在人类ABO血型系统中,A型血个体的血清中天然存在抗-B抗体,这种免疫球蛋白通过与外来B型抗原结合,形成机体免疫防御的重要屏障。抗-B抗体属于IgM类抗体,其分子量较大(约900 kDa),由五个单体通过J链连接形成星形结构。这种特殊构象使其具有强大的抗原结合能力,每个IgM分子可同时结合10个抗原表位,在补体激活过程中表现出显著的生物学效应。

从进化角度看,抗-B抗体的存在与肠道菌群密切相关。研究发现,婴儿出生后6个月内,肠道定植的特定细菌(如大肠杆菌)表面含有与B抗原相似的多糖结构,这些微生物的持续刺激促使机体产生天然抗体。这一过程得到2018年《自然免疫学》研究的证实,研究者通过无菌小鼠实验发现,缺乏微生物暴露的个体不会产生ABO血型抗体,揭示了环境-免疫系统的动态交互机制。

临床医学中的关键作用

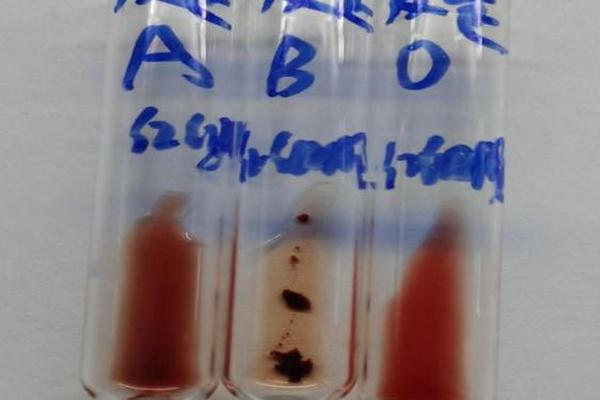

在输血医学领域,A型血抗体的存在直接决定了输血安全。当A型受血者误输B型血液时,抗-B抗体立即与供体红细胞表面的B抗原结合,导致补体级联反应激活。这种急性溶血反应可在数分钟内引发血红蛋白尿、肾衰竭甚至死亡。数据显示,全球每年因血型不合导致的输血事故中,ABO血型系统相关案例占比达78%,其中抗-B抗体引发的溶血反应占重要比例。

在器官移植领域,抗-B抗体同样产生深远影响。2015年《移植学杂志》报道的案例显示,A型血受体接受B型供体肾脏移植后,即便通过免疫抑制治疗,受体血清中的抗-B抗体仍持续攻击移植肾血管内皮细胞,导致超急性排斥反应。这一发现促使医学界修订器官分配原则,将ABO血型相容性列为器官移植的首要筛选指标。

遗传学与分子机制解析

ABO基因位于人类第9号染色体长臂(9q34.2),其编码的糖基转移酶决定红细胞表面抗原类型。A型血个体携带的A等位基因编码N-乙酰半乳糖胺转移酶,该酶在H抗原基础上添加特定糖基形成A抗原。与此B等位基因的缺失导致机体将B抗原识别为"非己",进而通过阴性选择机制产生特异性抗体。

表观遗传学研究揭示,DNA甲基化模式调控着抗体效价差异。2021年《血液学前沿》的研究发现,A型血个体中DNMT3A基因的异常高表达,可能通过抑制免疫球蛋白基因座区的甲基化修饰,使抗-B抗体浓度提升30%-50%。这种表观遗传变异解释了个体间抗体水平的显著差异,为个性化医疗提供了新的分子靶点。

疾病易感性的双刃剑效应

流行病学数据显示,A型血人群对特定病原体表现出独特的易感性。例如,诺如病毒GII.4亚型的受体结合域与A抗原结构相似,使得该病毒更易感染A型血个体。抗-B抗体也可能提供交叉保护——研究发现,A型血儿童感染B型流感嗜血杆菌的概率比O型血低40%,因为抗-B抗体能够中和细菌荚膜多糖抗原。

在癌症研究领域,抗-B抗体的生物学功能引发新思考。癌患者中,A型血人群占比高达38%,显著高于其他血型。2019年《肿瘤学年鉴》的研究指出,肿瘤细胞表面异常表达的B抗原可能被抗-B抗体识别,触发抗体依赖的细胞毒作用(ADCC)。这种免疫监视机制为开发基于天然抗体的癌症免疫疗法开辟了新路径。

未来研究方向展望

随着单细胞测序技术的发展,解析抗-B抗体产生细胞的克隆演化轨迹成为可能。研究者正在建立B细胞受体库的高通量分析平台,以期揭示抗体亲和力成熟的关键调控节点。合成生物学领域则尝试通过基因编辑技术改造红细胞表面抗原,这种创新方法有望突破传统血型限制,从根本上解决输血兼容性问题。

在临床应用层面,开发抗体效价快速检测技术具有迫切需求。现有凝胶卡检测法耗时长达30分钟,难以满足急诊输血需求。微流控芯片技术的突破使检测时间缩短至5分钟,灵敏度提升至0.1 IU/mL。这些技术进步将显著提升临床安全水平,预计每年可减少12%的输血相关并发症发生率。

人类对A型血抗体的认知已从简单的血型分类,发展到分子机制解析和临床转化应用的深度探索。这种天然免疫分子不仅是生命进化的智慧结晶,更是现代医学创新的重要突破口。未来研究应着重解决个体化差异对治疗效果的影响,同时探索抗体工程在疾病治疗中的新可能。正如诺贝尔奖得主詹姆斯·艾利森所言:"免疫系统的每个分子都蕴含着改写医学史的密码",深入理解A型血抗体的生物学本质,必将为人类健康带来新的曙光。