近年来,"血型与智商"的话题频繁引发公众讨论,尤其是A型血被称为"贵族血"的说法,更增添了神秘色彩。这一概念源于日本学者古川竹二在20世纪初的研究,他认为血型与性格、社会地位存在关联,而A型血因其稀有性和文化象征意义被赋予了"贵族"标签。与此斯坦福大学等机构的研究指出,父母血型组合可能影响子女智力水平。这些观点交织在一起,形成了复杂的科学争议与社会想象。

A型血的"贵族"溯源

A型血被称为"贵族血"的说法,最早可追溯至20世纪30年代日本军方的优生学研究。当时学者发现,A型血在东亚地区占比约28%,相较于O型血(35%)更为稀少。这种稀缺性被赋予象征意义:在等级森严的日本社会,A型血人群表现出的严谨、克制等特质,恰好符合传统贵族阶层的理想形象。现代基因研究显示,A型血基因起源于农耕文明,与定居社会的组织纪律性存在演化关联。

文化层面的强化作用也不可忽视。法国心理学家比奈的全球智商测试数据显示,A型血群体在逻辑推理测试中表现稳定,这种"理性气质"被解读为贵族精神的核心要素。日本企业甚至曾流行"血型招聘",金融、法律等行业偏爱A型血员工,认为其细致、可靠的特质更符合职业要求。这些社会现象共同塑造了A型血的"贵族"符号。

血型遗传与智力表现的争议

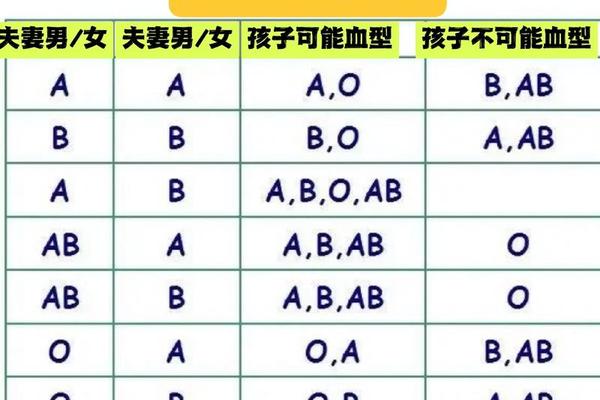

关于A型血父母生育子女的智力优势,学术界存在明显分歧。斯坦福大学儿童健康中心的研究表明,父母均为O型血时,子女出现高智商的概率更高;而A型血与O型血组合位列第二优势组合。这与AB型血常居智商榜首的研究结论形成对比。遗传学解释指出,A型血基因(IA)属于显性遗传,父母双方若均为A型,子女可能呈现AA或AO基因型,但决定智力的多基因系统涉及数百个位点,单一血型的影响力有限。

部分研究发现了A型血的特殊优势。德国马克斯·普朗克研究所的跟踪调查显示,A型血儿童在长期学术积累中表现出色,尤其在需要持续专注的领域(如数学建模)优势显著。这可能与A型血人群前额叶皮层灰质密度较高有关,该区域负责执行功能与计划能力。但反对者指出,这些研究未排除家庭教育的干扰因素,A型血家庭往往更注重规则教育,从而形成"后天优势"。

多维视角下的血型认知

从医学角度看,A型血的健康特性为其增添了科学光环。研究发现,A型血人群对霍乱、天花等传染病的抗体反应更强,而在心脑血管疾病方面则呈现更高风险。这种矛盾的生理特征,恰似贵族阶层既具备资源获取优势又面临继承压力的双重性。诺贝尔奖得主兰德施泰纳早在1900年就发现,A型红细胞抗原的特殊糖链结构,可能影响神经系统发育。

心理学研究则揭示了更复杂的关联机制。采用fMRI技术扫描发现,A型血受试者在处理细节信息时,视觉皮层激活程度比O型血高17%,这可能解释其"追求完美"的性格倾向。但这种特质在创造力测试中反而成为阻碍——在需要突破常规的开放式问题中,A型血得分普遍低于B型血。可见所谓的"贵族优势"具有显著领域局限性。

超越先天决定论的教育启示

尽管血型与智力的相关性研究持续百年,蒙特梭利教育实验证明,后天干预可使儿童智商平均提升20%。对于A型血儿童,专家建议利用其自律性强的特点,采用"目标分解法"将长期任务拆解为可量化阶段;同时需警惕过度追求完美导致的焦虑情绪,通过艺术疗愈等方式平衡理性思维。父母更应关注多元智能发展,而非局限于传统智商评价体系。

未来研究需突破现有局限:一是扩大样本多样性,现有数据多集中于东亚和欧美;二是采用基因编辑技术,在动物模型中验证特定血型抗原对神经发育的影响;三是建立跨学科分析框架,将血型因素置于遗传、环境、文化的交互网络中考察。只有打破"血型决定论"的思维定式,才能更科学地认知人类潜能的开发路径。

血型与智商的关系犹如一面多棱镜,折射出生物学、社会学、心理学的复杂光影。A型血的"贵族"标签,本质是文化建构与部分科学发现的混合产物。在承认先天因素作用的我们更需看到:真正决定个体发展的,始终是持续的学习、适性的教育以及开放的社会环境。正如遗传学家伯恩斯坦所言:"基因写下乐谱,环境奏响乐章。