血型作为人类重要的遗传特征之一,不仅承载着生命科学的奥秘,也在医学、社会学等领域引发广泛讨论。在ABO血型系统中,A型血作为仅次于O型的第二大常见类型,其全球分布呈现出显著的地域差异。而血型遗传规律的复杂性,既涉及显性与隐性基因的博弈,也暗藏着生物学与人类演化的深刻联系。理解这些规律不仅能满足大众对生命科学的好奇,更能为临床医学、亲子鉴定等实践提供科学依据。

一、A型血的全球及区域分布

从全球范围看,A型血约占世界总人口的28%,这一比例在不同人种和地域间存在显著差异。欧洲地区A型血占比普遍较高,例如挪威、土耳其等国的A型血人口超过40%。东亚地区则呈现出更复杂的分布格局:日本A型血比例高达38.5%,而中国汉族人群的A型血比例约为27.9%,其中长江流域和四川盆地的A型血比例明显高于北方。这种分布特征与人类迁徙史密切相关,研究显示A型血基因可能起源于南方古人类群体,随着农耕文明传播逐渐扩散。

在特殊族群中,A型血亚型的分布更具研究价值。约1%的A型血属于A2亚型,其红细胞表面抗原表达较弱,可能导致血型鉴定误差。我国苗族等少数民族的Rh阴性血型(即“熊猫血”)比例显著高于汉族,而Rh系统与ABO系统的交叉作用使A型血的抗原表达呈现更复杂的生物学特性。这些发现提示,血型分布研究需结合遗传学、人类学等多学科视角。

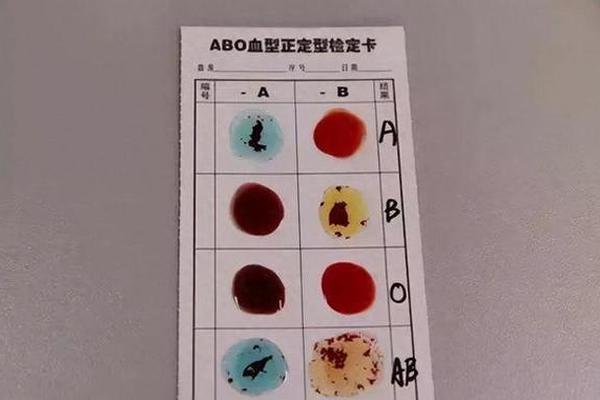

二、ABO血型系统的遗传规律

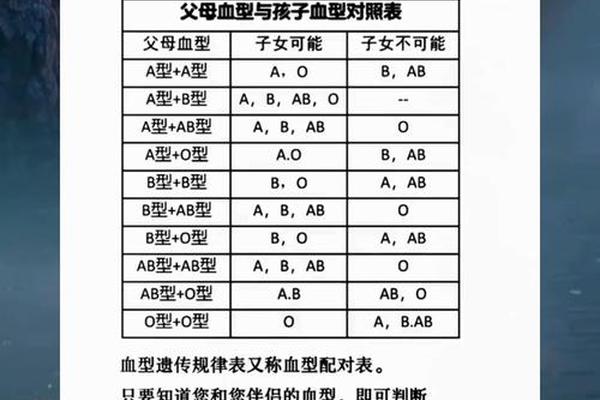

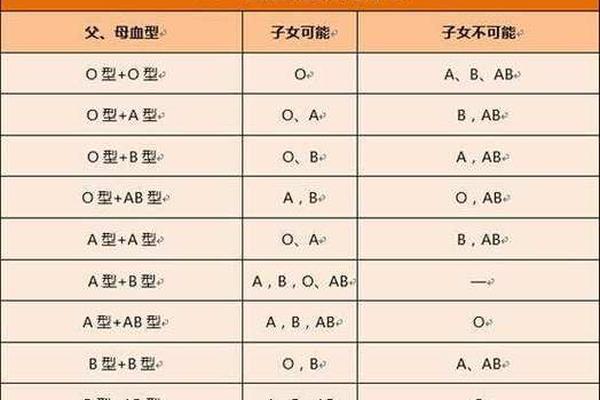

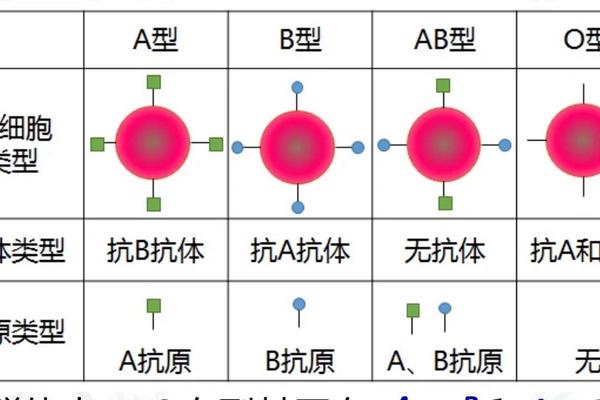

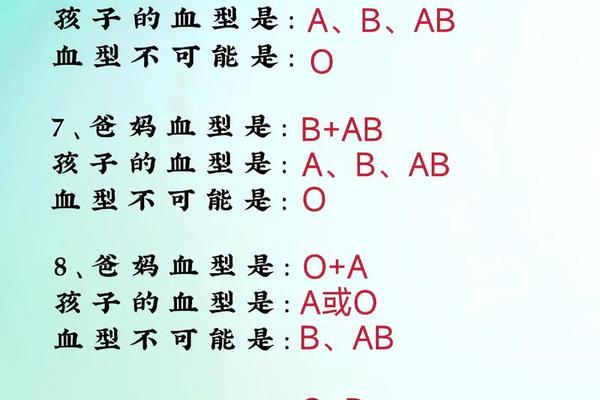

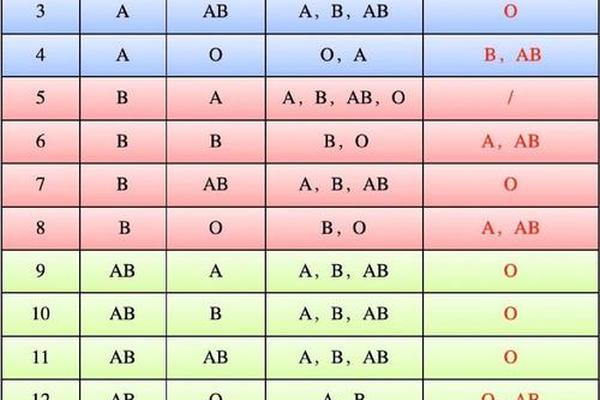

血型遗传遵循孟德尔定律,由位于9号染色体上的ABO基因位点决定。A和B为显性基因,O为隐性基因,形成AA、AO、BB、BO、AB、OO六种基因型。例如A型血个体的基因型可能是AA或AO,当父母均为AO型时,子女有25%概率遗传到OO基因型而表现为O型血。这种显隐关系解释了为何两个A型父母可能生出O型子女,其发生概率约为6.25%。

临床实践中的血型遗传表显示:A型与A型父母的后代血型可能为A型(93.75%)或O型(6.25%);而A型与B型父母的组合则可能产生所有四种血型,其中AB型概率最高(43.75%)。值得注意的是,基因重组现象可能造成罕见遗传偏差。例如顺式AB型基因突变会导致AB型父母生育AB型子女,这种特殊遗传模式在东亚人群中的发生率约为五十万分之一。

三、遗传规律的实际应用与特殊案例

在法医学领域,血型遗传规律常被用于亲子关系排除。若子女血型不符合遗传可能性(如AB型母亲与O型父亲生育O型子女),即可初步判定非生物学亲子关系。但需注意孟买血型等特殊情况:该血型因缺乏H抗原导致常规检测呈O型特征,但实际携带ABO基因。2019年某案例显示,一对AB型与O型父母经基因检测确认为孟买血型,其子女血型表现为常规检测无法解释的AB型。

医学应用方面,血型遗传研究正推动个性化医疗发展。最新研究表明,A型血孕妇发生子痫前期的风险较O型血低29%,但产后出血概率增加15%。这些发现提示产科医生需结合血型特征制定差异化诊疗方案。APOE基因与阿尔茨海默病的关联研究显示,携带A型血相关基因变异可能影响神经退行性疾病进程。

四、血型研究的前沿方向

当前血型研究正从表型描述转向分子机制探索。单细胞测序技术揭示了ABO基因在红细胞分化中的动态表达模式,而CRISPR基因编辑技术已成功实现体外血型抗原的人工调控。在进化生物学领域,学者提出“血型-病原体共进化”假说,认为A型血的高频分布可能与历史上某些传染病的选择性压力相关。

未来研究需着重解决三大问题:一是建立涵盖稀有血型的全球基因数据库;二是阐明血型抗原在免疫调控中的具体作用机制;三是探索血型基因与其他遗传标记的相互作用网络。跨学科合作将成为突破现有认知边界的关键,例如将群体遗传学数据与考古学发现相结合,重构人类血型分布的历史变迁路径。

血型系统作为人类遗传的经典模型,既展现了生命密码的精妙设计,也暴露出生物学规律的复杂性。A型血的区域性高频分布,既是自然选择的结果,也是文明交融的见证。而ABO血型遗传规律的临床应用价值,已在输血医学、法医学等领域得到充分验证。随着基因技术的突破,血型研究将从传统的表型分类迈向功能解析的新阶段。这不仅有助于解开人类进化史上的未解之谜,更可能为精准医疗开辟全新维度。建议后续研究重点关注血型基因的多效性特征,以及其在复杂疾病中的调控网络,这将为人类健康管理提供更全面的生物学依据。