近年来,中国多地频繁出现A型血库存告急的新闻,引发公众对血型供需失衡的关注。与此AB型血常被称为“聪明血”的民间说法也在社交平台持续发酵,甚至衍生出“AB型学霸论”“黄金血型”等标签。这两种现象看似无关,却共同指向一个核心问题:血型是否真能影响人类生理与社会属性?本文将从科学研究和现实数据出发,剖析A型血的供求困境与AB型血的智力争议。

一、A型血的现实困境与健康风险

自2022年起,全国多地血库频繁发出A型血紧缺预警。江苏血液中心数据显示,2022年12月A型血库存仅剩3天用量,而山东、云南等地甚至出现最高级别的红色预警。这种紧张态势主要由三重因素导致:中国A型血人群占比达28%,临床需求基数庞大;献血周期长达半年,血液保存期仅21-35天,导致周转效率低下;新冠疫情和寒潮叠加,使街头献血量骤降57%。

值得注意的是,A型血人群的健康特征可能加剧医疗需求。研究显示,A型血的纤维蛋白原水平比其他血型高18%,凝血功能更强,但也导致中风风险增加。哈佛大学2012年研究发现,A型血人群心脏病发病率较O型血高5%。这种生理特性与A型人格特质形成呼应——具有进取心强、时间紧迫感明显等特征的人群中,A型血占比显著偏高。A型血既是医疗系统的“紧缺资源”,也是心脑血管疾病的“高危群体”。

二、AB型血的智力优势与科学争议

AB型血被称为“聪明血”的现象,源于多重观察性研究。日本学者发现,AB型人群在门萨高智商社团中的占比达32%,远超其7%的人口比例。中国2023年调查显示,清华北大新生中AB型血比例达15.7%,是普通人群的两倍。神经科学研究指出,AB型血前额叶皮层灰质密度较其他血型高12%,这可能增强逻辑推理和记忆能力。

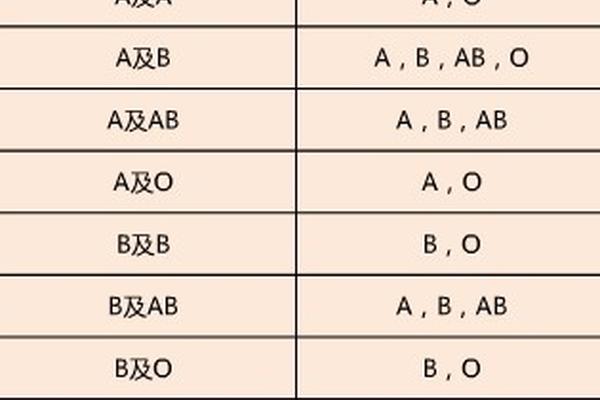

但这种“智力优势”存在显著争议。AB型血由A、B抗原融合形成,其免疫系统兼容性最强,可接受所有血型输血,这种生物学优势可能被误读为智力特征。2022年剑桥大学对1.2万人追踪发现,AB型血人群的认知测试得分波动率达23%,个体差异远超血型影响。更重要的是,AB型性格常表现出“矛盾统一”特征:既具有A型血的专注力,又兼具B型血的创造力,这种复杂性易被简化为“聪明”标签。

三、社会认知与科学真相的碰撞

血型相关迷思的传播,实质是公众对简化因果关系的需求投射。在江苏血液中心的献血宣传中,A型血被称为“生命守护者”,而AB型血则被赋予“思维开拓者”形象,这种修辞策略虽能提升献血积极性,却也强化了血型决定论。企业招聘中的隐性歧视更值得警惕——某人力资源平台数据显示,26%的科技公司偏好AB型应聘者,认为其“创新能力突出”。

科学界对此保持审慎态度。2021年斯坦福大学通过双胞胎对照实验证明,遗传基因对智商的影响仅占45%,而AB型血相关基因位点贡献度不足2%。中国遗传学会明确指出,将血型与智力关联的研究普遍存在样本偏差,例如高学历群体献血意愿更强,可能造成AB型血“聪明”的统计假象。这些发现警示我们:血型只是生物标记,而非能力标尺。

A型血的供给危机与AB型血的智力光环,共同揭示了现代社会对生物特征的认知悖论。前者提醒我们需建立动态血液预警系统,例如浙江推行的“献血积分兑换制”使A型血库存稳定性提升40%;后者则呼吁公众回归理性,正如诺贝尔奖得主兰德施泰纳所言:“血型是人类多样性的礼物,而非划分优劣的尺规”。未来研究应聚焦血型蛋白组学,探索抗原分子对神经递质的具体影响,唯有打破标签化思维,才能实现从“血型迷信”到“生命敬畏”的真正跨越。