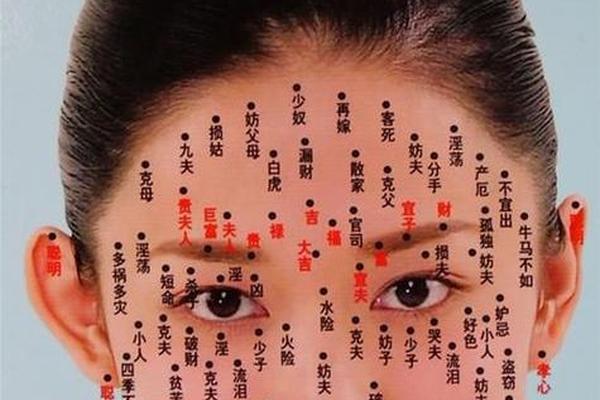

在传统面相学中,痣的位置与形态常被赋予吉凶、情感或命运的象征意义。例如,位于颈部后方的“苦情痣”被认为与感情波折相关,而“美人痣”则常被视为外貌魅力的标志。民间流传的激活方法包括佩戴特定饰品(如紫冰银镶嵌蓝绒晶)、使用符咒或结印册等,这些操作需结合出生月份选择对应的结印方式。

现代医学视角下,痣的本质是皮肤良性肿瘤,由黑色素细胞聚集形成。面相学中的“激活”并无科学依据,反而可能因不当刺激(如反复摩擦或腐蚀性物质)增加恶变风险。例如,网页66提到佩戴象牙可能因阴气过重导致健康问题,而医学研究证实反复摩擦或紫外线暴露可能诱发黑色素瘤。对待痣相文化应持理性态度,避免因迷信操作损害健康。

二、医学视角下的痣相风险识别

医学上判断痣是否需干预的核心标准是“ABCDE法则”:不对称性(Asymmetry)、边缘不规则(Border)、颜色不均(Color)、直径超过5毫米(Diameter)以及动态变化(Evolution)。例如,网页1指出,生长于易摩擦部位(如手掌、足底)的痣需密切观察,因其恶变概率高于其他区域。

研究显示,恶性黑色素瘤的发病率与地域和紫外线暴露密切相关。北欧国家年发病率达12-25/10万,远高于地中海地区的3-5/10万,提示防晒对降低风险的重要性。先天性巨大痣的恶变率是普通痣的17倍,躯干部位更易发生癌变。定期自检并借助皮肤镜等专业工具评估,是识别高危痣的关键步骤。

三、科学祛痣的方法选择与安全性分析

祛痣方法需根据痣的类型和深度选择。浅层交界痣可采用超脉冲二氧化碳激光,其通过汽化作用精准去除色素,术后不易留疤;深层混合痣或直径超过4毫米的痣则建议手术切除并送病理检查,以彻底清除病灶。网页11警告,反复激光治疗可能激活残留痣细胞,增加癌变风险,因此需严格遵循“一次彻底”原则。

对比常见祛痣技术:化学腐蚀法易导致皮肤缺损和感染,已被正规医疗机构淘汰;冷冻疗法复发率高且易留色沉;手术切除虽会遗留线性瘢痕,但通过美容缝合和术后激光修护可显著改善外观。临床数据显示,规范操作下手术切除的恶变漏诊率低于0.1%,而激光治疗因无法获取病理样本,存在误诊恶性病变的风险。

四、术后护理与风险规避策略

祛痣后的护理直接影响愈后效果。术后3天内需保持创面干燥,避免接触水或汗液,结痂期严禁手动剥脱,以防感染或瘢痕增生。防晒尤为重要,紫外线可能诱发色素沉着,建议使用SPF50+物理防晒霜并配合硬防晒措施(如遮阳帽)。

饮食方面需忌辛辣刺激性食物,减少烟酒摄入以促进创面修复。研究显示,术后配合生长因子凝胶或硅酮类产品可降低瘢痕形成概率达30%。对于高风险人群(如瘢痕体质),术前需充分评估,必要时采用分次切除或皮瓣移植技术优化美学效果。

总结与建议

痣相的文化意义与医学属性需辩证看待:一方面尊重传统民俗的情感寄托,另一方面坚持以科学手段评估风险。祛痣方法的选择应基于专业诊断,优先考虑病理检查的完整性,避免盲目追求无创而忽视潜在恶变可能。未来研究可聚焦于非侵入性早期诊断技术(如人工智能皮肤影像分析)以及生物相容性更高的祛痣材料开发,以期在安全性与美观性间取得更好平衡。对于普通人群,定期皮肤自查、减少紫外线暴露及避免物理刺激,仍是预防痣恶变的核心策略。