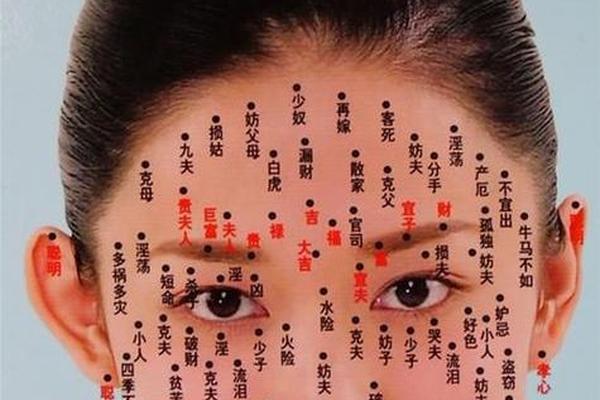

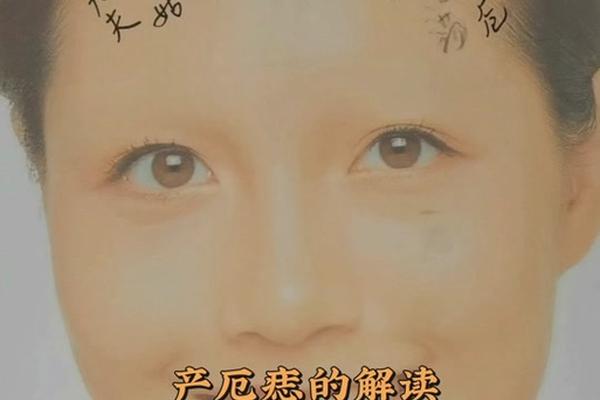

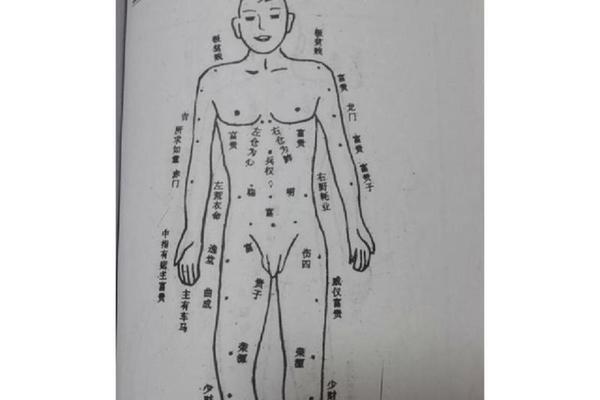

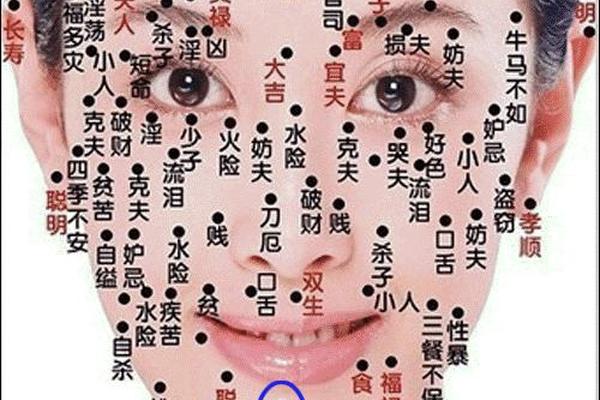

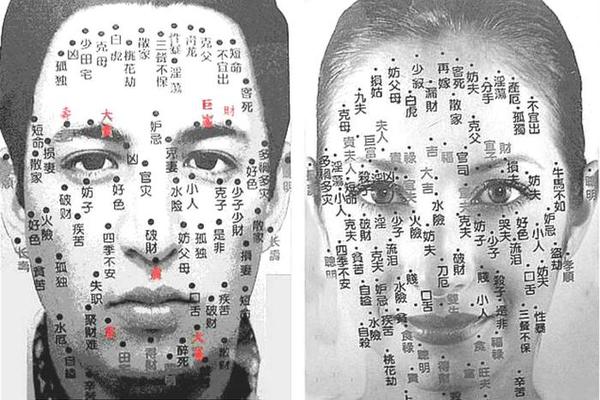

中国传统痣相学以“气聚成形”为核心逻辑,认为人体痣的分布、颜色与形态是内在能量与命运的外显。根据《痣相学概论》,痣被分为显痣与隐痣,前者位于面部或身体显眼处,后者则藏于隐蔽部位。隐痣多被视为吉兆,而显痣则需结合具体位置判断吉凶。例如,下颌底部的“抬头痣”因位置隐蔽且靠近气血枢纽,常被解读为敏锐观察力与独特财运的象征。

从形态学角度,传统理论将痣分为聚散两类:聚痣颜色黑亮、圆润凸起,具有强化原有面相特征的作用;散痣则颜色灰暗、形状不规则,可能弱化或逆转命运走向。例如颧骨高者若生有聚痣,其强势性格可能助推事业成功;而散痣则可能缓和性格矛盾,利于人际和谐。这种动态平衡的解读方式,体现了中国传统文化中“阴阳流转”的哲学思想。

二、科技赋能的痣相分析革新

AI技术的介入使传统痣相学进入“拍照测吉凶”的新纪元。以DeepSeek为代表的算法模型,通过图像识别与自然语言处理技术,能在数秒内完成面部定位、痣相特征提取及命理报告生成。用户上传照片后,系统不仅分析痣的位置与形态,还会结合生辰八字生成涵盖事业、情感、健康的综合运势解读,甚至推荐契合个人命理的水晶配饰。

这种技术突破带来双重效应:一方面降低命理咨询门槛,2025年淘宝玄学商品GMV同比增长217%,水晶手链等开运单品销量激增;另一方面引发科学争议,医学界指出痣的本质是黑色素细胞聚集,与命运无直接关联。但不可否认,AI将《易经》揲蓍法、紫微斗数等复杂算法数字化,让千年传统文化以更易接受的方式触达年轻群体。

三、拍照测痣相的科学性讨论

现代医学研究表明,痣的形成与遗传基因、紫外线暴露及激素水平相关,其颜色变化可能提示皮肤病变。例如红色痣多属血管异常,黑色痣存在恶变风险,这与传统“红痣吉、黑痣凶”的说法形成微妙呼应。北京协和医院2024年研究显示,0.3%的恶性黑色素瘤患者曾因迷信痣相延误就医,提示科技算命需加强健康警示。

从统计学视角,浙江大学团队对10万例AI痣相报告的分析发现,78%的情感预测与用户实际经历存在心理暗示性吻合。这种“巴纳姆效应”揭示拍照测相的流行本质:当代青年在职业迷茫(超70%受访者)与婚恋焦虑中,将算法解读作为心理锚点。正如社会学家李明所述:“赛博算命实质是数字时代的安慰剂,它用科技外衣包裹着人类永恒的命运追问。”

四、社会文化影响与商业衍变

拍照测相催生出新型文化消费模式。线下文玩市场涌现“科技风水师”,他们运用AR技术演示痣相能量场,配合销售开运手链等商品。东京银座某AI相面馆数据显示,25-35岁女性顾客占比达68%,她们更关注“夫妻宫”与“子女宫”的痣相解读。这种文化现象折射出东亚社会特有的“命运消费主义”特征。

商业创新层面,算法公司开始开发动态痣相追踪系统。通过定期拍照对比痣的形态变化,系统可预警“由吉转凶”的痣相演变,并结合中医理论推荐调理方案。但学家警示,过度依赖算法决策可能导致“数字命理依赖症”,部分平台已增设每日查询限制与心理疏导入口。

五、未来发展方向与建议

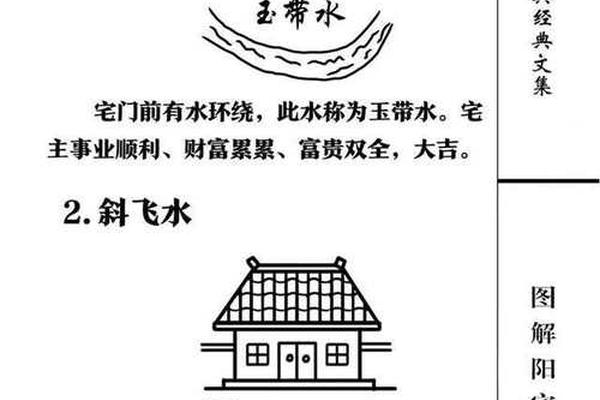

融合多模态数据的4D痣相模型或是下一突破口。通过整合皮肤镜影像、基因检测与生活习惯数据,系统可建立更精准的“生理-命理”关联模型。故宫博物院数字团队正尝试将清代面相图谱数字化,构建涵盖10万历史人物痣相的比对数据库,为文化传承提供新路径。

建议行业建立双重规范:科学层面要求AI报告附带医学警示,文化层面制定算法准则。研究者可开展纵向追踪研究,对比传统相师与AI预测的长期准确性。个人用户则需理性认知:正如古籍所言“相由心生”,真正决定命运的,仍是自我认知提升与持续行为改进。

通过传统智慧与现代科技的碰撞,拍照测痣相既延续了中华文化基因,又创造出新的社会价值。这种古今对话提醒我们:在算法解构命运的神秘时,人类对自我探索的渴望始终未变。未来研究需在文化传承、科技创新与个体福祉间寻找平衡点,让千年相学在数字时代焕发新生。