在中国传统相术文化中,人体上的痣不仅是皮肤表层的色素沉淀,更被视为解读命运、性格与健康的重要符号。其中,“厄门痣”作为痣相学中的一个特殊概念,因其位置与象征意义常引发关注。本文将从定义、传统解读、现代视角及文化对比等多个维度,系统解析厄门痣的深层含义,并探讨其背后的文化逻辑与现实意义。

一、厄门痣的定义与位置

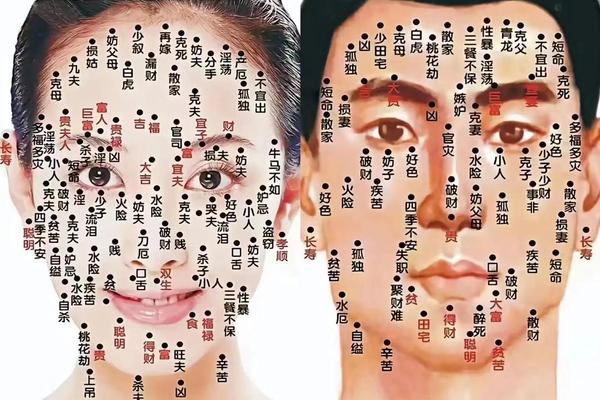

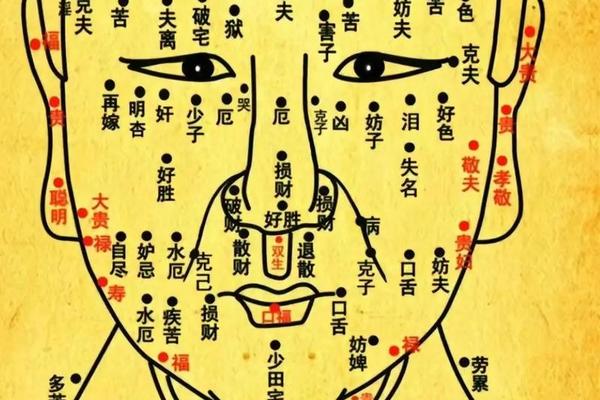

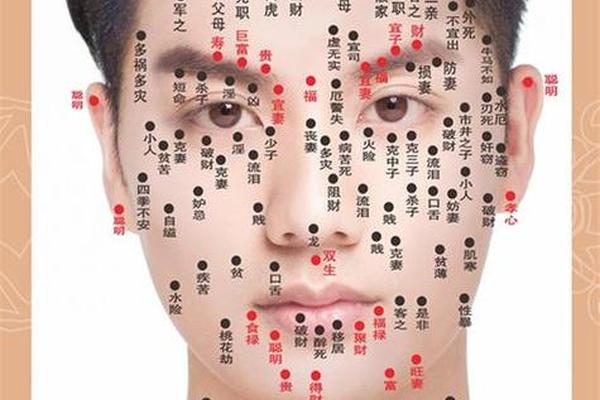

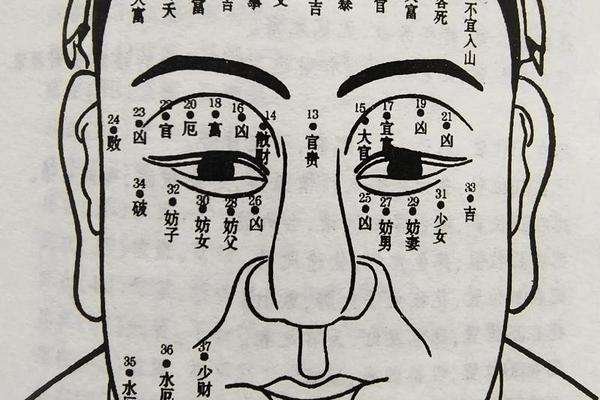

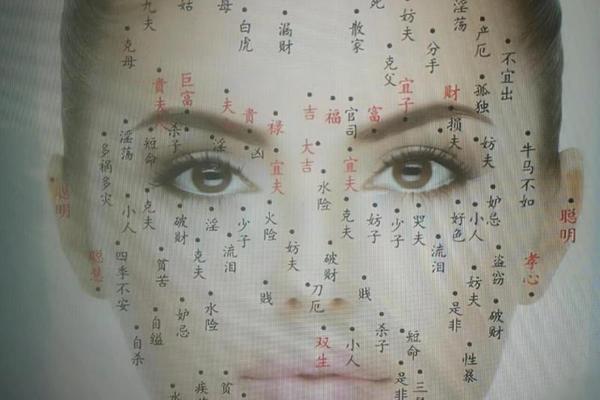

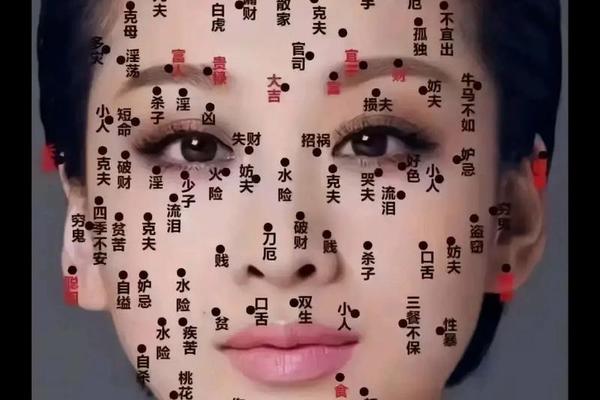

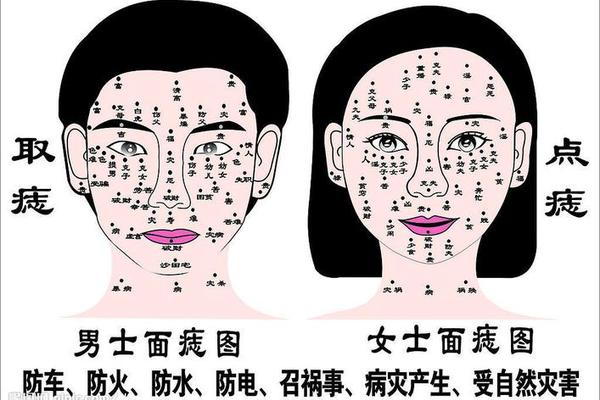

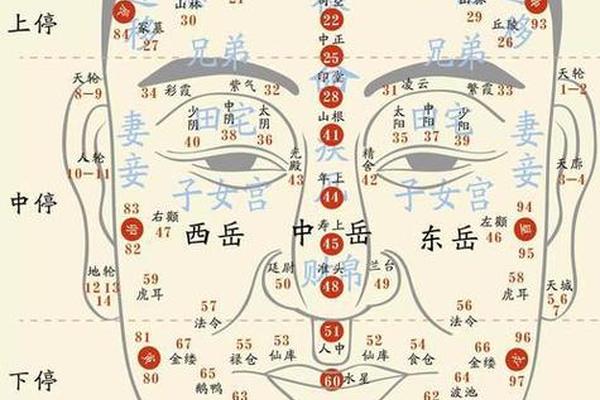

传统痣相学中的定位

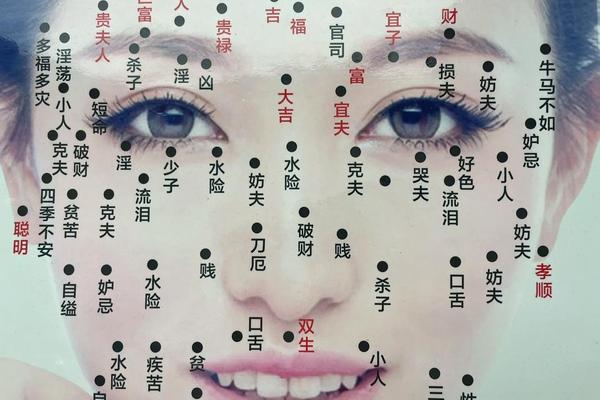

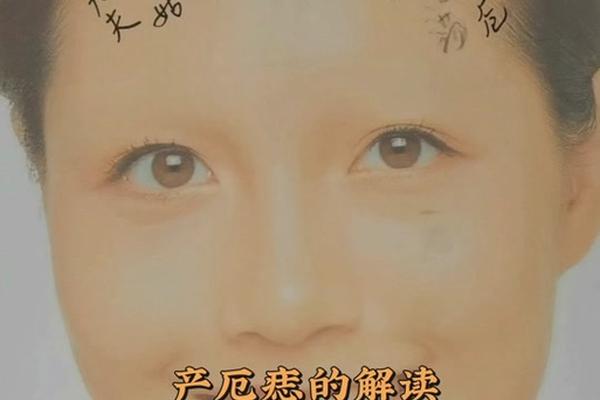

厄门痣特指生长于人体两肘内侧近上部位的痣,这一位置在相术中被称为“厄门”。据《痣相大全》记载,此区域与个体的健康运势密切相关,主“病厄”,即预示身体易受疾病侵扰或体质较弱。古代相术认为,隐痣(藏于身体隐蔽处的痣)多主吉,而显痣(暴露在外的痣)多主凶,但厄门痣虽位于隐蔽处,却因其特殊位置被赋予负面象征。

解剖学与相术的交织

从现代医学视角看,肘部内侧是淋巴与神经分布密集的区域,此处的皮肤敏感度较高。传统相术可能观察到该部位痣的存在与个体免疫系统的关联,进而衍生出“主病”的解释。例如,反复出现的皮肤问题或局部炎症可能被解读为“厄门痣”的显化,形成文化与生理现象的交叉映射。

二、传统痣相学的解读逻辑

“主病”象征的多重演绎

相术理论中,厄门痣的凶兆主要体现在健康层面。古籍记载:“两肘内近上生痣,主病厄连绵”,认为此类人易患慢性疾病或遭遇意外伤病。这种观点与中医“经络学说”存在关联,肘部被视为手少阴心经与手厥阴心包经的交汇处,痣的出现可能被解读为气血运行受阻的征兆。相术还强调痣的形态与色泽:若厄门痣呈暗黑色或边缘模糊,则凶性更强;若为红色且圆润隆起,则可“化凶为吉”。

社会文化中的隐喻功能

在农业社会中,健康是维持生产力的核心要素。厄门痣的“主病”标签不仅是一种健康预警,更暗含社会规训的意义。例如,相术建议生有厄门痣者“不宜远行”“避水厄”,实质是通过命理约束,降低个体从事高风险活动的可能性。这种解释体系为古代缺乏医疗保障的群体提供了心理慰藉与行为指南。

三、现代科学视角的再审视

医学对痣的客观分析

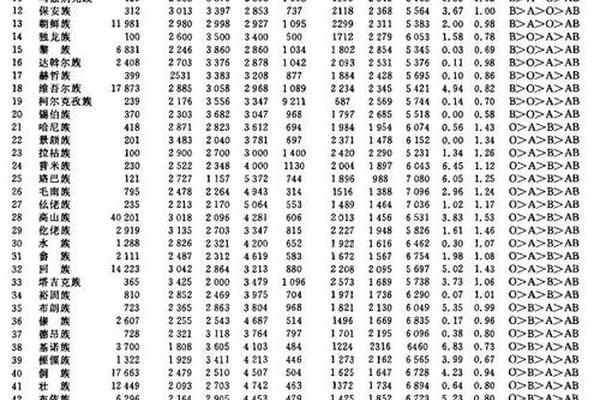

现代医学证实,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成与遗传、紫外线照射及激素变化相关,位置并无特殊病理意义。肘部痣与其他部位痣的癌变概率并无显著差异,但因其常受摩擦,需注意观察形态变化。一项针对500例皮肤病例的统计显示,仅有3%的肘部痣患者出现健康问题,且均与痣本身的病理无关。

心理学中的“确认偏误”效应

厄门痣的凶兆预言可能引发心理暗示。心理学研究指出,当个体被告知某一身体特征与厄运相关时,会倾向于关注负面事件并归因于该特征,形成自我应验的预言。例如,一名自认有厄门痣的人可能因焦虑导致免疫力下降,反而增加患病风险。这种循环验证了传统文化中“痣相影响命运”的表象逻辑。

四、文化对比与个案启示

跨文化痣相象征的差异

与厄门痣形成对比的是西方占星学中的“幸运痣”。例如,欧美文化认为锁骨附近的痣象征魅力与财富,而中国传统相术则将同一位置称为“劳碌痣”。这种差异折射出不同文明对身体的认知框架:东方强调痣与整体运势的联结,西方更注重局部特征的个体化解读。

现实案例的辩证分析

历史文献记载,清代名医叶天士肘部生有厄门痣,却以高寿闻名,其著作中更提出“调息养气可破痣相定数”的观点。现代亦有案例显示,一名马拉松运动员虽生有厄门痣,却通过科学训练保持卓越体能。这些案例表明,痣相的象征意义可通过行为干预与认知调整被重新定义。

五、总结与建议

厄门痣的文化内涵是传统相术与古代社会经验的结晶,其“主病”象征既包含对健康的朴素认知,也承载着风险规避的社会功能。现代人应以辩证态度看待此类理论:一方面承认其历史价值与文化独特性,另一方面需以科学精神破除过度迷信。建议公众定期进行皮肤检查,而非依赖痣相判断健康;学术界则可进一步开展跨学科研究,例如通过大数据分析痣的位置与疾病发病率的相关性,为传统文化提供实证支撑。未来的研究方向可聚焦于痣相心理暗示的量化评估,以及传统文化符号在现代健康管理中的转化应用。