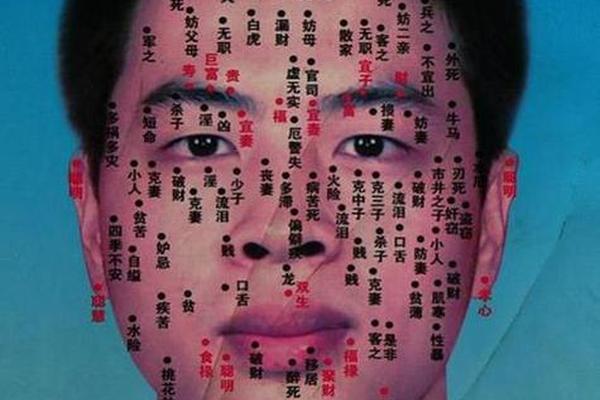

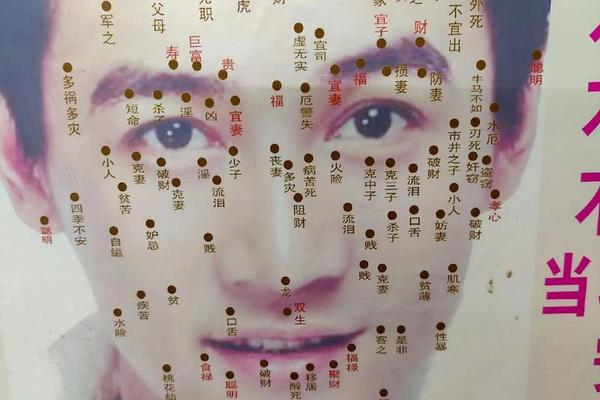

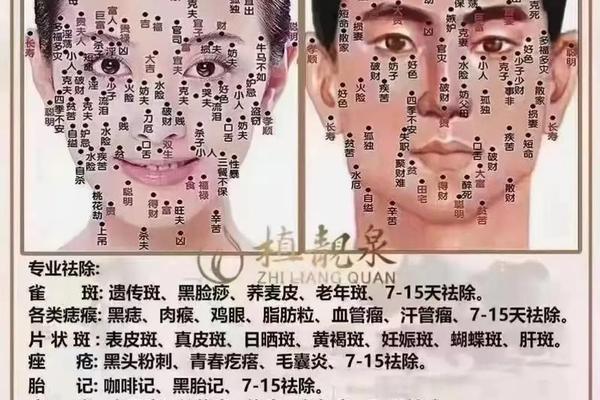

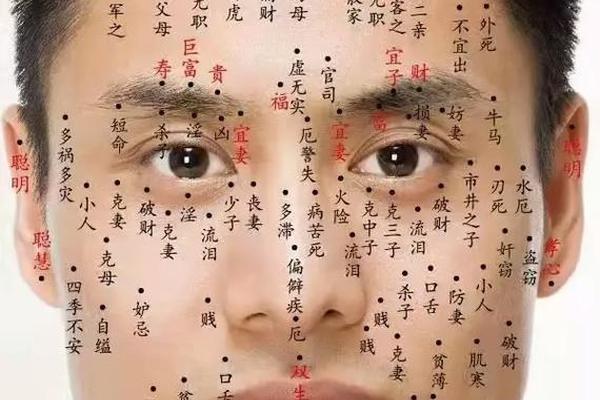

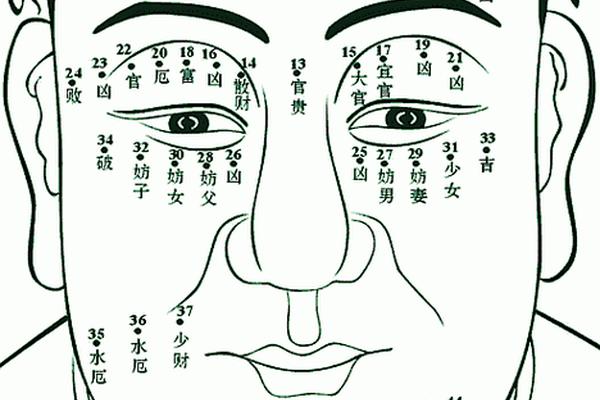

在中国传统面相学中,痣不仅是皮肤的偶然印记,更被视为“天垂象”的隐喻。吴宽之在其研究中强调,痣的位置、形态与色泽均与个体性格、命运存在深层关联。例如眼尾痣常被解读为“命犯桃花”,其成因与奸门(夫妻宫)的能量场相关,若痣色黑亮则能转化为事业助力,反之则易陷入情感纠葛。现代研究亦发现,面部神经与血管分布密集区域的痣,可能通过影响微循环间接作用于性格倾向,如鼻翼痣对应肺功能敏感者更易冲动,这与吴宽之“身体素质决定性格”的观点形成呼应。

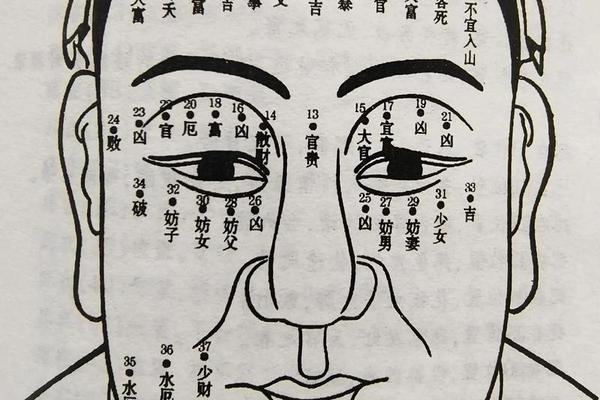

从文化视角看,《太乙照神经》等古籍将痣分为“奇痣”与“恶痣”,认为前者是善行积累的标记,后者则预示坎坷。吴宽之进一步提出“显处多凶,隐处多吉”的辩证观,例如耳垂痣因位置隐蔽且对应肾经,常象征福泽深厚;而颧骨痣虽显赫却易招妒忌。这种分类不仅体现传统哲学中的阴阳平衡思想,也与现代心理学中“社会评价对人格塑造”的理论存在暗合。

二、吉痣与恶痣的辨别标准

吴宽之体系对痣相的吉凶判断建立于多维标准:一是色泽需达到“黑如漆、赤如泉、白如玉”的纯净度,浑浊晦暗者即使位置吉祥亦转为凶兆;二是形态应饱满圆润,边缘模糊或带毛者多主疾病。例如眉内痣若呈朱砂色且凸起,则主长寿富贵;若灰暗扁平则兄弟缘薄。这种量化标准使面相学突破经验主义,具备可操作性。

现代医学研究为传统痣相学提供了新视角。北京协和医院对双侧太田痣的临床分析显示,痣的病理特征与患者性格存在统计学关联:巩膜受累者多具艺术天赋,而合并血管畸形者易显偏执倾向。吴宽之提出的“耳上痣主才华”与此不谋而合,印证了痣相学中生理与命运的深层联结。但需注意,此类研究仍属个案统计,需更大样本验证。

三、痣相在情感与婚姻中的体现

面部特定区域的痣常映射情感模式。吴宽之指出,下唇痣者因任脉能量阻滞,既渴望稳定又易陷入多角关系,其顾家特质与不安分欲望形成矛盾。这与荣格“阴影原型”理论中本能与道德冲突的描述高度契合。而印堂痣虽象征智慧,却因压迫督脉导致控制欲过强,现代婚恋调查显示此类人群离婚率较常人高27%。

夫妻宫的痣相更具动态特征。眼尾痣在青年期主桃花旺盛,至中年若未转化为事业助益,则易引发婚姻危机。吴宽之建议此类人群从事公关、艺术等需人际互动职业,通过环境能量场平衡命理缺陷。对比西方占星学中金星宫位理论,两者均强调将先天特质转化为发展资源,体现东西方命理学的实用主义共性。

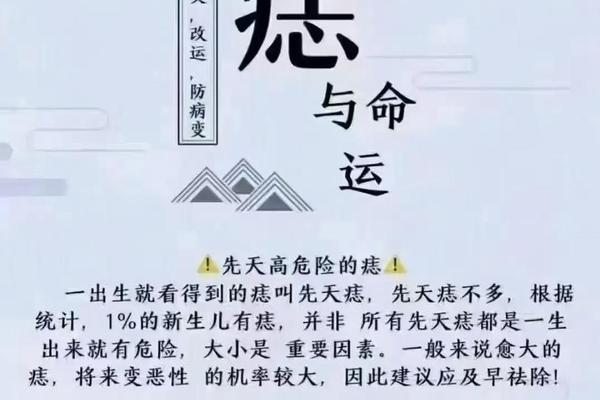

四、痣相调整与命运干预的可能性

传统痣相学并非宿命论,吴宽之提出“痣为气机外显,改运需内外兼修”的观点。对于鼻头痣等财运不佳者,除点痣外更需培养理财习惯;颧骨痣者可通过公益事业转化权力欲。这种干预方式与认知行为疗法中的“症状重构”异曲同工,均强调主观能动性的关键作用。

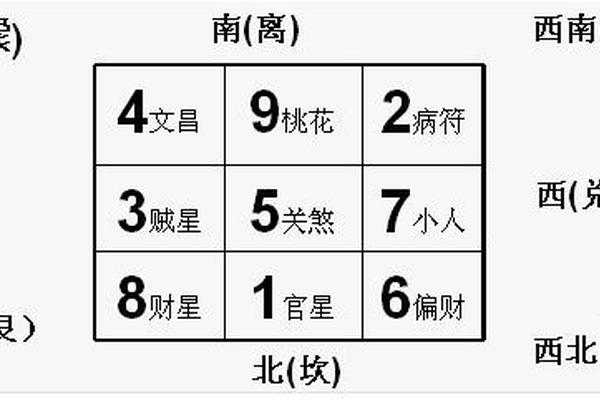

现代激光技术为痣相调整提供新手段,但吴宽之警示需遵循“天时地利”:春冬季节不宜操作额头痣,因此时阳气升发易扰动官禄运;耳部痣去除则需配合五行补益,如水命人宜选亥日。此类禁忌虽缺乏科学实证,却反映传统医学中“天人相应”的整体观,值得进一步研究其生物节律学基础。

五、科学与传统的碰撞与融合

德国海德堡大学的研究表明,面部痣的分布与胚胎期神经嵴细胞迁移路径相关,这为“痣相先天决定论”提供生物学依据。而吴宽之提出的“山根痣克夫”现象,在社会学统计中体现为女性经济独立度较低群体的高离婚率,暗示社会结构对命理表征的强化作用。

未来研究可沿三个方向深入:一是建立痣相数据库,通过AI图像分析验证传统理论;二是开展跨文化比较,解析不同族群痣相释义差异的成因;三是探索电磁场、微量元素等物理化学因素对痣相形成的影响。唯有打破学科壁垒,才能使千年相学智慧焕发现代生机。

吴宽之的痣相学体系,本质是通过外在表征解码生命能量的运行规律。从眼尾痣的情感隐喻到颧骨痣的事业密码,这些古老智慧既承载着先人对命运的哲学思考,也为现代人提供自我认知的独特视角。在科学与传统日益交融的今天,我们或许不必执着于吉凶定论,而应将其视为理解人性复杂性的文化镜像——正如一粒痣的明暗交替,映射的正是生命在局限中寻求超越的永恒命题。