在深圳这座宠物友好的城市中,越来越多的家庭将猫咪视为重要成员,但许多养宠人对猫的血型系统仍存在认知误区。有人误将人类血型概念套用于猫,甚至提出“猫咪A+血型是否等同于人类熊猫血”的疑问。实际上,猫的血型系统与人类存在本质差异,其稀有血型的定义和临床意义也截然不同。本文将从科学角度解析猫的血型特性,并探讨深圳地区养猫家庭需关注的血液健康问题。

猫血型系统的科学本质

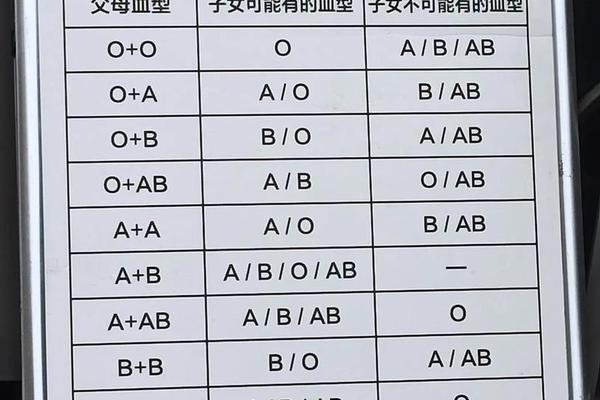

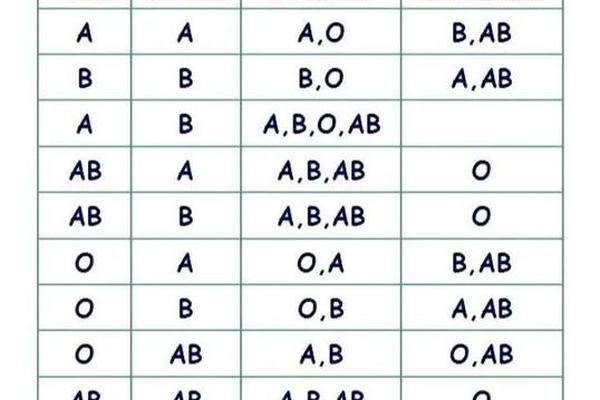

猫的血型由独立遗传基因控制,主要分为A、B、AB三种类型,与人类的ABO系统有显著区别。根据宾夕法尼亚大学的研究数据,A型血在猫群中占比高达87%-95%,暹罗猫、缅因猫等品种更是100%为A型血。这种显性遗传特性意味着即使父母携带不同血型基因,后代仍可能表现为A型血。

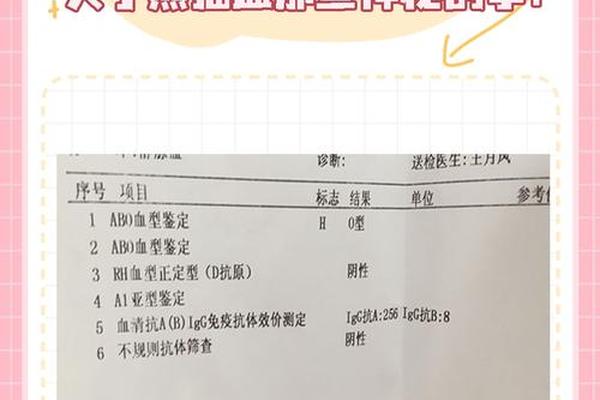

所谓“A+血型”的表述存在概念混淆。人类血型中的“+”符号代表Rh阳性抗原,但猫科动物并不存在Rh血型系统。临床文献明确指出,猫的血型检测仅需鉴定A/B/AB三型,任何添加符号的表述均属错误。这种误读可能导致宠物医疗决策失误,例如错误判断输血相容性。

稀有血型的真相与误判

真正稀有的猫血型是AB型,其全球占比仅0.14%,远低于人类Rh阴性血(0.3%-0.5%)的稀有程度。1996年美国对9239只猫的统计显示,AB型血个体仅13例,这种血型仅存在于携带B型基因的品种中,如德文卷毛猫、英国短毛猫等。深圳作为宠物医疗发达城市,近年来接诊的AB型血病例不足十例,凸显其珍稀性。

对“熊猫血”的误判源于跨物种概念混淆。人类Rh阴性血需通过抗原检测确认,而猫的血液相容性主要取决于天然抗体强度。B型血猫体内存在强烈抗A抗体,即便在A型血占绝对优势的深圳,输血时仍需严格配型。2024年南山区某宠物医院就曾发生因误输A型血导致B型猫急性溶血的案例,警示正确认知血型的重要性。

血型检测的临床必要性

在深圳宠物医疗实践中,血型检测已成为术前标配。A型血虽普遍,但在重大手术或慢性贫血治疗时,仍需进行交叉配型试验。研究发现,约35%的A型猫携带低效价抗B抗体,直接输血可能引发迟发性溶血反应。2025年福田区建立的猫科血库数据显示,A型血需求占比82%,但实际相容血液筛选通过率仅67%,印证了精细化管理的必要性。

对于繁育家庭,血型检测能有效预防新生儿溶血症。B型母猫与A型公猫的后代中,75%幼猫会因母乳中的抗A抗体引发红细胞破裂。深圳某猫舍2024年的追踪报告显示,未做血型匹配的繁育组幼猫死亡率达28%,而经过科学配对的对照组死亡率降至3%。

深圳地区的特殊挑战

深圳特有的品种猫养殖结构加剧了血型管理难度。英国短毛猫、异国短毛猫等B型血高发品种占宠物猫总量的17%,高于全国平均水平。这类品种的输血需求常面临血源短缺,2024年南山派特堡医院曾为救治B型血传腹猫发起全城献血,最终仅找到3只合格供体。

城市宠物医疗资源分布不均带来额外风险。宝安、龙岗等区域缺乏专业血型检测设备,部分诊所仍采用目测凝集法,误差率高达15%。建议深圳养宠家庭选择具有ISO认证的23家宠物医院进行检测,这些机构配备的凝胶卡式检测仪可将准确率提升至99.6%。

未来发展的关键路径

建立区域性宠物血库成为迫切需求。参考香港经验,采用甘油冷冻技术可将红细胞保存期延长至10年,目前深圳已有3家医院启动试点。同时需加强公众教育,2024年调查显示仅12%的深圳养宠人知晓猫有三种血型,认知缺失导致60%的输血事故。

基因检测技术的应用将改变血型管理范式。通过唾液样本检测FUT1基因型,可提前预判幼猫血型。深圳华大基因已开发出针对13个常见品种的检测试剂盒,准确率98.7%,该技术有望纳入惠民工程。

作为改革开放前沿城市,深圳在宠物医疗领域既面临特殊挑战,也具备创新突破的独特优势。正确理解猫的血型特性,建立科学管理体系,不仅能提升临床救治成功率,更能推动整个行业的规范化发展。未来需在血型科普、检测标准化、血库建设三方面持续发力,将深圳打造为宠物医疗安全的示范标杆。