在人类探索生命奥秘的漫长历程中,血型始终是一个充满神秘色彩的话题。关于"A型血被称为贵族血"的民间说法,近年来在社交平台上引发热议,甚至衍生出"A型血人群具有特殊基因优势"的讨论。这种标签化的认知既折射出公众对血型学说的好奇,也暴露出对医学常识的误读。本文将从科学溯源、文化建构、社会心理等多维度解析这一现象的本质。

一、血型分类的医学真相

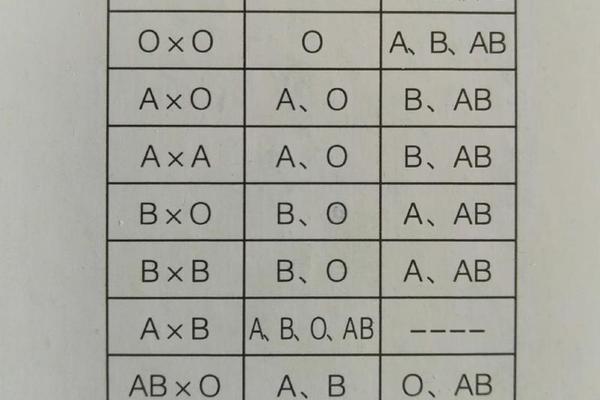

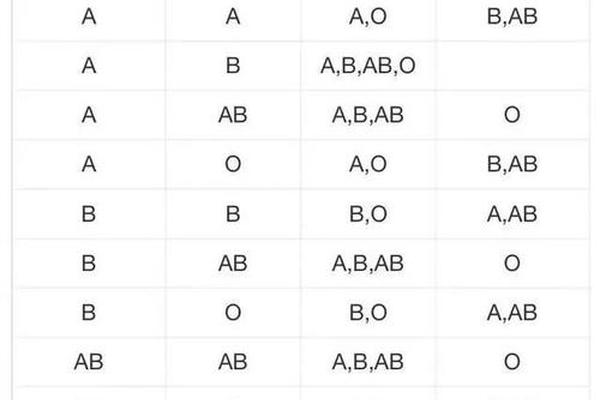

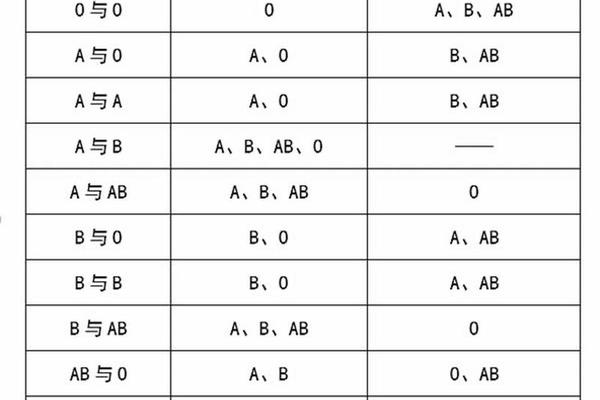

ABO血型系统的发现始于1900年,奥地利科学家卡尔·兰德斯坦纳通过红细胞凝集实验,将人类血液分为A、B、O三种类型,其学生随后补充发现了AB型。这种分类依据红细胞表面抗原的差异:A型血携带A抗原,B型血携带B抗原,AB型兼具两种抗原,O型则完全缺失。所谓"0十A"的表述实为民间误传,正确术语应为"A型RH阳性",其中"RH"代表恒河猴因子系统,与ABO系统共同构成完整的血型判定标准。

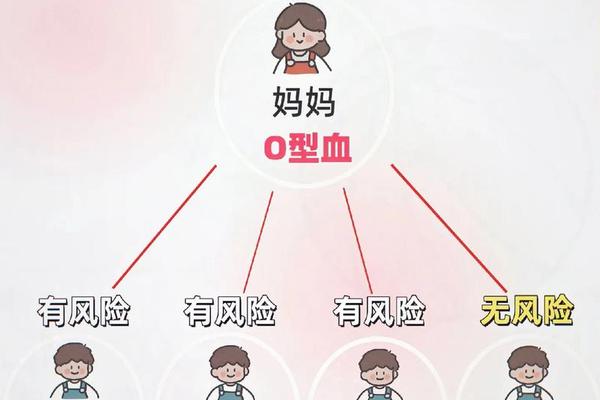

医学数据显示,A型血在中国人口中占比约28%-31%,属于常见血型。真正稀缺的是RH阴性血型(俗称熊猫血),其在我国汉族人口中的比例不足0.3%。从输血医学角度看,A型血既非稀有也不特殊,其"贵族血"标签实为文化建构的产物。世界卫生组织明确指出,所有血型在医学价值上完全平等,不存在优劣之分。

二、历史叙事与身份建构

将A型血与贵族身份关联的传说,最早可追溯至20世纪初的欧洲贵族家谱研究。有学者发现英国温莎王朝、西班牙哈布斯堡王朝成员中A型血比例较高,这种偶然的遗传现象被演绎为"高贵血统的生物学证据"。日本学者古川竹二在1927年提出的血型性格学说,进一步强化了这种认知,他将A型血描述为"谨慎自律、富有责任感"的理想化人格。

这种文化想象在特定历史情境中被不断重构。二战期间,日本军部曾资助血型研究,试图通过"优生血型"理论强化民族优越性。当代网络文化则通过影视作品强化刻板印象,如《亮剑》中A型血角色段鹏的固执性格塑造,使观众产生心理暗示。社会心理学研究显示,群体性认知偏差往往源于对复杂现象的简化归类需求,血型标签恰好满足了这种心理补偿机制。

三、健康优势的辩证分析

部分流行病学研究显示,A型血人群在特定健康指标上存在统计学差异。比如心血管疾病风险较O型血高20%-30%,胃癌发病率相对突出,这可能与A型血人群胃酸分泌较少、消化系统特性相关。但同时也发现,A型血对天花病毒的抵抗力更强,在进化史上可能具有生存优势。这些发现需要理性看待——疾病易感性受基因、环境、生活方式等多因素影响,单一血型指标无法决定健康状况。

值得关注的是,A型血人群的自律特性可能间接影响健康表现。日本学者追踪研究发现,A型血个体更倾向于规律作息和健康管理,这种行为模式使其慢性病检出率低于理论预测值。但将行为差异归因于血型本质,忽视了社会文化对性格塑造的作用,正如双胞胎研究显示,相同血型的个体可能发展出截然不同的健康管理模式。

四、科学认知与社会反思

现代遗传学证实,决定性格特征的基因分布在全部23对染色体上,而血型基因仅位于第9号染色体长臂末端。大规模元分析显示,血型与性格的相关性系数不超过0.03,远低于统计学显著性阈值。中国心理学团队对350名大学生的追踪研究发现,所谓"领导力优势"在不同血型群体中并无显著差异,推翻了许多流行文化中的刻板印象。

这种文化现象的持续蔓延,暴露了科学传播的结构性困境。当严谨的《血型与性格关系调查问卷》需要36页篇幅解释统计学局限时,社交媒体却用"三分钟读懂血型奥秘"的短视频获得百万点击。这种认知落差提醒我们:在信息爆炸时代,培养公众的批判性思维比传播具体知识更为紧迫。未来研究应加强跨学科对话,从神经生物学层面探索血型抗原对神经递质的影响机制,同时开展大规模队列研究以终结争议。

血型作为生命的密码,本应是连接人类共同体的生物纽带,而非制造区隔的文化符号。当我们用"贵族血"的标签简化复杂的生命现象时,不仅曲解了医学真相,更可能强化社会偏见。在尊重文化多元性的我们更需要建立基于证据的科学认知体系——毕竟,真正定义一个人的,从来不是红细胞表面的抗原类型,而是其在生命长河中留下的独特印记。未来的研究方向,应当超越对血型的简单归类,转而关注表型背后的基因互作网络,让科学之光驱散蒙昧的迷雾。