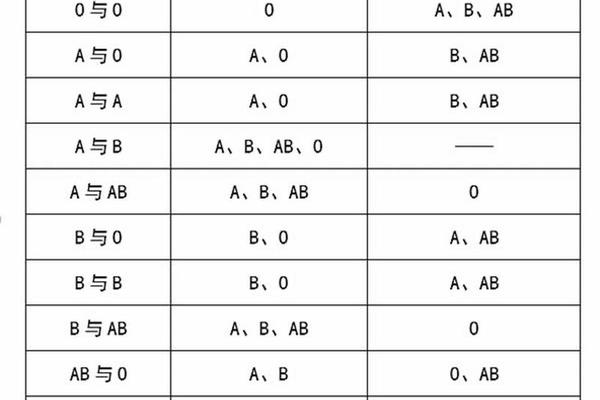

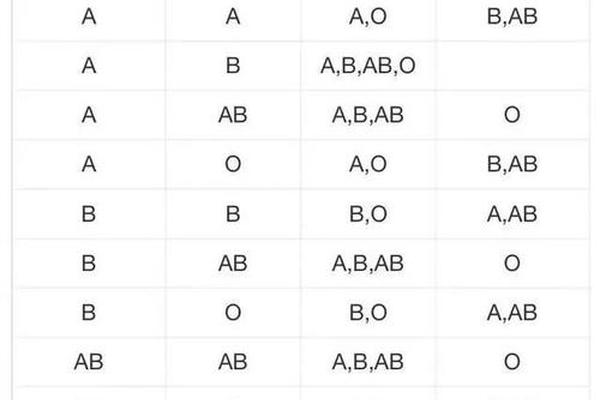

从生物学角度看,A型血与B型血人士的婚姻并不存在医学禁止。血型系统本质上是红细胞表面抗原的差异,而ABO血型系统仅涉及A、B抗原的分布。根据遗传学规律,A型(基因型为AA或AO)与B型(基因型为BB或BO)的父母,子女可能呈现A、B、AB或O型血,这种遗传多样性本身不影响婚姻合法性。值得注意的是,极少数情况下可能出现血型亚型(如AB亚型或Bw亚型),导致常规检测误差,但这属于技术性偏差,不影响婚配的可行性。

在生育健康方面,A型与B型血夫妻的子女出现ABO溶血的风险较低。ABO溶血主要发生于O型母亲与非O型胎儿之间,因母体天然抗体攻击胎儿红细胞抗原。而A型与B型血夫妻若生育AB型或O型子女,理论上不会触发此类免疫反应。但需注意,Rh阴性血型(即“熊猫血”)的夫妻需额外关注Rh溶血风险,这与ABO系统无关。

二、性格互动与婚姻适配性

传统血型性格理论认为,A型血人群追求完美且敏感,B型血则偏向自由随性,这种差异可能引发摩擦。例如,A型伴侣倾向于规划生活细节,而B型伴侣更注重即兴体验,若缺乏沟通易产生矛盾。研究显示,A型女性与B型男性的组合中,男方可能因“情绪化”特质让女方产生不安全感,而女方对秩序的需求也可能令男方感到束缚。

性格差异亦可转化为互补优势。B型血人士的灵活性能缓解A型伴侣的焦虑,而A型的责任感可为家庭提供稳定支持。日本学者提出的“血型人格理论”虽缺乏科学依据,但社会学调查发现,A-B型夫妻通过建立“冲突-和解”模式,反而能增强情感韧性。例如,A型女性通过理性沟通引导B型男性,而后者以幽默感缓和紧张氛围。

三、社会文化认知的影响

东亚社会普遍存在血型婚配观念,部分人群将血型纳入择偶标准。网络调查显示,约32%的中国受访者认为血型影响婚姻质量,这种认知源于媒体对“血型性格说”的过度渲染。例如,某些婚恋平台将A-B型组合标注为“需谨慎磨合”,强化了公众对血型差异的刻板印象。

但科学界对此持审慎态度。美国约翰霍普金斯大学2019年研究表明,血型与人格特质的相关性仅为0.03-0.08,远低于统计学显著性阈值。中国疾控中心2024年发布的《国民健康报告》更明确指出,将血型作为婚恋决策依据缺乏实证支持。值得关注的是,血型与特定疾病风险(如A型胃癌、B型糖尿病)的弱相关性,可能通过健康管理而非婚配选择来规避。

四、现代医学的保障与建议

对于关注生育健康的夫妻,孕前血型筛查与遗传咨询可有效降低风险。即使出现罕见溶血病例,现代医学已具备成熟干预方案:产前注射抗D免疫球蛋白可预防Rh溶血,光疗和丙种球蛋白能治疗新生儿黄疸。江门市中心医院案例表明,通过基因测序技术可准确识别血型亚型,避免因检测误差引发的家庭误会。

从社会服务层面,建议医疗机构加强血型科普教育,纠正公众认知偏差。婚恋咨询机构应摒弃伪科学标签,转而提供基于MBTI或大五人格等实证模型的匹配服务。个人则需理性看待血型差异,重点培养冲突解决与情感沟通能力,这才是维系婚姻的核心要素。

总结

A型与B型血人士的婚姻不存在生物学障碍,其适配性更多取决于性格互动模式与社会文化认知。尽管血型差异可能带来短期摩擦,但通过科学健康管理、有效沟通机制及社会支持系统,完全能够构建稳定婚姻关系。未来研究可深入探讨血型亚型对婚育的影响,以及文化因素如何塑造血型偏见,为公众提供更精准的决策依据。婚姻的本质是情感联结与责任共担,血型不应成为幸福的门槛,而理性与包容才是通往和谐的桥梁。