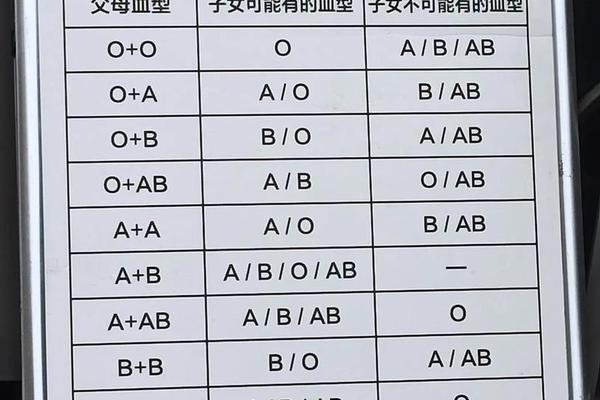

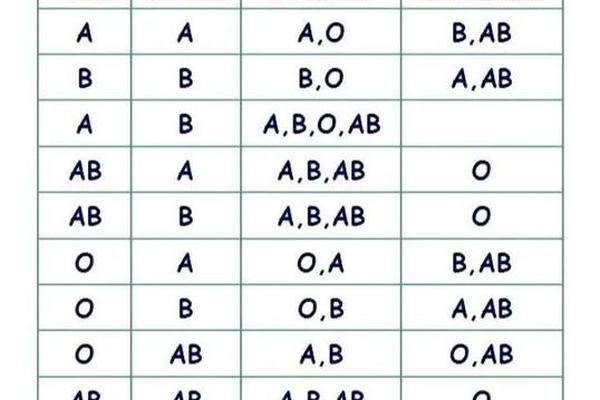

ABO血型系统由红细胞表面抗原决定,A型血携带A抗原,O型血无A/B抗原。从遗传学角度看,A型血个体的基因型可能是AA(纯合子)或AO(杂合子),而O型血基因型只能是OO。当A型与O型结合时,子代将从父母各继承一个等位基因:A型父母可能传递A或O基因,O型父母只能传递O基因。孩子可能的基因组合为AO(表现为A型)或OO(表现为O型),这意味着A型与O型父母的后代只能是A型或O型血。

值得注意的是,A型血的显性遗传特性在此过程中起关键作用。A抗原由显性基因控制,即使子代从父/母一方获得A基因,也会优先表达为A型血。而O型作为隐性基因,仅在两个等位基因均为O时才会显性化。这种显隐性关系解释了为何A型与O型组合无法产生B型或AB型后代。

二、临床实践中的例外情况

尽管遗传规律显示A型与O型父母只能生育A型或O型子女,但医学实践中存在特殊案例。例如孟买血型(伪O型)携带者,其红细胞表面缺乏H抗原前体,导致常规检测显示为O型,但实际携带A/B基因。若A型父母与孟买血型(含A基因)结合,子代可能出现常规遗传规律外的血型。

另一个罕见情况是顺式-AB型基因突变,该现象导致A/B基因同时存在于同一染色体。若A型父母携带此类突变基因,与O型配偶结合时,子代可能出现AB型血。我国此类案例发生率约为五十万分之一,需通过基因检测才能确诊。

三、新生儿溶血风险与防控

当O型血母亲怀有A型胎儿时,母体可能产生IgG型抗A抗体。这些抗体通过胎盘进入胎儿循环系统,可能引发新生儿溶血病(HDFN)。临床数据显示,约20%的O型血母亲与A型父亲组合会检测到抗体效价升高,其中约5%发展为中重度溶血。

防控措施包括孕16周起的定期抗体效价监测。当效价≥1:64时,需进行胎儿大脑中动脉血流监测及羊水胆红素检测。对于高风险孕妇,可采取母体血浆置换或静脉注射免疫球蛋白(IVIG)进行干预。产后新生儿需进行胆红素水平监测,必要时进行蓝光治疗或换血疗法。

四、血型检测的技术演进

传统血清学检测采用玻片法或试管法,通过抗原-抗体凝集反应判断血型。这些方法对常规血型判断准确率可达99%,但无法识别亚型或特殊基因变异。例如在AB亚型案例中,常规检测可能将ABw型误判为A型,导致亲子血型矛盾的假象。

基因检测技术的发展为精准血型鉴定提供新途径。通过PCR扩增及测序分析,可识别H基因突变、顺式-AB型等特殊变异。第三代测序技术(如Nanopore)甚至能实时检测基因表达,对稀有血型的识别准确率提升至99.99%。

五、社会认知误区与科学普及

调查显示,38%的公众认为血型完全决定亲子关系,这是需要纠正的认知偏差。血型遗传遵循概率原则,即使父母均为O型,在基因突变(发生率约0.0001%)情况下也可能生育A型后代。亲子鉴定必须依赖DNA检测而非单纯血型比对。

另一个常见误区是夸大血型与疾病关联。虽然统计显示A型人群胃癌风险相对较高(OR=1.2),但远低于幽门螺杆菌感染(OR=3.5)等明确致病因素。在临床指导中,血型特征应作为辅助参考而非决定因素。

A型与O型血型的遗传规律看似简单,实则蕴含着复杂的生物学机制。从基础遗传原理到临床特殊案例,从检测技术进步到社会认知更新,这一领域持续推动着医学发展。建议加强公众科普教育,同时推进第三代基因检测技术的临床应用。未来研究可着重探索血型基因表达调控机制,以及稀有血型库的智能化管理体系建设,为精准医疗提供新的可能性。