根据我国献血机构统计数据显示,A型血和B型血在中国人口中占比分别为28%和24%。尽管这一比例存在地域差异——例如长江流域A型血比例接近30%,而华北地区B型血占比递增至29%——但从全国范围看,A型和B型血人口合计超过5.24亿,属于数量庞大的群体。相较于AB型血仅7%的占比,这两类血型显然具有显著的人口基数优势。

从全球视角分析,亚洲是B型血分布最集中的区域,印度、蒙古等国的B型血比例高达30%-40%,而欧洲则以A型血为主导。这种分布差异与人类迁徙和遗传演变密切相关。研究表明,B型血基因在亚洲的扩散与游牧民族的活动轨迹高度吻合,而A型血则更多存在于农耕文明区域。值得注意的是,中国作为多民族融合的国家,呈现出独特的复合型分布特征:既保留了亚洲高B型血比例的特点,又在长江流域形成了A型血聚集区。

二、医学适配性的双重维度

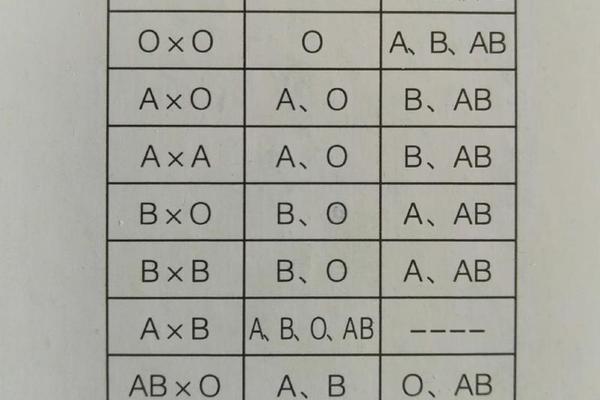

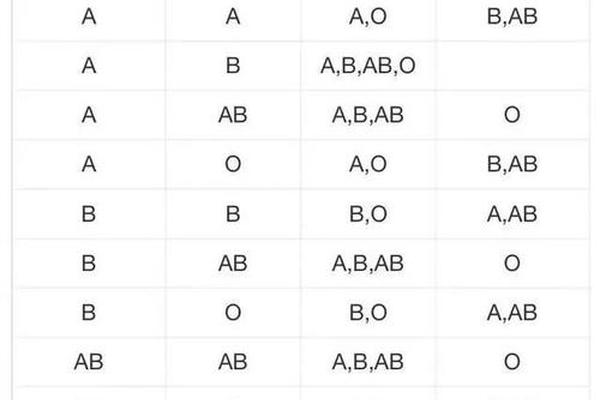

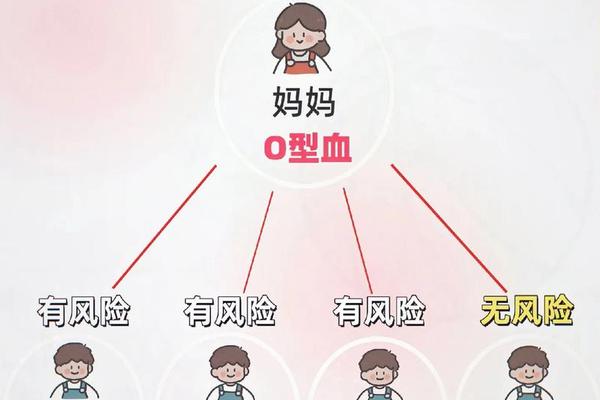

在输血医学领域,A型与B型血的适配性存在显著差异。A型血血清中含抗B抗体,可向A型和AB型受血者提供红细胞,但接受输血时仅能相容A型或O型血液;B型血则与之镜像对称。这种生物学特性导致医院血库常面临结构性短缺:A型血因消化系统疾病高发而需求旺盛,B型血则因手术用血需求波动较大。

器官移植领域的新突破正在改写适配规则。剑桥大学2022年通过酶处理技术成功将肾脏血型转化为O型,这项技术未来可能解除A/B型器官捐献者的血型限制。但现阶段,血型匹配仍是移植成功的核心要素。例如A型供体的肝脏移植给B型受体时,仍可能引发抗体介导的排斥反应,需要配合免疫抑制剂使用。

三、性格互动与社会兼容性

日本学者古川竹二提出的血型性格理论认为,A型血人群具有内向敏感、追求完美等特质,而B型血更倾向外向灵活、富有创造力。这种理论虽未获科学界普遍认可,但社会学调查显示,职场中A型与B型搭档的组合效率呈现两极分化:在需要精密配合的科研领域,A型血的严谨性可弥补B型血的随意性;而在创意产业,B型血的突破性思维常能激发A型血的潜在创新力。

婚恋领域的民间观察显示,A-B型夫妻的沟通模式具有独特张力。A型血的计划性与B型血的即兴风格既可能形成互补,也可能引发摩擦。日本婚介机构统计数据显示,此类组合的离婚率与O-AB型相当,但婚姻满意度调查中却位列中游,说明其兼容性存在显著个体差异。

四、生物演化与未来趋势

从人类学视角看,A型血的出现早于B型血约1.5万年,这与农业社会形成时期的人口营养结构变化相关。基因测序研究发现,A型抗原的分子结构与谷物蛋白更易产生协同效应,而B型抗原则显示出对乳制品代谢的适应性。这种演化差异导致现代社会中,A型血人群的麸质过敏率较B型高出23%,而B型血对乳糖的耐受性更强。

前沿生物技术正在重塑血型的社会意义。丹麦科学家2024年从肠道菌群中分离出可转化血型的酶类,该技术若成熟应用,或将彻底消除血型差异带来的医学障碍。但学家警示,血型作为生物特征标识的消除,可能引发身份认证系统重构等社会问题。

A型与B型血群体既承载着人类生物演化的历史印记,又面临着现代医学的兼容性挑战。从人口占比看,这两类血型构成了社会主体;从医学适配性分析,其生物学特性既创造需求缺口,也推动着技术创新;在社会互动层面,其性格特征的虚实之辩折射出文化建构与科学实证的复杂关系。

未来研究应聚焦三个方向:一是建立动态血型数据库,精确追踪地域性分布变化;二是深化血型转化技术的安全性评估,平衡医学突破与风险;三是开展跨学科研究,解析血型基因与疾病易感性的分子机制。唯有通过多维度探索,才能更全面理解血型差异背后的生命密码,推动医学进步与社会认知的协同发展。