人类血液的奥秘不仅在于其生命维持功能,更体现在其精密的分类体系中。当我们谈论"A型血是A+还是A-"时,实际上触及了血型系统的双重维度——ABO系统决定基础抗原类型,Rh系统则通过D抗原的存在与否形成阴阳性划分。AB型作为ABO系统中的特殊存在,其红细胞同时携带A、B两种抗原,而A+或A-的表述则需结合Rh系统共同解读。这种双重分类体系不仅关乎输血安全,更与疾病易感性、遗传规律等生命科学命题深度关联。

在ABO系统中,AB型血的血清不含抗A、抗B抗体,这一特性使其成为唯一可接受所有ABO血型的"万能受血者"。而Rh系统中的"+"或"-"标记,则指向红细胞表面是否携带D抗原,全球约85%的人群为Rh阳性,中国汉族人群中Rh阴性比例仅0.3%-0.4%,这类稀有血型常被称为"熊猫血"。理解这种双重分类机制,是揭开血型科学密码的首要关键。

遗传规律与罕见血型现象

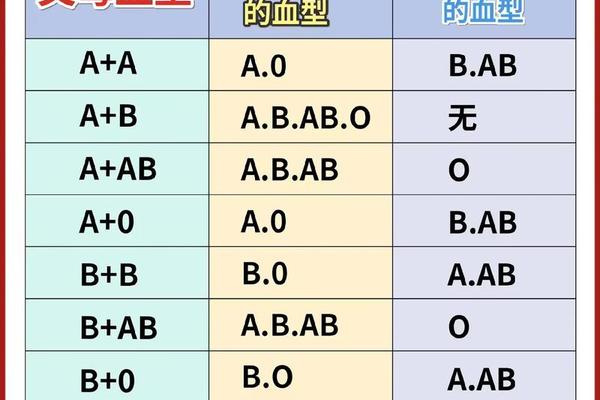

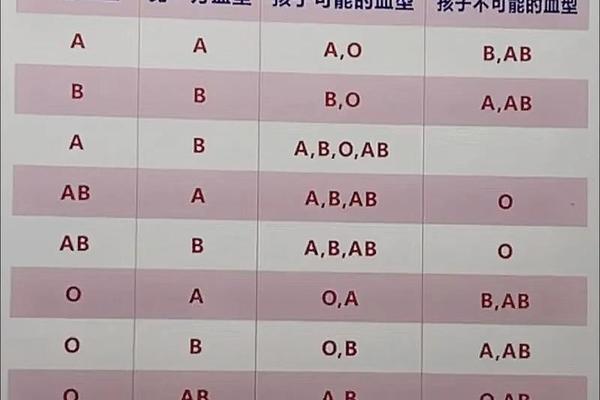

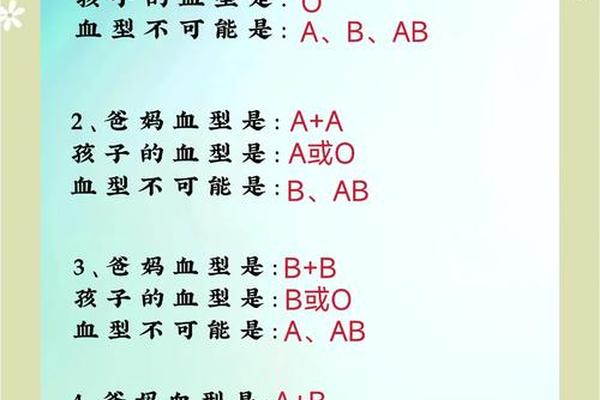

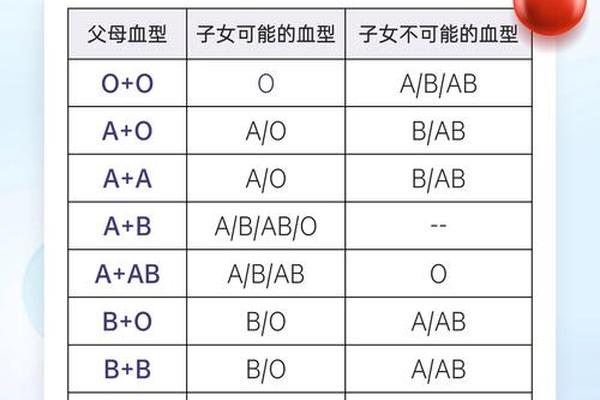

AB型血的遗传遵循孟德尔定律的特殊表达模式。当父母分别携带A、B显性基因时,子女可能继承A、B基因组合形成AB型,这种遗传概率在父母为A+B型时可达25%。值得关注的是,2016年瑞典卡罗林斯卡医学院的研究发现,全球AB型人口占比存在显著地域差异,东亚地区约10%,而欧洲某些地区仅为4%。这种差异可能与历史迁徙过程中的基因漂变相关。

在罕见血型领域,CisAB型的发现颠覆了传统认知。这种特殊AB型中,A、B基因位于同一条染色体上,另一条染色体无血型基因,导致其遗传规律异常。例如AB型父亲与O型母亲可能生育出O型子女,这种现象在2007年日本国立遗传学研究所的案例研究中得到证实。孟买血型(hh型)个体因缺乏H抗原前体,即便携带AB基因也无法表达AB抗原,这类人群的输血安全需特殊保障。

临床输血中的特殊地位

AB型血浆因不含抗A、抗B抗体,在成分输血中具有独特价值。根据美国血库协会(AABB)指南,AB型血浆可作为紧急情况下的通用血浆,特别在创伤性大出血救治中,这种特性可争取宝贵抢救时间。但需注意,这种"万能性"仅限于血浆成分,全血输注仍需严格遵循同型原则。

对于Rh阴性AB型(AB-)个体,其临床处境尤为特殊。中国血液管理数据库显示,全国登记在册的AB-型献血者不足万人,这类人群需建立自体血冷冻保存制度。2021年北京协和医院实施的稀有血型互助网络,通过区块链技术实现AB-型血液资源的动态调配,将应急响应时间缩短至4小时。这种创新管理模式为全球稀有血型保障提供了新思路。

健康影响与疾病关联性

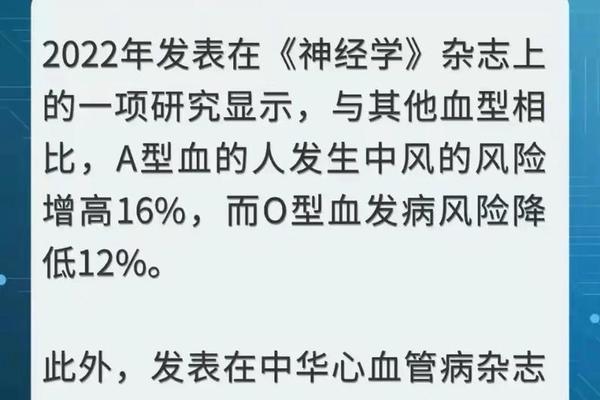

AB型血的疾病易感性呈现复杂特征。2017年《柳叶刀》刊载的跨国队列研究指出,AB型人群静脉血栓风险较O型高23%,这可能与凝血因子Ⅷ水平升高相关。而2020年哈佛大学公共卫生学院的研究则发现,AB型个体患认知障碍的风险比O型高82%,其机制可能与载脂蛋白E4等位基因的表达相关。

在肿瘤领域,AB型表现出矛盾特性。日本国立癌症研究中心2019年数据显示,AB型胃癌发病率较其他血型低15%,但癌风险却升高38%。这种差异可能与AB抗原影响病原体识别有关,如幽门螺杆菌对A、B抗原的亲和力差异导致不同消化系统疾病谱。值得注意的是,这些统计关联性并不等同于因果关系,需更多分子层面的机制研究。

社会文化影响与未来展望

血型文化在东亚社会形成独特现象,日本超过90%的民众知晓自身血型,企业招聘甚至考虑血型性格论。但这种文化建构缺乏科学依据,2022年剑桥大学心理学系的元分析研究证实,血型与性格特质无统计学显著关联。科学界呼吁建立理性认知,避免将血型标签化。

未来研究将向精准化方向发展。2024年启动的"全球血型组计划"拟建立百万级血型-基因组数据库,通过CRISPR基因编辑技术探索AB抗原的免疫调节功能。我国学者提出的"人工血型转化"设想,尝试通过糖基转移酶修饰将A型红细胞转化为O型,这项技术突破可能彻底改变血液供应格局。随着单细胞测序技术的进步,血型研究正从宏观群体统计迈向微观分子机制解析的新纪元。

多维认知下的生命密码

从ABO到Rh系统,从遗传规律到临床实践,血型研究展现着生命科学的精妙层次。AB型血的特殊性既体现在其免疫学特性上,也反映在群体遗传的多样性中。现代医学正在突破传统血型认知的边界,通过基因编辑、人工造血等技术开拓新的可能。对个体而言,了解自身血型的科学内涵,不仅关乎医疗安全,更是认知生命独特性的重要维度。未来研究需在尊重生物多样性的基础上,构建更安全、公平的血液保障体系,让每个生命密码都能得到精准解读与呵护。