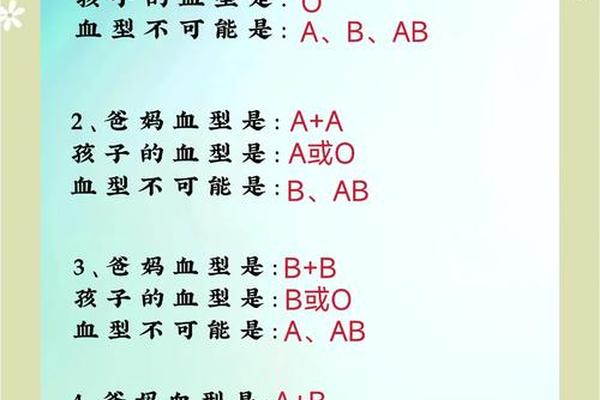

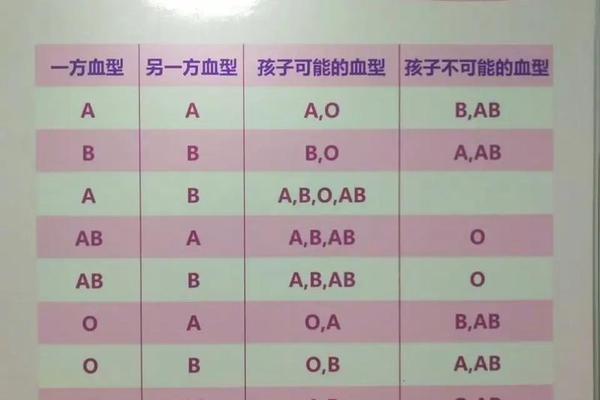

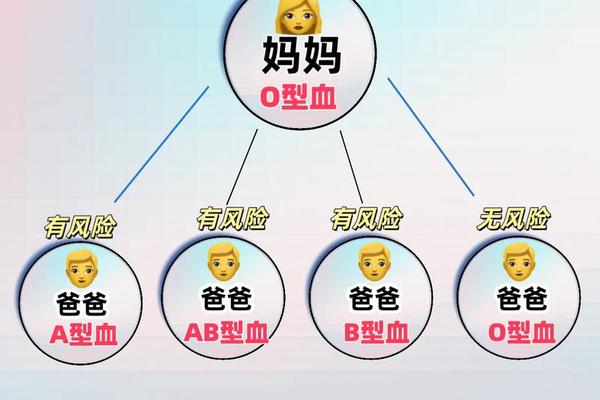

传统ABO血型遗传理论认为,父母双方若均为O型血,子女的血型只能是O型。这一规律源于O型血基因型为OO,其遗传给后代的只能是O基因,无法产生A或B抗原。近年来国内外报道的多个案例——例如2008年福建福清的O型血夫妇诞下A型血儿子,以及2018年某医院新生儿因母亲为孟买血型而显示A型——直接挑战了这一认知。这些现象提示,血型遗传机制存在未被常规认知覆盖的复杂性。

从遗传学角度看,ABO血型由第9号染色体上的A、B、O三个等位基因决定。O基因作为隐性基因,仅在纯合(OO)状态下才会表现为O型血。但在极少数情况下,基因突变、嵌合体现象或特殊血型系统的干扰可能导致表型与基因型不符。例如,顺式AB基因(cis-AB)可能使单条染色体同时携带A和B基因,导致后代出现“不可能”的血型组合。这些例外案例揭示了生命科学的微妙边界。

二、孟买血型:伪O型的遗传谜题

孟买血型(Bombay phenotype)是解释O型父母生育A型子女的核心机制之一。这类人群的红细胞表面缺乏H抗原(ABO抗原形成的基础),常规血清学检测会被误判为O型,但其基因中可能携带A或B基因。例如,若母亲为孟买血型(基因型为hh,携带A基因),父亲为普通O型,孩子可能从母亲处获得A基因,并通过H基因的显性表达形成A型血。

孟买血型的发现可追溯至1952年印度孟买,其全球发生率不足万分之一,但在中国福建、台湾等地的概率略高。这类血型的特殊性不仅在于遗传规律,更在于输血风险:孟买血型者若输入普通O型血,会因H抗原与血清中抗H抗体的反应引发溶血。这提示临床血型检测需结合基因测序技术,避免误判导致的医疗事故。

三、基因突变与嵌合体现象

除孟买血型外,基因突变和嵌合体(Chimera)也是打破血型遗传规律的重要因素。基因突变可能发生在生殖细胞形成阶段,例如O型父母的A基因在减数分裂时意外激活,导致后代出现A型。2019年报道的方先生案例中,妻子被常规检测误判为A型,基因测序却显示其携带罕见的Bw11突变基因,最终子女表现为B亚型。

嵌合体现象则更为罕见,指个体体内存在两种以上基因型细胞群。这可能源于胚胎发育早期的细胞融合,或异基因造血干细胞移植。例如,白血病患者接受移植后,血型会逐渐转变为供者类型。尽管这类后天性血型改变不涉及遗传,但其机制揭示了血型可塑性的生物学基础。

四、医学检测技术的局限性

常规血清学检测仅通过抗原-抗体反应判断血型,无法识别亚型或基因变异。例如,AB亚型(如Ax或Bw)的抗原表达微弱,易被误判为O型。2021年某案例中,母亲实际为ABw亚型,但常规检测显示为A型,导致子女血型与遗传规律矛盾。

基因测序技术的应用成为解决此类问题的关键。通过分析ABO基因的SNP位点或H抗原编码的FUT1基因,可精准识别孟买血型、顺式AB等复杂情况。例如,福清案例中的母亲经基因检测确认携带A基因,最终解开血型矛盾之谜。这提示临床应推广血型基因检测,尤其在稀有血型高发地区。

五、社会认知与科学启示

血型遗传的非常规案例常引发家庭信任危机。福清夫妇曾因儿子的血型差异怀疑亲子关系,直至DNA鉴定才消除误解。这种现象反映公众对遗传学知识的认知局限,也凸显科普教育的重要性。

从科学视角看,这些例外案例推动了对血型系统的深入研究。例如,Rh血型、MN血型等其他系统的交互作用可能影响ABO表型。未来需建立更全面的血型数据库,整合基因型与表型数据,为精准医疗提供支持。血型转换技术(如酶法去除红细胞抗原)的探索,可能为稀有血型输血难题提供新思路。

总结

O型父母生育A型子女的现象,虽挑战传统遗传规律,却揭示了血型系统的复杂性与生命科学的动态边界。孟买血型、基因突变、嵌合体及检测技术局限共同构成这一现象的多维解释。这些案例不仅要求临床医学提升检测精度,更呼吁公众以科学视角理解遗传多样性。未来研究需聚焦血型基因的分子机制,完善稀有血型库建设,同时探索人工血型转换技术的可行性,为人类健康提供更坚实的保障。