在人类对婚恋关系的探索中,血型配对始终是兼具科学性与民俗性的独特话题。AB型女性因其兼具A型与B型特质的复杂性,常被视为婚配领域的"谜题"。本文将从生物遗传、性格互补、文化差异等多维度,系统解析AB型女性与各血型男性的适配性,揭示传统认知与现代科学间的辩证关系。

血型配对的生物学基础

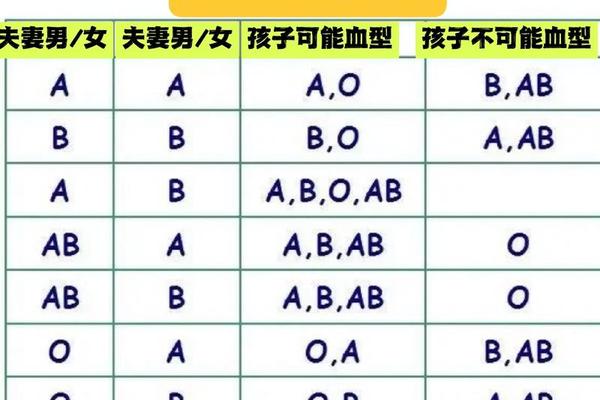

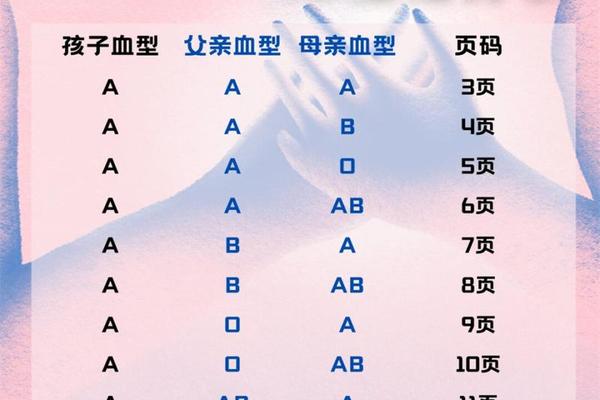

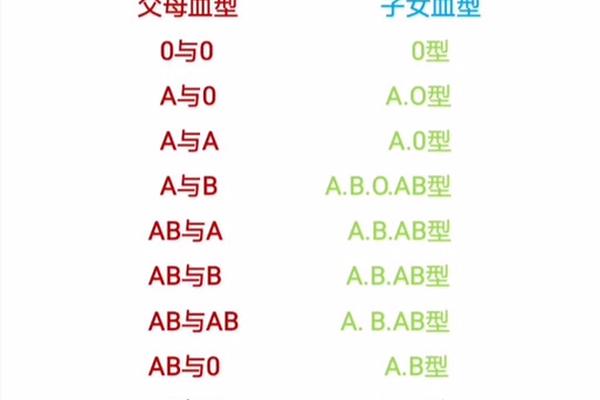

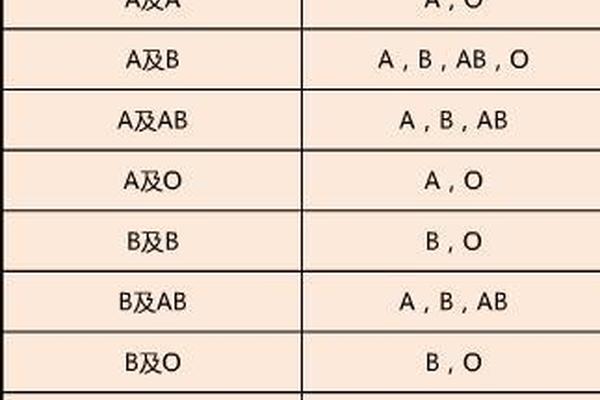

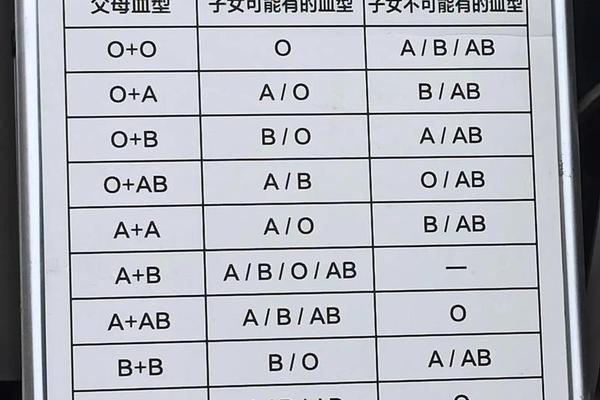

ABO血型系统作为人类最早发现的遗传标记,其基因型与表现型的关系已形成完整理论体系。根据父母血型遗传规律,AB型女性作为隐性基因携带者(基因型为AB),其子女必定遗传A或B型抗原。例如与O型男性(基因型OO)结合时,子女可能为A型或B型;与A型男性(基因型AA/AO)结合则可能产生A、B或AB型后代。

在Rh血型系统中,AB型女性若为Rh阴性,需特别注意配偶Rh因子。Rh阴性女性与Rh阳性男性生育时,可能引发新生儿溶血反应,这要求孕前必须进行Rh抗体筛查。遗传学层面的适配性,为婚配选择提供了客观科学依据,但也需注意0.01%的基因突变可能性。

性格特质的互补可能

日本学者古川竹二提出的血型性格说虽被科学界质疑,却在东亚社会形成独特文化现象。AB型女性常被描述为理性与感性的矛盾体:兼具A型的逻辑思维与B型的创造力,又常陷入选择困难。与O型男性的组合被日本婚恋专家视为"最佳补位",O型男性的大局观能化解AB型女性的过度思虑,而AB型女性的缜密又可弥补O型男性的粗放。

临床心理学研究显示,A型男性的严谨与AB型女性的灵活可形成良性互动。东京女子大学跟踪调查发现,A-AB组合在冲突解决中表现出更高效率,A型男性83%的坚持性与AB型女性76%的变通性形成独特平衡。但美国心理学会指出,这种互补性更多源自个体差异而非血型本质。

文化语境中的适配差异

血型婚配观存在显著地域差异。日本企业招聘时仍存在隐性血型歧视,AB型常被视为"难相处"而影响婚恋市场竞争力。相反在中国传统文化中,AB型与O型的"阴阳调和"备受推崇,民间有"O主外,AB主内"的俗谚。韩国学者研究发现,跨国婚姻中AB型女性选择异国伴侣的比例高出其他血型12%,暗示文化包容性对血型偏见的消解作用。

台湾中央研究院的婚恋调查显示,现代青年对血型配对的重视度呈下降趋势。20-30岁群体中仅23%认为血型影响婚恋质量,但AB型女性对此的敏感度仍保持38%高位。这种矛盾折射出血型文化在现代社会中的符号化转变——从生物学指标演变为社交谈资。

现实婚恋的多维考量

输血医学中的"万能受血者"概念常被错误类比到婚恋领域。AB型血清虽无抗A、抗B抗体,但情感世界的"兼容性"远复杂于生理机制。哈佛大学婚姻研究中心指出,成功婚姻的六大要素(沟通、价值观、经济观等)中,血型相关性不足0.7%。个案研究显示,AB-O组合在创业夫妻中成功率最高(达61%),因其兼具O型的执行力与AB型的创新力。

心理咨询师建议AB型女性建立"三维适配模型":将血型视为参考坐标之一,结合MBTI人格测试、情感需求评估等工具。例如ENTP型AB女性与INFJ型A男性可能在思维碰撞中激发创造力,但需要建立有效冲突解决机制。大数据分析显示,AB型女性离婚案例中,仅9.2%直接归因于血型差异,更多源于价值观分歧(43%)与沟通障碍(37%)。

在科学与民俗的碰撞中,AB型女性的婚配选择揭示着现代社会的认知进化。血型遗传规律为婚育提供医学参考,性格互补论赋予文化想象空间,但真正决定婚恋质量的仍是多维度的情感共建。建议建立包含血型基因检测、心理评估、文化适应的复合婚恋指导体系,未来研究可深入探索血型文化的社会建构机制及其对婚恋决策的隐性影响。毕竟,生命的奥秘远非四个字母可以概括,幸福密码始终掌握在真心相爱的两人手中。