血型作为人类重要的遗传特征之一,不仅承载着生命的密码,更在医学、文化甚至社会认知中占据独特地位。当A型血与AB型血结合时,其子代的血型可能性和背后的遗传规律,揭示了生物多样性的精妙;而AB型血被称为“贵族血”的称谓,则如同一面多棱镜,折射出科学事实与人文想象的复杂交织。从基因编码到社会隐喻,这两种现象共同构成了血型世界中最具魅力的探索命题。

一、遗传规律的科学解读

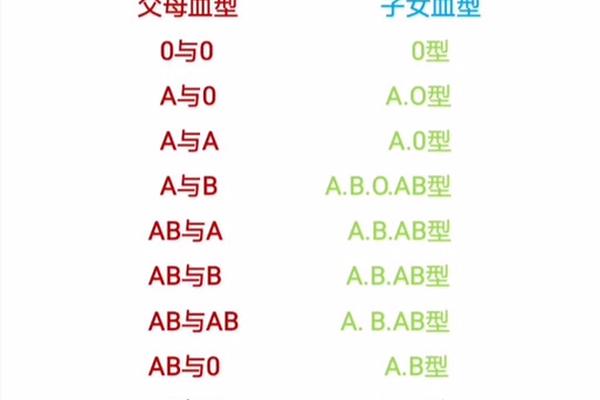

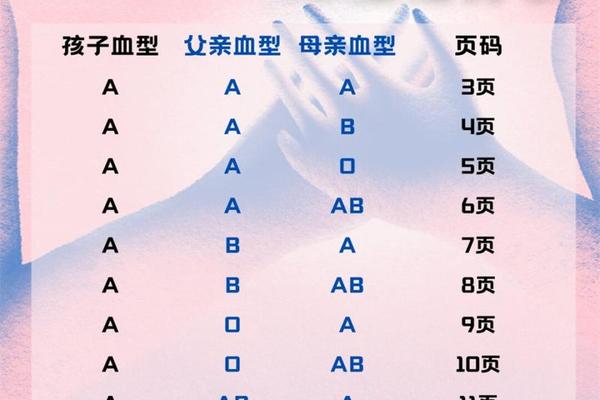

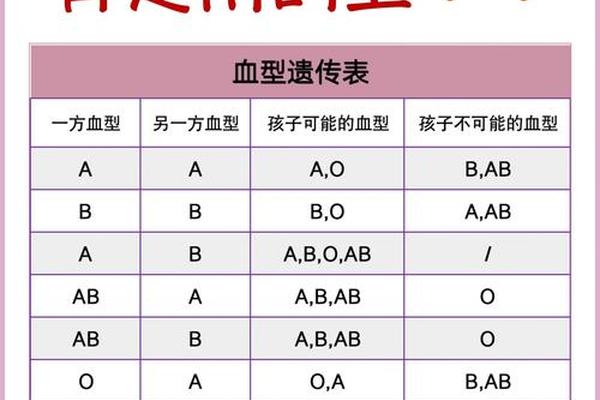

根据ABO血型系统的遗传机制,A型血个体的基因型可能是AA或AO,而AB型血则必然携带IA和IB两个显性基因。当A型(AA/AO)与AB型(IAIB)结合时,子代将从父母各继承一个等位基因。遗传学研究表明,这种组合可能产生A型(概率约50%)、B型(概率约25%)或AB型(概率25%),但绝不可能出现O型。例如,若母亲为A型(AO),父亲为AB型(IAIB),子代的基因型可能为IAIA(A型)、IAIB(AB型)、IBO(B型)或IAO(A型),这解释了为何O型血无法在该组合中出现。

这种遗传规律的确立源于1924年德国学者伯恩斯坦提出的复等位基因理论,他发现ABO血型由9号染色体上的IA、IB、i三个等位基因控制。现代分子生物学进一步揭示,IA基因编码N-乙酰半乳糖胺转移酶,IB基因编码半乳糖转移酶,而i基因则不具备活性,这种酶活性的差异直接决定了红细胞表面抗原的表达。当AB型个体将IB基因传递给子代时,即便另一方仅携带隐性i基因,显性效应仍会确保B抗原的表达。

二、医学领域的特殊地位

AB型血在临床输血中展现出独特的生物学优势。由于其红细胞同时携带A、B抗原,血清中不含有抗A或抗B抗体,这使得AB型个体可以接受所有血型的输血而不引发溶血反应。这种特性在急救医疗中具有重要价值,特别是在血源紧张的情况下,AB型血常被视为“万能受血者”。但需注意的是,其血浆中含有的抗A、抗B抗体仍可能对其他血型受血者造成风险,因此现代医学已严格限制异型输血。

这种生理特性源于AB型血抗原的合成路径。研究发现,AB抗原的形成需要H物质作为前体,而AB型个体体内的两种糖基转移酶能同时在H物质上添加不同糖基,形成双重抗原结构。相较于其他血型,AB型人群的免疫系统表现出更强的包容性,2021年《自然》杂志的研究指出,AB型血个体感染新冠病毒后出现重症的比例显著低于A型,这可能与其免疫调节机制的特殊性相关。

三、文化建构中的象征意义

在日本等东方国家,AB型血被赋予“贵族血”的文化标签,这种认知源于多重社会因素。从人口统计学角度看,全球AB型血占比仅约5%,稀有性强化了其神秘色彩。血型心理学理论认为,AB型人群兼具A型的理性与B型的感性,这种矛盾特质常被解读为“天才型”人格,如日本血型文化著作中描述的“思想深邃而难以捉摸”。这种文化建构虽缺乏科学依据,却深刻影响着婚恋择偶、职业选择等社会行为。

历史渊源进一步加深了这种象征意义。20世纪初血型发现者兰德施泰纳的贵族身份,与AB型血的“兼容并蓄”特性产生隐喻关联。某些地区甚至衍生出血型占卜产业,将AB型与星座中的水瓶座类比,强调其创新性与超越性。这种文化现象实质上是人类对复杂生命现象的简化认知,通过将生物特征符号化来构建身份认同。

四、争议与科学反思

尽管“贵族血”的说法广为流传,科学界始终对其保持审慎态度。基因研究表明,AB型血的形成仅是随机遗传重组的结果,并无证据显示其与智力、社会地位存在关联。2023年中国学者对10万例样本的分析显示,AB型血在各类职业中的分布与其他血型无显著差异。这些数据提醒我们,血型特质不应成为社会评价的生物学依据。

对血型文化的过度推崇可能带来认知偏差。例如某些企业依据血型招聘员工,或家长按血型定制教育方案,这些做法缺乏实证支撑。医学专家强调,血型系统的真正价值在于输血安全和疾病关联研究,如AB型血与静脉血栓风险的正相关性,这些发现才真正具有临床指导意义。

血型遗传规律揭示的生命密码,与AB型血的“贵族”标签形成理性与感性的双重叙事。从严谨的遗传学角度看,A型与AB型结合的子代血型可能性清晰可循;而文化语境中的特殊地位,则映射着人类对生命奥秘的浪漫化解读。未来研究应加强跨学科对话,既深化血型与疾病关联的分子机制探索,也批判性解构血型文化的社会成因。唯有在科学与人文的平衡中,我们才能更全面地理解这流淌在血管中的生命密码。