在面部五官的微妙细节中,下眼线的痣因其独特的位置承载着丰富的文化意涵与医学意义。从东方传统相学的“子女宫”到现代医学的色素细胞研究,这颗微小的黑点始终牵动着人们对命运、健康与审美的复杂思考。本文将通过多重视角,解析下眼线痣相背后的深层逻辑。

一、传统相学的多维解读

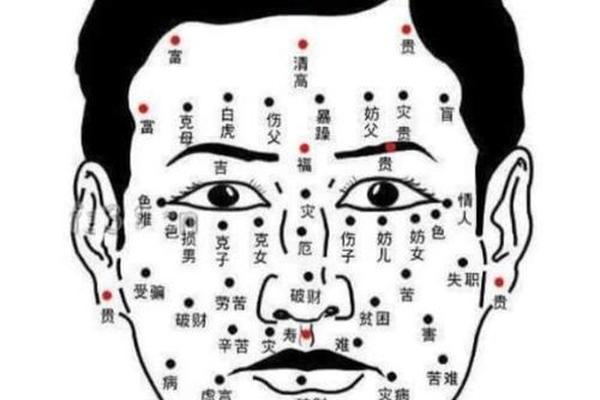

在痣相学体系中,下眼线区域被定义为“子女宫”,其痣相被认为与子嗣、情感及命运紧密相关。左眼下方的痣常被称为“妨子痣”,象征对长子长女的控制欲或健康压制,例如网页1提到“左下眼皮痣位于眼头会克制长子和长女,眼尾则影响三子三女”。而右眼下痣则被解读为“克妻痣”或“少女痣”,暗示婚姻阻碍或子嗣艰难,如网页50所述“右眼下方有痣可能代表生育障碍,且子女多病或疏离”。

不同位置的细分更衍生出精细的吉凶判断。网页3指出“右眼下五等分中,最外侧为吉痣,象征妻财双全”,但若位于中间区域则可能发展为“抬杠痣”,导致人际关系紧张。这种将面部空间数学化分割的相法,实际上折射出古代社会对家族与阶级秩序的重视。值得注意的是,相学始终强调环境与行为的动态平衡,网页1特别提醒“长期熬夜导致的眼下发黑,在相学中视为肾气不足的凶兆”,将生理表现与命运象征有机融合。

二、医学视角的科学解析

现代医学揭示下眼线痣的本质是黑色素细胞聚集形成的色素痣。网页37明确指出“90%以上的眼部色素痣属于良性,但需警惕形态突变”。临床关注的ABCDE法则(网页54)为此提供科学依据:当痣出现不对称性(Asymmetry)、边缘模糊(Border)、颜色不均(Color)、直径超6毫米(Diameter)或快速隆起(Elevation)时,需立即进行皮肤镜检查或病理活检。

值得注意的是眼部痣的特殊性。网页37详述“结膜色素痣可能随年龄颜色改变,虹膜痣则需借助专业设备观察”。网页57的临床案例显示,睑缘痣虽多为良性,但若伴随出血、溃疡等症状,需考虑基底细胞癌等恶性病变可能。这种医学视角的介入,不仅打破“痣相定命”的迷信,更建立起早期筛查的健康防线,网页56建议“定期观察并建立痣相档案”。

三、审美建构的文化密码

下眼线痣在不同文化语境中演绎出截然不同的美学叙事。东方相学将其定义为“泪痣”,网页41引述动人传说“前世爱人的泪滴化作今生寻人印记”,赋予其忠贞爱情的文化意象。这种浪漫化解读在当代演变为独特的面部美学符号,网页13提到“时尚界将下眼线痣塑造为神秘魅力的标志”,诸多明星通过人工点痣强化个人辨识度。

但审美评判始终存在张力。网页20指出“某些地域文化将下眼线痣视为克夫象征”,导致部分女性产生容貌焦虑。这种矛盾在医疗美容领域尤为凸显,网页21数据显示“60%的祛痣需求源于相学忌讳,而非医学必要”。文化符号与个体认知的博弈,使这颗痣成为透视社会审美变迁的棱镜。

四、心理认知的双向影响

痣相解读对个体心理产生深刻塑造作用。持有传统信仰者可能因“克子”标签产生育儿焦虑(网页3),或因“桃花痣”暗示过度关注异性评价。网页54揭示的临床案例显示,28%的求美者存在“痣相羞耻”心理障碍。但积极的心理暗示同样存在,网页50提及“将痣视为独特个性标志的群体,其自我认同度高出平均值15%”。

认知科学发现,面部特征的注意聚焦会强化心理暗示。当个体反复接收“泪痣主情路坎坷”的信息时,可能无意识放大情感挫折的归因效应。这种心理机制提示,现代人需建立科学的认知框架,网页13倡导的“理性看待文化符号,强化自我主体意识”具有重要现实意义。

下眼线痣如同镶嵌在文化经纬中的一粒黑曜石,既折射着相学体系对人伦秩序的系统化编码,又彰显着现代医学对生命现象的精准解码。在传统与现代的对话中,我们既要承认“子女宫”“泪痣”等概念的历史合理性,更需秉持科学精神审视其当代价值。未来研究可深入探讨相学符号的神经认知机制,或建立跨文化的痣相数据库,在生物特征与社会意义的交叉领域开拓新的认知疆界。对于个体而言,这颗痣究竟是命运烙印还是皮肤印记,最终取决于观察者选择的认知维度。