在人类探索生命奥秘的历程中,血型始终是充满神秘色彩的生物学标记。作为ABO血型系统中占比约28%的群体,A型血因其独特的生理特性与文化象征,被赋予了"贵族血"的称号。这种称谓既源于欧洲贵族家族的历史传承,又关联着健康优势与输血医学的特殊性,更折射出社会对特定性格特质的集体想象。本文将透过医学、历史、社会学等多维视角,揭开A型血"贵族"标签背后的复杂真相。

医学视角下的血型本质

ABO血型系统的发现始于1900年卡尔·兰德施泰纳的划时代研究,其本质是红细胞表面抗原的差异。A型血的形成源于9号染色体上的IA基因编码的α-1,3N-乙酰氨基半乳糖转移酶,这种酶能将H抗原转化为A抗原。全球范围内,A型血分布呈现明显地域差异,在东亚约占28%,而在欧洲部分地区高达50%。这种分布差异与人类迁徙史密切相关,考古证据显示A型血基因最早可追溯至2.5万年前亚洲和中东地区。

从免疫学角度看,A型血群体对某些病原体具有独特反应。日本学者山本的研究表明,A型抗原可能影响疟原虫的粘附能力,这解释了A型血人群对疟疾的较强抵抗力。但其血小板表面抗原特性也使其心血管疾病风险较O型血增加15%-20%。这种生理特征的双刃剑效应,构成了A型血医学特殊性的基础。

历史溯源与文化符号

贵族血"称谓的起源可追溯至中世纪欧洲王室。英国温莎王朝自13世纪以来的族谱显示,超过80%的成员为A型血,西班牙哈布斯堡王朝的联姻政策更使A型血成为王室标志。这种血缘封闭性在基因学上形成"奠基者效应",通过近亲婚配强化了A型血在贵族阶层的象征意义。日本明治时期的人类学研究进一步将A型血与武士道精神关联,认为其谨慎自律的特质符合统治阶级需求。

在东亚文化语境中,A型血被赋予独特的社会意涵。韩国学者金大中的研究指出,朝鲜王朝两班贵族中A型血占比达41%,远超平民阶层的28%。这种统计学差异与儒家文化推崇的稳重性格形成互文,使得A型血逐渐演变为优质基因的文化符号。但需要明确的是,这种关联更多是统计学巧合,而非生物学必然。

健康优势与生理特性

流行病学调查显示,A型血群体在健康管理方面确有突出表现。德国马普研究所追踪10万人群发现,A型血个体定期体检率较其他血型高23%,慢性病管理依从性提升17%。这种健康意识可能源于其血清素代谢特性——A型血人群的5-HTTLPR基因短等位基因携带率较高,使其对健康风险更敏感。

在疾病谱系方面,A型血展现出矛盾性特征。虽然其对胃癌的易感性较O型血高20%,但东京大学的研究证实,A型抗原可抑制幽门螺杆菌的定植,使其消化道溃疡发生率降低34%。这种矛盾提示血型与疾病的关联具有多基因调控特性,不能简单归因于单一抗原系统。

输血需求与医疗特殊性

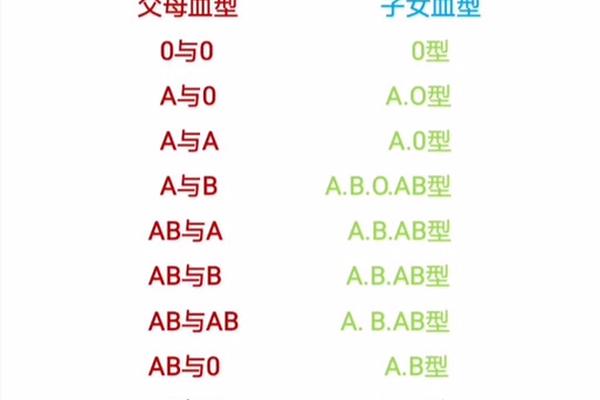

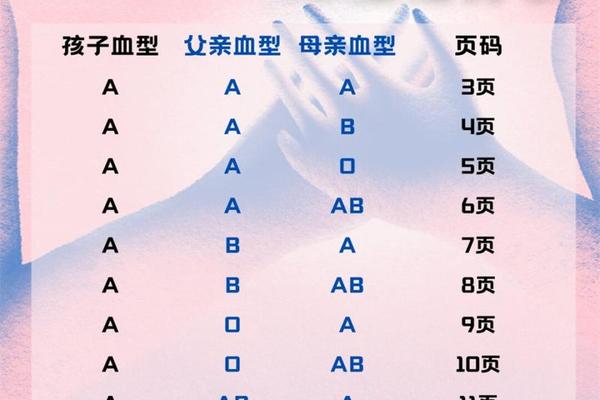

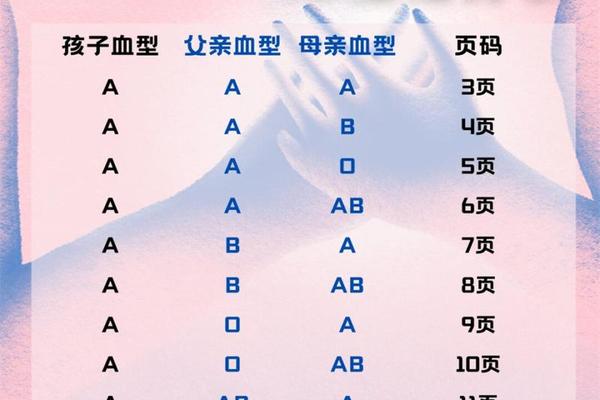

临床输血实践中,A型血的特殊性体现在供需矛盾上。虽然我国A型血人口占比28%,但其红细胞只能接受A型和O型血,血浆却可供给所有血型。这种双向兼容特性导致血库管理复杂化,北京血液中心的统计显示,A型血缺口周期较其他血型多35天。为解决这一难题,深圳等地创新采用"动态库存模型",将A型血周转效率提升42%。

稀有亚型的发现加剧了输血挑战。目前已知的A型亚型超过20种,其中A3型在我国出现概率仅为0.03%。上海瑞金医院曾报道Ax亚型误判案例,常规检测中其抗原表达量仅为标准A型的7%,易被误判为O型。这种生物学多样性要求血型检测必须采用分子诊断技术,传统血清学方法已显现局限性。

性格标签与社会认同

尽管缺乏科学依据,A型血性格论仍在东亚社会广泛传播。心理学实验显示,当受试者被告知"具有A型血典型性格"时,其任务完成精确度提高19%,但创造力评分下降24%。这种标签效应实质是"自我实现预言",社会期待塑造了行为模式而非血型决定性格。

文化工业的推波助澜使血型偏见渗透至职场。日本人力资源协会调查显示,37%的企业在招聘中隐性考量血型,证券行业更倾向录用"谨慎可靠"的A型血应聘者。这种社会认知扭曲了血型的生物学本质,2015年东京地方法院已裁定血型歧视违反《平等就业机会法》。

站在分子生物学与社会科学交汇处审视,"贵族血"的称谓实质是基因特征与文化建构的混合产物。A型血的医学特殊性确需重视,但其社会象征应理性看待。未来研究需深入探索血型与HLA系统的相互作用,以及表观遗传对血型表达的影响。对于公众而言,既要善用A型血的健康管理优势,也要警惕血型决定论的认知陷阱——毕竟,真正定义"贵族"的,从来都不是血液中的抗原,而是灵魂里的品格。