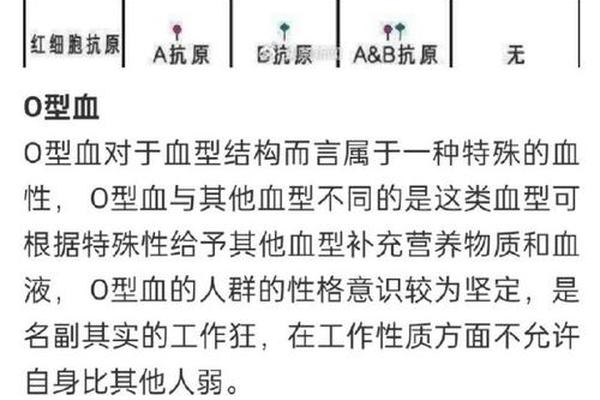

血型作为人类遗传的重要标记,其配对规律既承载着医学价值,也渗透于社会文化中。对于A型血女性而言,了解血型在婚恋适配与亲子关系中的双重意义,既是对生命科学的探索,也是对社会现象的解读。从20世纪初奥地利学者兰德斯泰纳发现ABO血型系统开始,人类逐步揭开血型遗传的奥秘,A型血的基因型(IAIA或IAi)决定了其显性抗原特性。这种生物学特征不仅影响着输血配型,也在文化语境中衍生出“血型性格论”等社会认知,形成了独特的婚恋匹配逻辑。

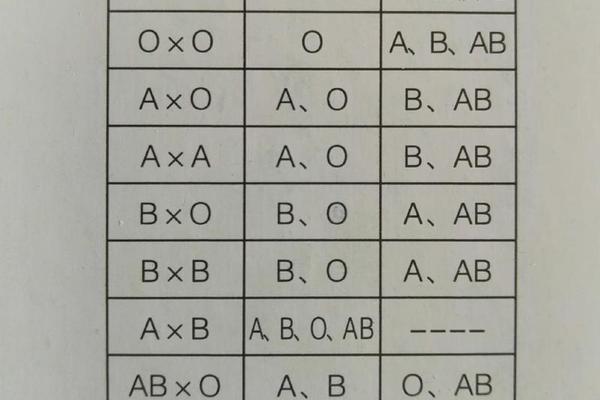

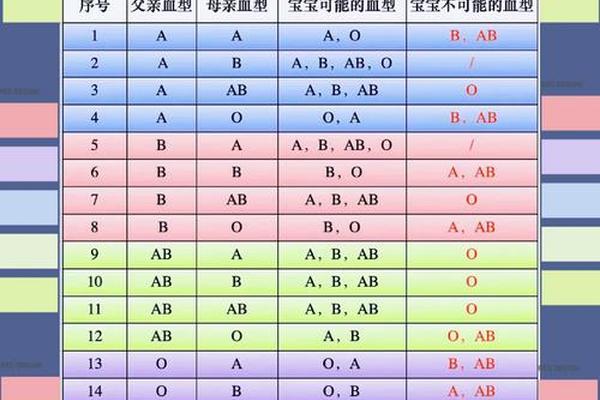

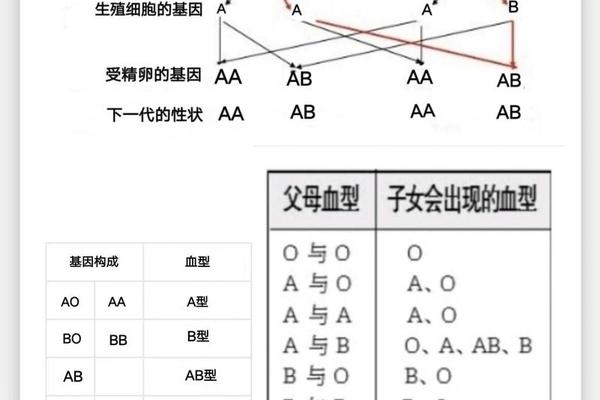

在亲子鉴定领域,血型对照表作为传统遗传学工具,通过排除法为血缘关系提供初步参考。例如A型血母亲与O型血父亲结合时,子女血型只能为A或O型,若出现B或AB型则存在非亲生的可能性。然而现代DNA鉴定技术的出现,揭示了血型系统仅涉及单个基因位点的局限性,其准确率远低于覆盖数十个位点的基因检测。这种科学与文化的交织,构成了A型血女性在婚育决策中需要权衡的双重视角。

二、婚恋适配中的血型组合分析

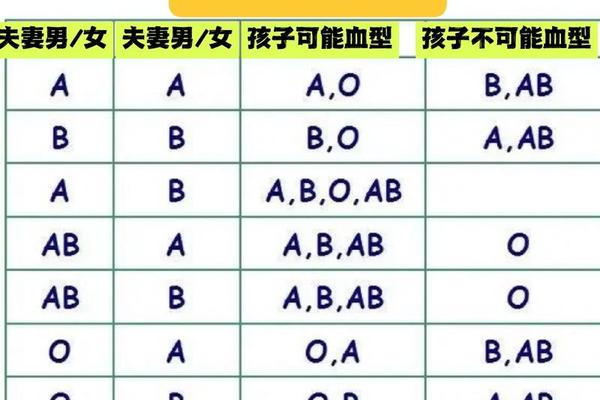

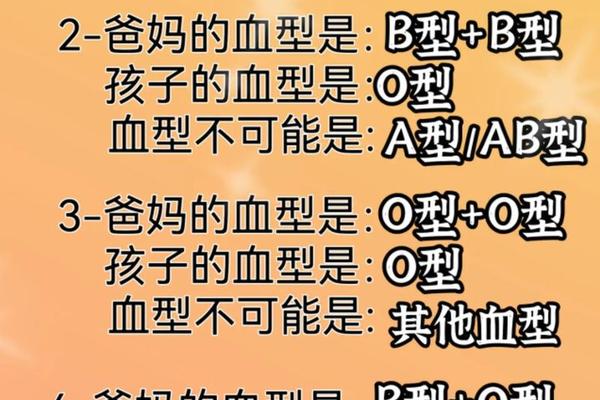

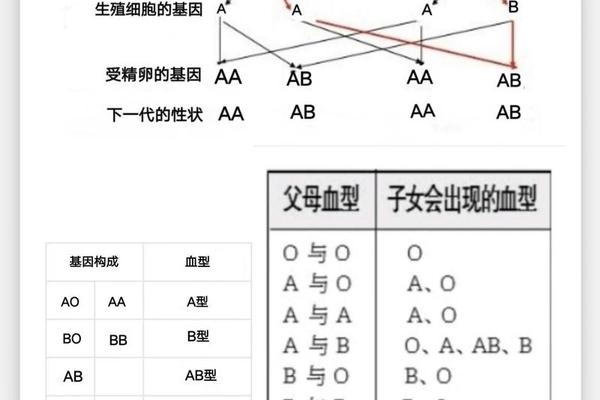

从社会心理学视角观察,A型血女性常被赋予严谨、细腻的性格标签,这种认知影响着血型配对偏好。与同为A型的伴侣结合时,双方相似的秩序感与责任感易形成默契,例如共同打理家庭事务时的高效协同。但基因学显示,A+A组合的子女血型存在25%概率为O型(当父母均为IAi时),这可能引发对传统血型遗传认知的误解。

与AB型男性的配对则呈现互补性特征。AB型携带的IAIB基因使子女血型呈现A(50%)、B(25%)或AB(25%)的多样性。这种组合既满足了A型女性对思维开阔伴侣的需求,又通过血型遗传的显性规律降低了亲子血型冲突风险。值得注意的是,当A型女性选择O型伴侣时,子女将100%携带A或O型血,这种确定性在传统文化中常被视为“血统纯正”的象征。

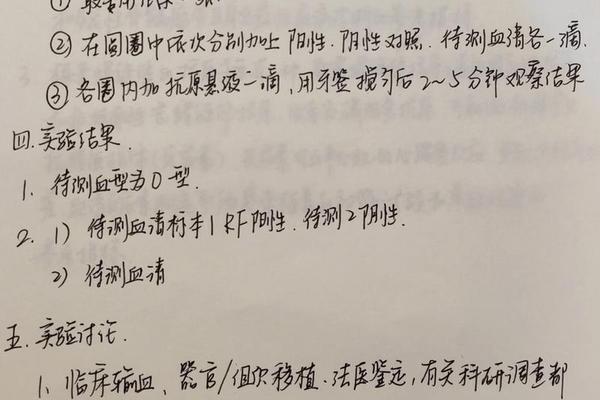

三、亲子鉴定中的血型逻辑验证

血型对照表在排除非亲生关系中具有特殊价值。例如A型母亲与B型父亲组合下,若子女出现O型血(基因型ii),则需警惕基因突变或非亲生可能性,因A(IAi)与B(IBi)结合时,子女O型概率为25%。但需注意罕见情况:当父母携带孟买血型等特殊基因型时,可能打破常规遗传规律,此时需依赖DNA检测确认。

现代DNA鉴定通过STR分型技术,将准确率提升至99.99%以上。其检测周期已缩短至3-7个工作日,样本类型也从血液拓展到口腔黏膜细胞、毛发等,极大降低了检测门槛。这种技术进步反衬出血型对照表的局限性——它仅能作为亲子关系排除的初级工具,例如A型母亲与AB型父亲绝不可能生育O型子女,但符合血型规律者仍需基因检测确认。

四、科学认知与现实应用的平衡

血型配对理论在医学实践中具有明确边界。输血领域严格执行交叉配血原则,例如A型受血者若接受B型血液,会因抗B抗体引发凝集反应。这种严谨性与婚恋中的血型玄学形成对比,后者更多是概率性关联而非因果律。研究发现,血型与性格的相关系数仅为0.12-0.15,远低于遗传学显著性阈值。

对于计划生育的A型女性,建议建立分层认知:将血型对照表作为趣味性参考,而重大决策依托基因检测。例如涉及遗产继承或法律纠纷时,司法亲子鉴定需严格遵循程序:三方现场采样、证件核验、指纹留存等,确保结果的法律效力。同时关注新技术发展,如无创产前亲子鉴定已实现通过孕妇外周血检测胎儿DNA,避免传统羊膜穿刺的风险。

血型配对既是遗传学命题,也是文化镜像。A型血女性在婚育选择中,既要理解IA基因的遗传规律,也应超越血型决定论的局限。亲子鉴定领域的发展揭示:血型对照表的参考价值存在于排除非亲生场景,而DNA技术才是确认血缘关系的金标准。未来研究可深入探索血型基因与其他遗传性状的关联,开发更便捷的即时检测技术,帮助人们在科学理性与文化传统间找到平衡点。对于个体而言,建立基于实证的决策框架,方能在生命传承的奥秘中做出明智选择。