血型作为人类遗传的重要标记之一,在亲子关系鉴定中始终扮演着初步筛查的角色。当孩子为A型血时,其血型遗传既遵循孟德尔定律的普遍性,也可能因基因重组或突变产生特殊案例。本文将以A型血为核心,结合遗传学原理、血型对照表及现代鉴定技术,系统解析其在亲子关系判断中的科学依据与实际应用价值。

一、A血型的遗传规律

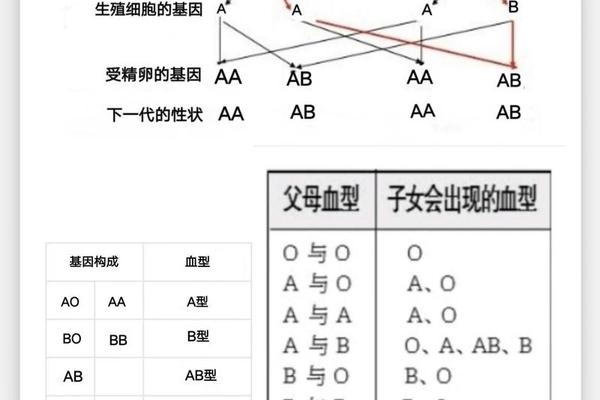

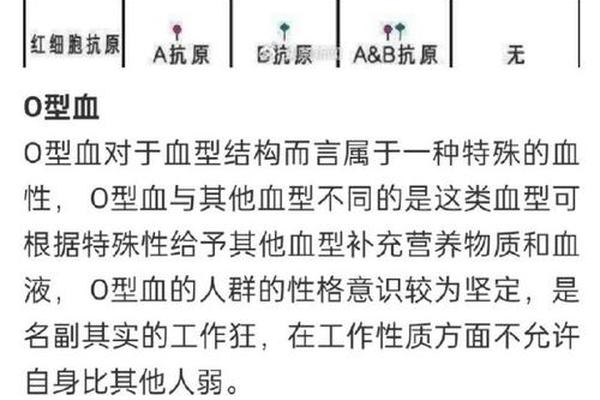

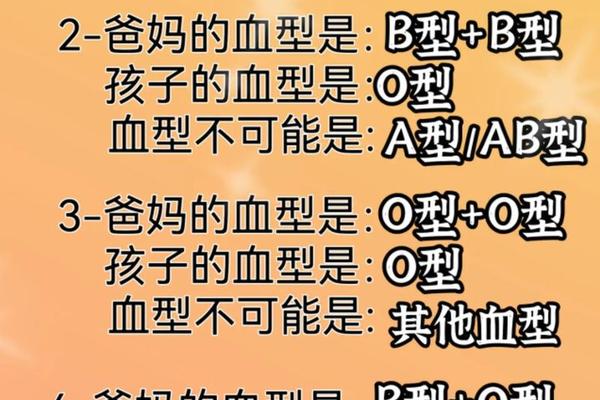

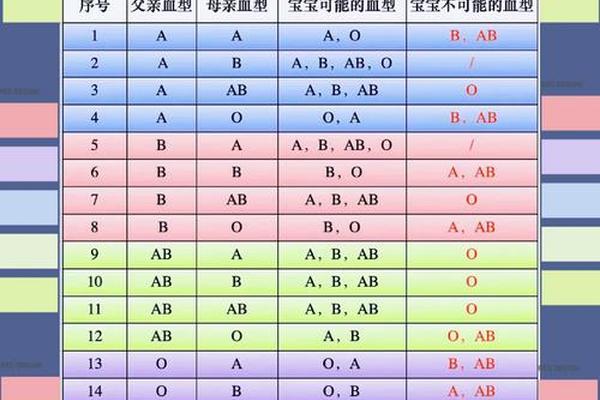

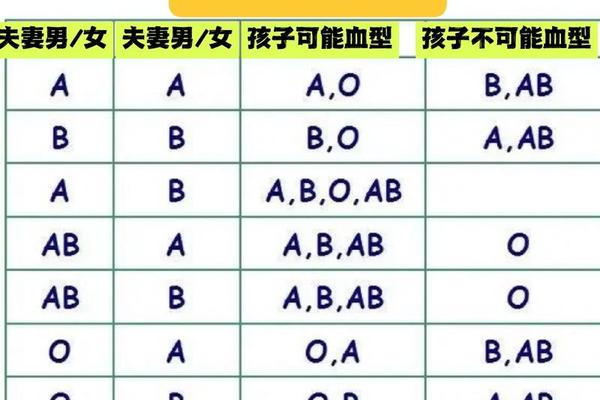

A型血的遗传由显性基因A和隐性基因O共同决定。根据ABO血型系统,A型血的基因型可能是AA(纯合显性)或AO(杂合显性)。当父母双方均携带A基因时,子女的A型血概率显著提升。例如,父母为A型和A型,子女有75%概率为A型(AA或AO),25%为O型(OO);若父母为A型和O型,子女可能为A型(AO)或O型(OO),概率各占50%。

值得注意的是,基因隐性特征可能打破常规认知。如父母为B型和O型,理论上子女应为B型或O型,但若其中一方携带罕见的顺式AB基因(A和B位于同一条染色体),则可能意外生育A型血后代。2018年我国某案例中,AB型父亲因基因突变,将A基因与O基因组合传递给子女,导致血型遗传表型与常规对照表不符。这种基因重组现象提示,血型对照表的“不可能组合”仅能作为排除依据,无法完全确认亲子关系。

二、血型鉴定的应用与局限

血型对照表在亲子鉴定中主要发挥排除作用。例如,父母均为O型血时,子女不可能出现A型血;若父亲为AB型而母亲为O型,子女血型应为A型或B型,出现O型或AB型则直接否定生物学关系。对于A型血子女,若父母一方为AB型,另一方为O型,其血型组合违反遗传规律,可初步怀疑非亲生。

血型鉴定的准确性存在显著局限。ABO系统仅覆盖约95%人群,罕见血型如Rh阴性、孟买型等可能干扰判断。基因显隐性的复杂表达使得相同血型的非血缘个体占比高达30%以上。例如,我国A型血人口占28%,这意味着即便父子血型一致,仍有近三成概率为巧合。临床研究显示,仅依赖血型鉴定的亲子关系误判率可达15%-20%,尤其在基因突变或嵌合体案例中,误差率更高。

三、科学鉴定的必要性

DNA检测通过分析数百个遗传标记,将亲子鉴定的准确率提升至99.99%以上。例如,STR(短串联重复序列)技术可检测个体间基因片段的重复次数差异,即使血型匹配,DNA不匹配仍能明确排除亲子关系。2022年重庆某案件中,尽管父亲与孩子同为A型血,DNA检测仍揭示其无生物学关联,凸显血型鉴定的辅助性。

法律实践中,血型证据的效力已被严格限定。我国《亲子关系诉讼司法解释》明确规定,血型鉴定仅可作为间接证据,需与DNA检测、出生记录等形成证据链。对于争议案件,法院可强制要求当事人配合DNA采样,而拒绝配合者将面临不利推定。这种司法导向表明,科学鉴定已成为解决亲子争议的黄金标准。

四、与社会影响

血型引发的亲子疑虑常伴随家庭信任危机。2019年一项调查显示,34%的亲子鉴定申请源于血型不匹配引发的猜忌。盲目依赖血型对照表可能导致误判,如新生儿暂时性抗原弱表达、输血或移植后的血型改变等生理特例,都可能被误读为非亲生信号。

社会机构需加强遗传学知识普及。医疗机构应在产前检查中详细解读血型遗传规律,避免家庭因认知偏差产生矛盾。亲子鉴定机构应规范流程,如样本采集需双盲操作、报告需经司法认证,以减少技术滥用对家庭关系的冲击。

总结与展望

A型血的遗传规律为亲子鉴定提供初步筛查工具,但其局限性要求必须结合DNA检测等科学手段。未来研究可聚焦两方面:一是开发快速基因测序技术,将血型相关SNP(单核苷酸多态性)检测纳入常规筛查;二是建立血型-基因联合数据库,通过大数据分析罕见遗传案例。对于公众而言,理性看待血型差异、尊重科学鉴定结果,才是维护家庭和谐与社会稳定的基石。