当人们提到“A+血型”,实际上涉及两套独立的血型分类系统:ABO系统和Rh系统。在ABO系统中,A型血的特征是红细胞表面携带A抗原,血浆中存在抗B抗体;而“+”符号代表Rh系统中的D抗原阳性。这种双重标记意味着个体的血型需要同时满足ABO和Rh的相容性原则,任何单方面的不匹配都可能引发致命风险。

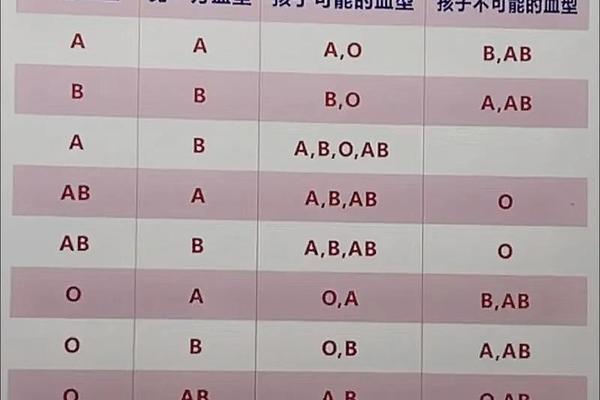

A型血本身并非单一类型,其亚型(如A1、A2、Ax等)的发现揭示了更深层的复杂性。例如,A1型红细胞同时携带A和A1抗原,而A2型仅携带A抗原。这种差异导致A2型血清中可能含有抗A1抗体,使得看似同为A型的个体间输血也可能发生凝集反应。Rh阳性(+)在亚洲人群中占比超过99%,但Rh阴性(-)的“熊猫血”因稀缺性成为临床重点关注对象,其输血策略需严格遵循单向兼容原则。

二、分子机制与抗原表达的奥秘

A型血的抗原本质是由9号染色体上的ABO基因编码的糖基转移酶决定的。A基因通过合成N-乙酰半乳糖胺转移酶,将H抗原转化为A抗原;而亚型的形成源于基因突变导致的酶活性差异。例如,A2亚型因转移酶结构改变,其抗原表达强度仅为A1型的20%-30%,这种分子层面的细微差别可能影响血型检测的准确性。

Rh系统的复杂性更甚,其包含超过50种抗原,其中D抗原的临床意义最为突出。D抗原的缺失(即Rh阴性)会引发免疫系统产生抗D抗体,这解释了为何Rh阴性个体首次输入Rh阳性血时无反应,但二次输血可能发生致命性溶血。近年来基因测序发现,部分Rh阳性个体携带弱D变异体,这种介于阴阳性之间的中间状态对输血安全提出了新挑战。

三、临床实践中的双重考量

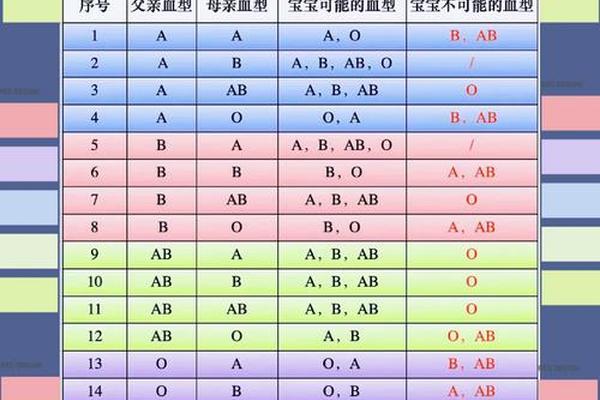

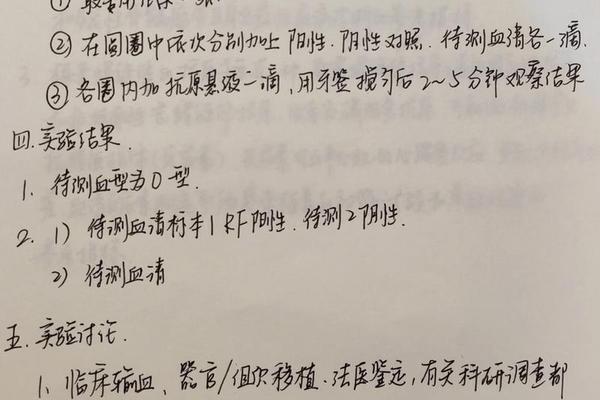

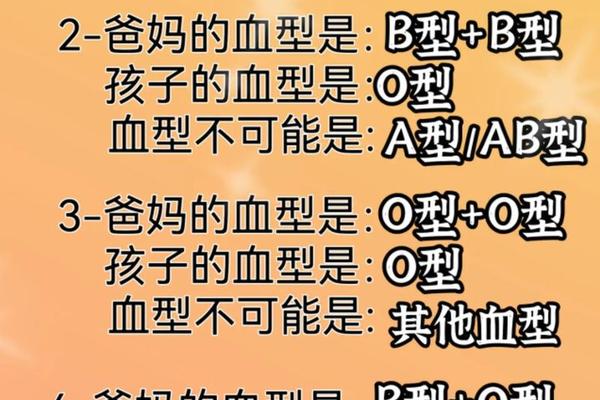

在输血医学中,A+血型的兼容性规则需要立体考量。ABO系统要求同型输血,而Rh系统允许阳性受者接受阴性血液,但反向输血仅在紧急情况下实施。例如,A+患者可接受A+/A-供血,而A-患者理论上仅能接受A-血液,这导致Rh阴性血库常年面临储备压力。亚型的存在进一步增加了配型难度,A2B型因抗原表达微弱,易被误判为B型,需通过补充O型血清检测来避免误诊。

妊娠管理是另一个关键领域。研究显示,A型孕妇发生妊娠期静脉血栓的风险较O型高1.5倍,而AB型孕妇的子痫前期发病率显著上升。这或许与ABO抗原影响凝血因子Ⅷ水平和血管内皮功能相关。对于Rh阴性孕妇,胎儿Rh阳性可能引发母体免疫反应,需通过抗D免疫球蛋白进行预防干预。

四、进化谜题与未来方向

ABO血型的多态性至今仍是进化生物学未解之谜。一种假说认为,不同血型可能提供针对特定病原体的保护——例如,O型对疟疾的抵抗力与A型对霍乱弧菌的易感性形成进化权衡。全基因组关联研究发现,ABO基因座与多种疾病风险相关,包括A型血人群胃癌风险增加20%。

未来的研究需要整合多组学数据,例如通过单细胞测序解析血型抗原在非红细胞组织(如肠道、神经系统)中的功能。基因编辑技术为人工改造血型抗原提供可能,已有研究利用α-半乳糖苷酶将B型血转化为通用O型,这种体外血型改造技术或能缓解血源短缺。建立涵盖稀有亚型的区域性血型数据库,结合人工智能预测输血风险,将成为精准输血医学的发展方向。

A+血型作为ABO与Rh系统交叉的典型代表,其复杂性折射出人类血液系统的精妙设计。从分子层面的抗原表达到临床实践中的输血规则,从进化选择的未解之谜到基因编辑的技术突破,这个看似简单的“A+”标记背后蕴含的生物学意义远超常人想象。随着检测技术从血清学向基因分型演进,我们不仅需要更新血型认知体系,更需建立动态的血型风险管理模型。建议医疗机构强化亚型检测能力,普通民众通过基因检测明确稀有血型身份,而科研界应加强跨学科合作,解密血型在疾病发生中的深层机制,为个性化医疗开辟新路径。