在公众认知中,血型常被赋予超越生物学意义的标签,如性格特质、健康优劣甚至命运关联。关于A型血与O型血能否结合、孰优孰劣的讨论,既涉及遗传学规律,也牵扯到流行病学观察和社会文化认知。本文将从科学视角解析两者的结合可能性,并基于医学研究探讨其健康特性差异。

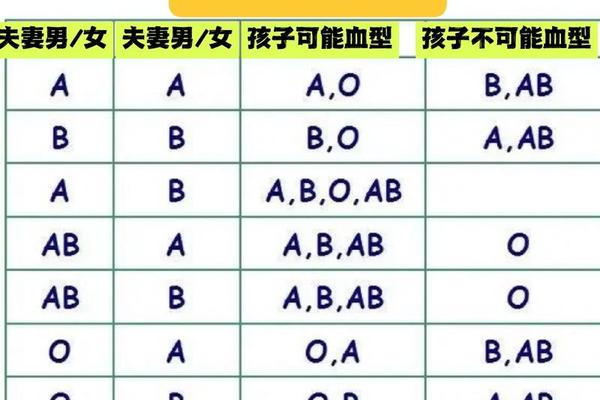

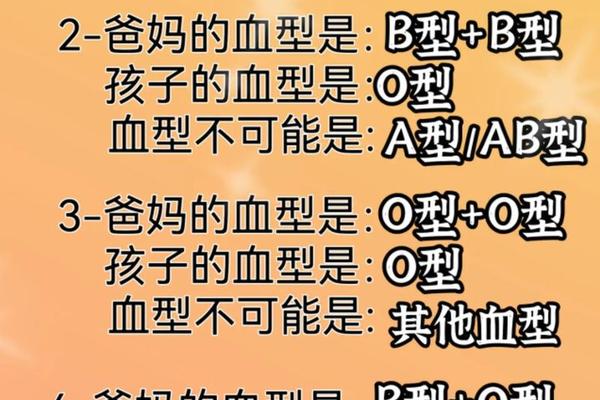

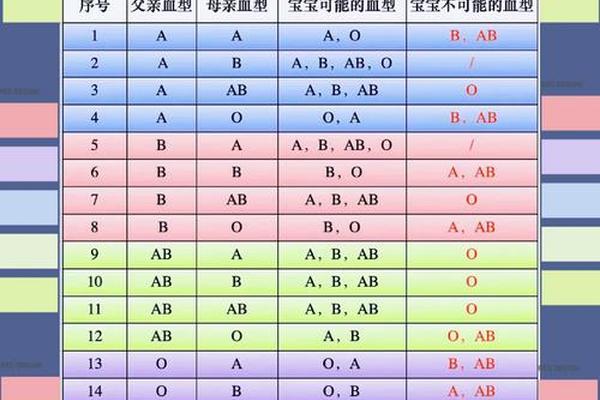

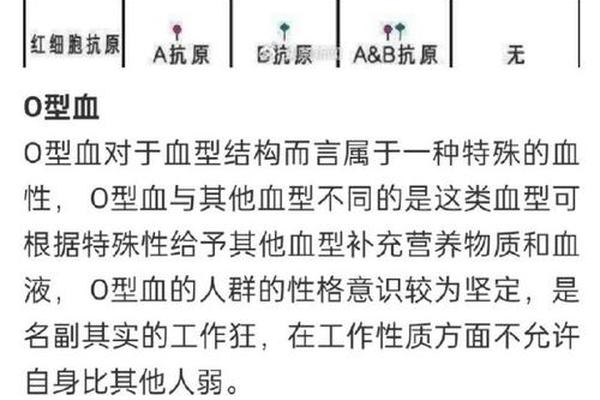

从遗传学角度,A型血与O型血的结合完全可行且符合生物学规律。根据ABO血型系统的基因表达机制,A型血的基因型为AA或AO,O型血则为纯合隐性基因OO。当父母一方为A型、另一方为O型时,子女的基因型只能是AO或OO,表现为A型血或O型血。这种遗传模式已通过大量临床观察和基因测序验证,不存在生物学上的结合禁忌。

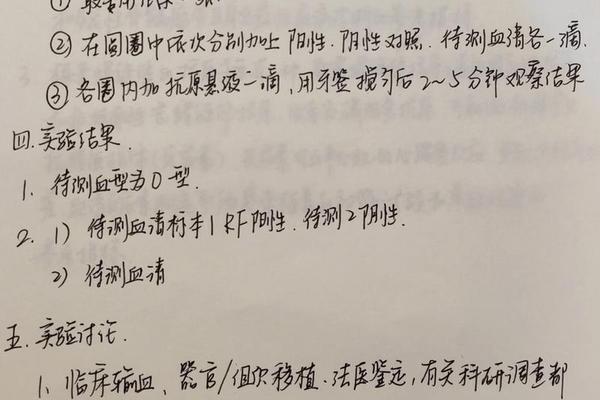

在输血医学领域,两者结合可能引发的新生儿溶血问题值得关注。若母亲为O型血而胎儿为A型,母体血液中的抗A抗体会通过胎盘攻击胎儿红细胞,导致新生儿溶血性疾病。这种免疫反应源于O型血血清中天然存在的抗A抗体与胎儿A抗原的结合。现代医学通过产前抗体筛查和产后蓝光治疗已能有效控制此类风险,因此不能简单定义为“不能结合”。

疾病易感性与免疫功能的差异

近年多项研究揭示了血型与疾病易感性的关联。在传染病领域,O型血展现出显著优势:SARS疫情期间,香港大学研究发现O型血人群感染率比其他血型低56%;霍乱流行期间,O型血患者的存活率也更高,这可能与其红细胞缺乏A/B抗原有关。新冠大流行期间,《新英格兰医学杂志》的基因组研究显示,A型血患者重症风险比O型血高45%,而O型血因携带特定基因位点呈现保护效应。

心血管疾病风险则呈现相反趋势。O型血人群血液黏稠度较低,心梗和中风发病率较A型血低10-15%。而A型血因凝血因子VIII水平较高,需特别注意血栓预防。这种差异可能与A型抗原影响脂蛋白代谢有关,其机制仍在深入研究中。

生理特性与健康管理策略

从消化系统特性观察,A型血人群胃酸分泌量较低,更适合植物性饮食。日本学者发现,A型血携带者消化动物蛋白的效率比O型血低23%,过量摄入红肉可能增加消化道负担。而O型血因胃蛋白酶活性强,对高蛋白食物耐受性更佳,但需警惕胃溃疡风险——其发病率比其他血型高34%。

免疫系统特征方面,O型血天然抗体种类更丰富,对病原体识别能力较强。但这也导致其自体免疫疾病发生率偏高,如类风湿性关节炎发病率比A型血人群高18%。A型血则因免疫应答相对保守,在过敏性疾病和哮喘方面需加强防护。

社会认知与科研新突破

社会文化对血型的解读往往超越科学范畴。日本等国的“血液型性格论”将A型血描述为谨慎保守型,O型血则被赋予乐观果敢特质,这类观点缺乏严谨的心理学证据。但不可否认,文化建构影响着血型的社会认知,甚至波及婚恋选择和职场评价,这种泛化现象需要理性引导。

生物技术突破正在改写血型限制。东南大学团队研发的酶催化技术,可将A型血转化为通用O型血,转化率达99%且耗时仅5分钟。丹麦科学家从肠道菌群中提取的酶组合,更实现了A/B型血向O型的高效转化。这些技术突破不仅缓解血库供需矛盾,也为器官移植开辟了新可能。

血型差异本质上是生物多样性的体现,不存在绝对的优劣之分。A型与O型血的结合遵循遗传规律,其健康风险可通过医学手段防控。两者在疾病谱系的差异提示个性化健康管理的必要性:A型血需侧重心血管防护和压力调节,O型血则应加强免疫平衡和消化系统维护。

未来研究需在三个方向深化:一是血型与表观遗传的交互机制,二是血型转化技术的临床应用安全性,三是血型特异性药物的开发。正如诺贝尔奖得主兰德施泰纳开创血型系统研究的初心,科学探索的终极目标始终是服务于人类健康福祉。个体的健康命运,终究掌握在科学认知与主动管理的手中,而非由血型编码决定。