中国传统文化中,痣相学是面相学的重要分支,其核心在于通过人体痣的位置、形状、颜色等特征,推测个体的命运轨迹与性格特质。古代《麻衣相法》中记载:“痣生奇处,必有异象”,这种观念源于“天人感应”的哲学思想,认为人体与宇宙存在对应关系,痣作为皮肤上的特殊标记,承载着先天命理的信息。现代虽无科学证据直接支持,但痣相学在民间仍具有广泛影响力,其解读体系融合了阴阳五行、中医经络等理论,形成了一套独特的符号系统。

痣相学的判断标准并非孤立存在,而是需要综合考量痣的位置显隐、色泽明暗、形态规则度等多重维度。例如《痣相图解》中强调:“痣之吉凶,首辨方位,次观气色,再察形质”,这种系统性分析方式体现了古人“象数结合”的思维模式。值得注意的是,痣相学中的“吉凶”并非绝对,而是动态变化的——同一位置的痣在不同人生阶段可能呈现迥异的象征意义。

位置显隐:吉凶判断的首要维度

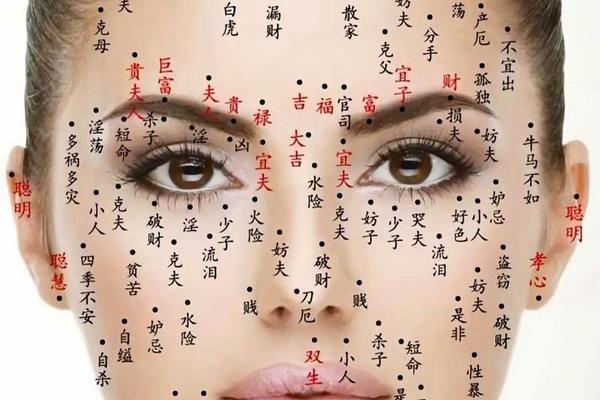

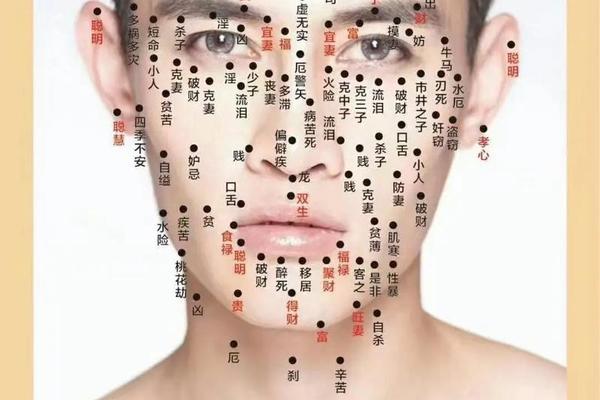

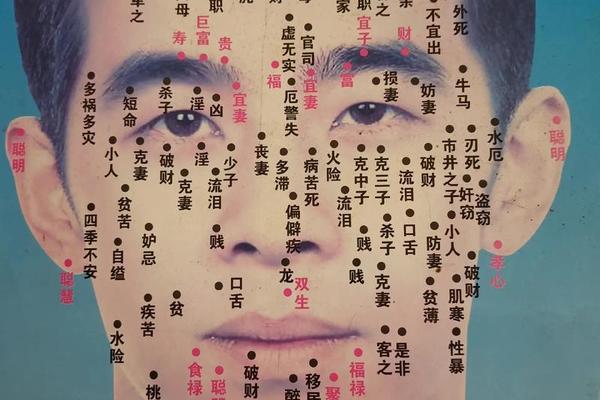

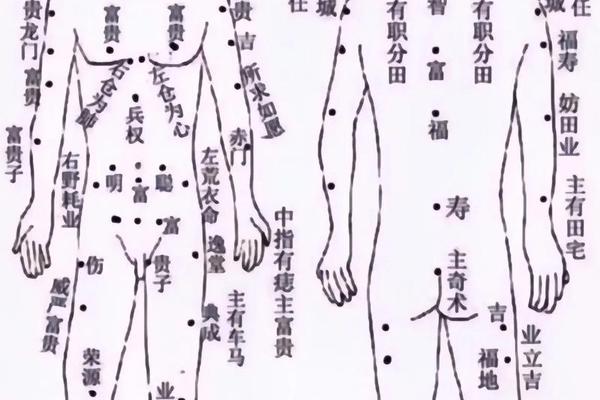

传统痣相学将人体划分为“三停六府”,认为显处的痣多主凶,隐处的痣多主吉。面部、颈部等暴露部位的痣常与外界互动,易受“冲煞”影响,例如网页1指出“脸上之痣鲜有吉相”,眼尾痣象征桃花劫,鼻翼痣暗示破财;而手心、足底等隐蔽部位的痣则被视为“藏福”,如网页58记载“掌心痣主财富,脚底痣主封侯”。这种显隐辩证关系,暗合道家“韬光养晦”的处世哲学。

具体到面部区域,不同位置对应不同人生领域:额顶痣象征早年运势,颧骨痣关联事业成就,唇周痣反映情感模式。以鼻部为例,鼻梁痣主财运亨通,但若色泽晦暗则易因贪欲致祸;鼻头痣若圆润鲜红,反可能预示贵人运。这种细分法则体现了古人“以象类事”的归纳思维,将人体部位与社会功能建立象征性联系。

色泽与形态:能量强弱的直观体现

痣的颜色被视为“气”的外显,网页58提出“红如朱砂主贵,黑若点漆主富,白似润玉主寿”的经典标准。鲜红痣多与积极能量相关,例如耳轮红痣象征才华横溢;暗黑痣常暗示潜在危机,如眼下黑痣可能预示健康隐患。现代医学发现,色素痣的颜色变化确实与黑色素细胞活跃度相关,这与传统“气色论”形成微妙呼应。

形态规则度则反映命运的稳定性。圆润饱满的痣象征能量凝聚,如网页1所述“眉内吉痣需形美”;边缘模糊或毛发丛生的痣则被认为气场紊乱。特殊形态具有特定寓意:星形痣主突变机遇,线形痣暗示波折轨迹。这种形态学分析,与中医“望诊”中的斑痕辨识存在方法论上的相似性。

动态演变:点痣行为的命理争议

民间流行的点痣行为,本质是对命运轨迹的主动干预。网页58警告“点痣易改后天运数”,认为破坏天然痣相可能引发未知变数;而网页82则记载了现代人通过激光点痣试图扭转事业、情感困境的案例。这种矛盾折射出传统文化与现代心理的碰撞——前者强调顺应天命,后者追求主观能动。

值得注意的是,痣相学中存在“凶吉互化”理论:耳后恶痣若伴随红晕,可能转化为贵人运;额角吉痣遭外力损伤,反招灾厄。这种动态平衡观念,与《易经》“穷则变,变则通”的哲学不谋而合,提示命运解读需考虑时空维度。

现代视角:科学理性与文化符号的共融

从医学角度看,痣是黑色素细胞聚集形成的良性肿瘤,其位置、颜色受遗传与紫外线照射影响。科学家发现某些特殊位置的痣确实存在健康预警作用,如手掌交界痣可能恶变,这与传统“凶痣”说产生部分重叠。这种巧合使得痣相学在当代呈现出新的阐释空间。

文化人类学研究显示,痣相学实质是社会心理的投射系统。例如“唇下痣主漂泊”反映农耕文明对定居的重视,“颧骨痣主权威”对应传统社会的权力崇拜。在当代,这种符号体系演变为心理暗示工具,通过痣相解读帮助个体建立自我认知框架。

痣相学作为跨学科研究对象,兼具民俗文化价值与心理学意义。其核心逻辑是通过人体标记构建命运叙事,在不确定性中提供认知锚点。当代研究应注重两方面:一是建立痣相符号的跨文化比较数据库,二是运用脑科学探究“痣相暗示”对行为决策的影响机制。对于公众而言,理性态度在于既承认其文化价值,又不陷入机械宿命论——毕竟,古语有云:“有心无相,相逐心生”,个体的主观能动性始终是塑造命运的关键。