在古老的东方文化中,人体皮肤的每一处细节都被视为命运的密码,而痣相学正是解读这些密码的重要工具。痣相学认为,痣的位置、颜色、形态等特征与个体的性格、运势甚至健康密切相关。这一学说起源于中国古代的相术体系,最早可追溯至春秋战国时期,并在后世逐渐形成了一套系统的理论框架。例如,《扁鹊相法》中已有关于痣相的记载,而明清时期的相书更是将痣的吉凶与人生轨迹紧密关联。

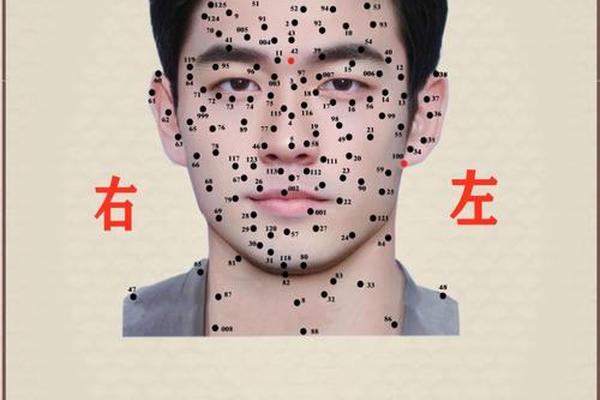

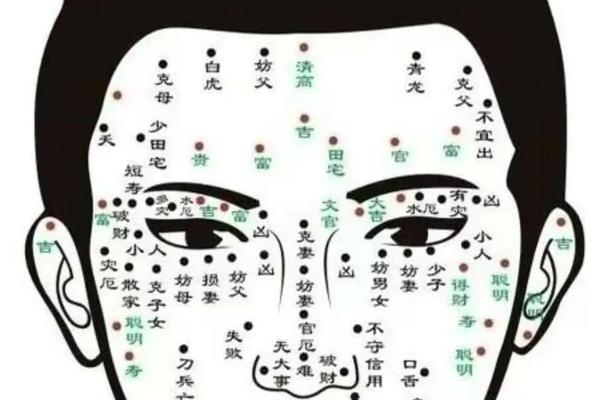

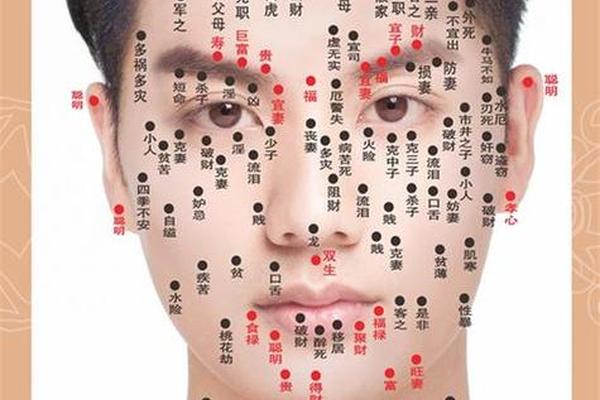

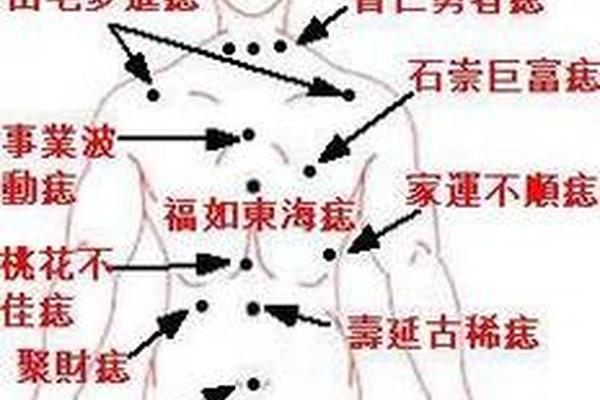

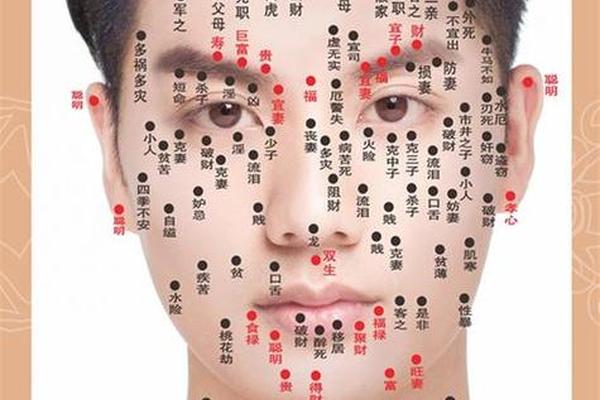

从定义来看,痣相学将痣分为显痣与隐痣:显痣位于面部或身体可见处,多与显性命运相关;隐痣则藏于发际、耳后等隐蔽位置,常被认为具有潜在影响力。例如,额头中央的显痣可能象征事业通达,而耳后的隐痣则可能暗示家庭关系的复杂性。这种分类不仅体现了古人对人体与自然关系的哲学思考,也反映了社会对命运预测的深层需求。

痣的形态与位置分类

痣的形态与位置在相学中被赋予了截然不同的象征意义。传统理论将痣的形状分为圆形、不规则形、凸起或扁平,并认为不同形态对应不同的吉凶。例如,圆润饱满的痣被视为“吉痣”,预示着稳定与福运;边缘模糊的不规则痣则可能暗示命运波折。颜色方面,红色痣常与活力、热情关联,黑色痣则可能象征隐忧或健康隐患。

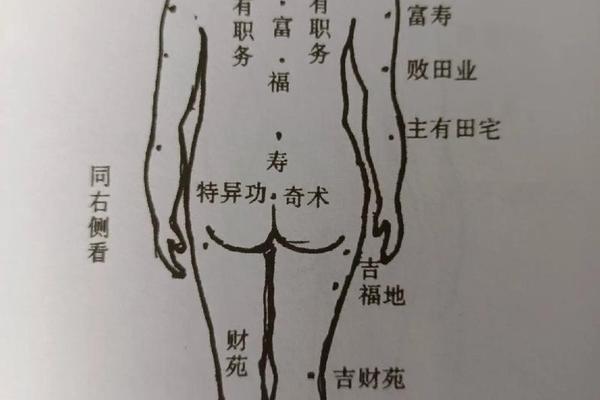

位置的影响更为复杂。以面部为例,眉毛内的痣代表善心与财运,眼尾的痣则与桃花劫相关。例如,网页1提到“眉内痣”者热心公益且财运佳,而“眼尾痣”易陷入情感纠葛。身体其他部位亦有对应解读:手掌的痣象征掌控力,脚底的痣代表踏实勤勉。这种分类体系不仅基于直观观察,还融合了中医理论中气血运行的逻辑,如鼻头痣关联脾胃健康,耳后痣反映肾脏功能。

痣相学的科学解释与争议

尽管痣相学缺乏现代科学直接支持,但其部分观点与医学存在交叉。中医理论认为,痣的形成与体内气血瘀滞有关,特定位置的痣可能提示脏腑功能异常。例如,鼻梁痣可能与肝胆代谢问题相关,而法令纹处的痣或反映肺部健康状态。现代医学亦证实,某些痣的异常变化(如快速增大、颜色不均)确实需要警惕皮肤病变。

痣相学的争议性不容忽视。反对者指出,其逻辑多依赖经验归纳而非实证,例如“额头七痣主大贵”等说法缺乏统计学依据。文化差异导致解读标准不一:西方占星学中的“美人痣”被视为魅力象征,而在东方可能被赋予“克夫”含义。这种矛盾揭示了痣相学作为文化符号的局限性,其价值更多在于心理暗示而非命运预言。

痣相学的现代应用与反思

在当代社会,痣相学的实践并未消亡,反而衍生出新的应用场景。例如,部分企业招聘时参考应聘者的“领导痣”(如天庭饱满处的痣)判断管理潜力;婚恋咨询中亦有人通过“夫妻宫”痣相分析情感稳定性。这种应用虽带有玄学色彩,却反映了人们对不确定性的焦虑与掌控欲。

从批判性视角看,痣相学的核心问题在于将复杂命运简化为单一符号。人的性格与际遇受遗传、环境、教育等多重因素影响,仅凭一颗痣难以涵盖全部变量。例如,网页62强调“努力和心态才是人生指南”,而网页37则呼吁结合科学检查与自我提升。未来研究或可探索大数据模型,分析痣相特征与行为数据的相关性,从而在传统文化与现代科学间架设桥梁。

痣相学作为一门古老的命理学科,通过痣的形态与位置构建了一套独特的命运叙事体系。其核心价值在于提供心理慰藉与文化认同,而非绝对预言。从科学角度看,痣的健康警示功能值得关注,但过度依赖其象征意义可能导致认知偏差。

未来研究可朝两个方向深入:一是结合医学与人类学,验证痣相学中隐含的健康信号;二是通过社会学调查,分析痣相观念如何影响个体行为选择。唯有在尊重传统智慧的同时保持理性思辨,才能让这颗小小的皮肤印记,真正成为理解自我与命运的一扇窗口。