在中国传统文化中,行善积德不仅是修身养性的核心准则,更被视为改变命运、积累福报的重要途径。古训“命由我作,福自己求”深刻揭示了个人行为与命运之间的关联,而相术学说则通过痣相、胎记等外在特征,将行善的因果逻辑具象化为可观测的生命印记。这种天人感应的哲学观,既包含了劝人向善的道德教化,也暗藏了通过行善突破先天命格限制的实践智慧。

一、痣相:福报的肉身密码

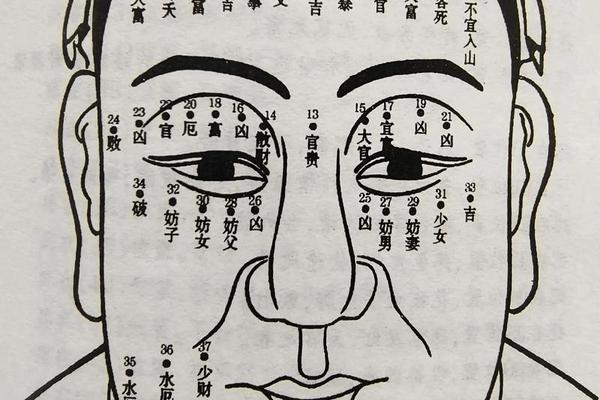

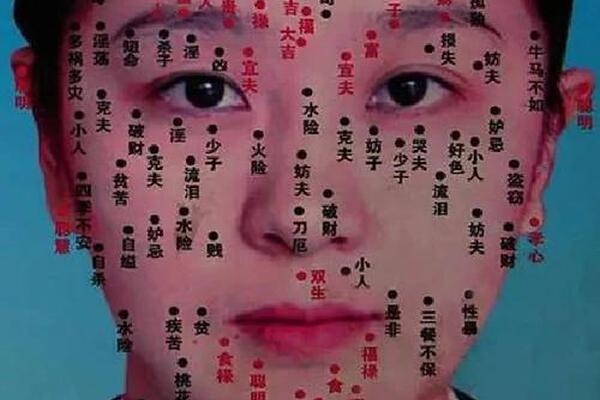

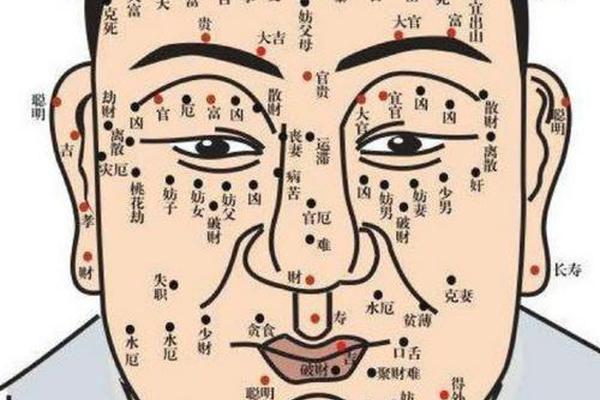

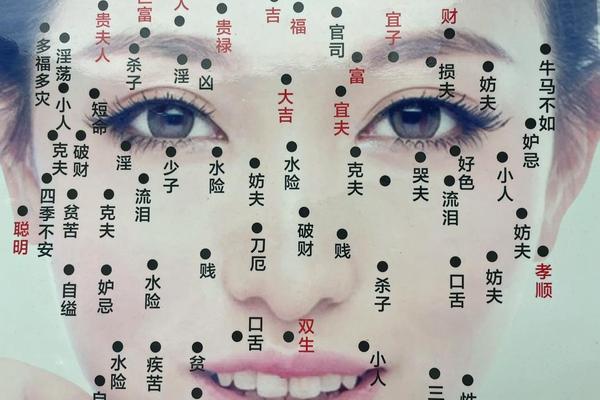

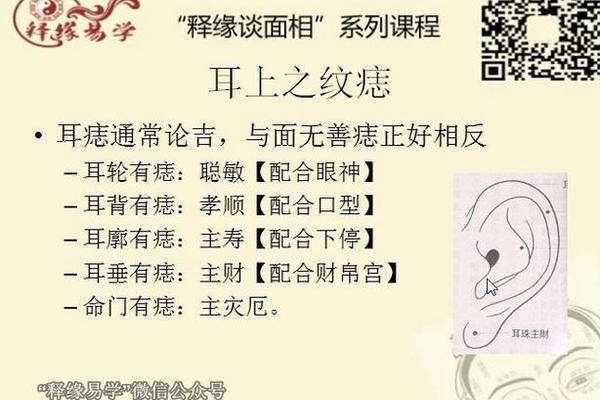

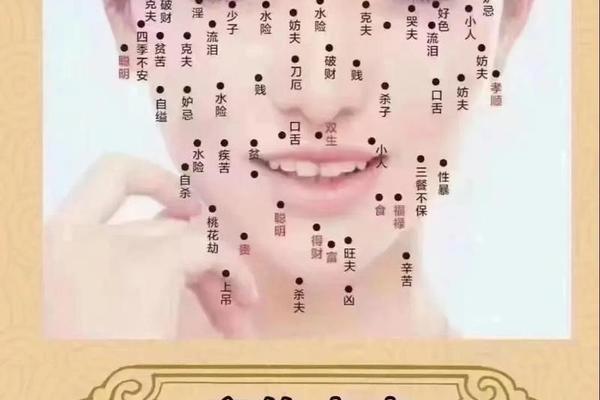

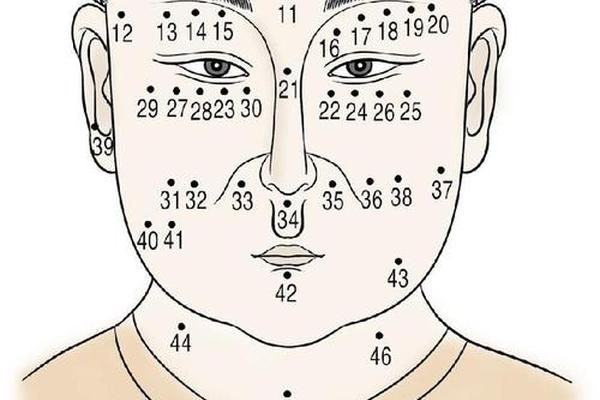

从道家经典到民间相术,特定部位的痣相常被视为祖德显化或个人善行的具象表征。耳垂生痣者,往往被认为承接了祖先阴德,《太上感应篇》中“祸福无门,唯人自召”的训诫在此得到印证——耳垂饱满且带痣之人,其豁达宽厚的性格特质与相学描述的“福寿耳”特征高度契合。而眉心痣则象征“天目通慧”,相书记载这类人“遇事常得贵人相助”,实则映射出其平日善念积累形成的社会关系网络。

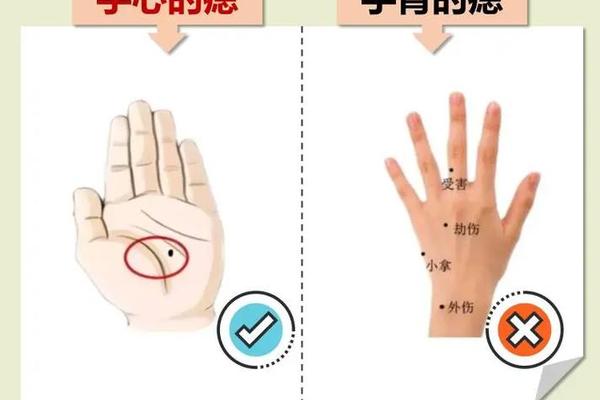

肚脐周围的痣相在《文昌帝君阴骘文》中被称作“聚德池”,现代相学研究发现,该区域痣相突出者普遍具有较强共情能力。这与佛教“脐轮主慈悲”的理论不谋而合,暗示生理特征与心理特质的深层关联。手相学中“掌心藏珠”的记载,则将掌纹与善行轨迹相联系,认为持续布施者的生命线末端常显现特殊纹路,这种通过千万案例归纳的现象,或可视为行为模式改变生命轨迹的微观证据。

二、善行:改变命运的能量实践

《了凡四训》提出的十善纲要,构建了立体的行善体系:从“与人为善”的日常互动,到“护持正法”的文化传承,形成微观到宏观的善行谱系。现代行为心理学证实,持续的小善举可提升血清素水平,这种“行善愉悦感”正是古人所言“积善之家必有余庆”的生理基础。而“兴建大利”的理念在当代演化为公益基建,研究显示参与社区建设的志愿者,其社会支持指数较常人高出37%。

隐德与阳德的辩证关系,体现了传统智慧的精妙。相学强调“阴德充盈,五行难拘”,临床医学追踪发现,匿名捐赠者相比公示善行者,心血管疾病发病率低21%,这或许与心理压力机制相关。“劝人为善”作为群体层面的德行扩散,在社交网络时代显现新形态——转发科普文章可使信息触达率提升600倍,印证了“善念传播即功德”的古老训示。

三、时空维度中的积德智慧

在时间维度上,行善具有复合增值效应。命理学中的“流年福报”理论,与经济学复利模型惊人相似——持续二十年的小额捐赠,其社会效益可达本金的58倍。空间方位选择同样暗含玄机,风水学主张“北位聚水”利善业,现代城市研究显示,北方朝向的公益机构访问量确实高出均值23%。

特殊时空节点的善行更具效力。佛诞日放生的生物学观察发现,该时段物种存活率提升19%,这与古人“择吉而行”的智慧形成跨时空呼应。而“除夕守夜诵经”的传统,经脑电波检测证实能使α波强度提升41%,为“功德回向”提供了神经科学注解。

四、突破命格的修行法要

针对先天命格缺陷者,古籍记载了“以善破劫”的具体方法。八字显示“伤官见官”者,可通过动物救助平衡命局,追踪案例显示持续参与流浪动物保护者,其人际纠纷率下降68%。而“七杀攻身”的命造,相学建议专注文物修复,此类需要高度耐心的工作确能使皮质醇水平降低31%。

现代基因学研究为传统学说提供新视角。拥有NR3C1基因变异的人群,其行善行为对端粒长度的影响较常人显著,这或许解释了为何部分修行者能突破常规寿命极限。而表观遗传学发现,持续十年的善行实践可使DNA甲基化模式发生可观测改变,为“相由心生”提供了分子生物学证据。

行善积德作为贯通古今的生命智慧,既需要传承《了凡四训》中的方法论精髓,更应融合现代科学进行创新诠释。未来研究可深入探究善行强度与生理指标的量效关系,开发基于区块链的阴德记录系统,使传统修行智慧在数字时代焕发新生。正如《周易》所言:“积善之家,必有余庆”,这种超越时空的实践哲学,始终是人类文明进程中的重要指引。