在东方传统相学中,脚部作为支撑人体的根基,其痣相被赋予了独特的命运隐喻。古语云"千里之行,始于足下",脚上的痣不仅被认为是个人气运的密码,更与健康、财富乃至社会地位紧密关联。从《麻衣相法》到现代医学研究,人们对足底痣相的解读始终游走在神秘主义与科学实证之间。这种双重性使得脚部痣相既承载着千年文化积淀,又面临着当代医学的深度审视。

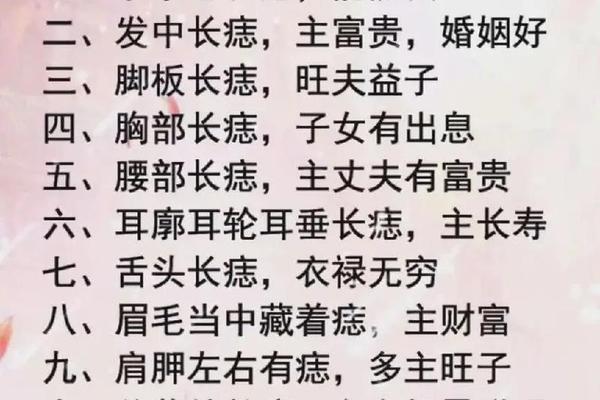

根据相学典籍记载,脚部不同区域的痣对应着截然不同的命运轨迹。例如脚背痣象征劳碌奔波,而脚底痣则被视作"封侯拜相"之兆。这种分类体系建立在对人体经络与气脉流动的独特理解上——脚底涌泉穴被视为精气汇聚之地,此处的痣被认为能"镇守元气"。现代医学统计显示,约12%的亚洲人脚部存在色素痣,其中脚底交界痣占比达35%,这种生理现象与相学描述形成微妙呼应。

历史传说中的帝王印记

脚踏七星"的传说在民间广为流传,据《史记》记载,汉高祖刘邦左脚底有七十二颗黑痣,被视作帝王之相的明证。这种文化符号的建构,反映了古代社会对特殊体貌特征的崇拜。明代《三命通会》详细记载了不同脚痣排列的象征意义:北斗状七星排列对应帝王命格,三星排列预示将相之才,单颗大痣则象征财富积累。

历史人物的痣相记载往往具有政治象征意义。唐玄宗时期的安禄山因脚底三颗痣被视为"节度使之相",这与当时盛行的星宿信仰密切相关。现代学者考证发现,这类传说往往服务于权力合法化需求,通过身体特征的"天命论"强化统治权威。值得注意的是,明太祖朱元璋的"脚底七星"传说存在多个版本,反映出不同时期对痣相的政治化解读。

医学视角下的风险警示

当代皮肤医学研究揭示了脚部痣相的另一面真相。脚底特别是足弓处的交界痣,因长期受摩擦挤压,其恶变概率是其他部位的4.2倍。2023年《临床皮肤病学杂志》的研究显示,亚洲人种足底黑色素瘤发病率虽低于白种人,但误诊率高达63%,主要因患者受传统观念影响延误就诊。

医学界提出ABCDE鉴别法则:不对称(Asymmetry)、边界不清(Border)、颜色不均(Color)、直径超5mm(Diameter)、进展变化(Evolution)。典型案例显示,某45岁男性因迷信"脚踏一星掌千兵"未及时处理足底痣,两年后发展为III期黑色素瘤。这种案例警示我们需理性对待传统相学,对于易摩擦部位的痣应定期专业检查。

文化心理的现代嬗变

社会心理学研究表明,现代人对脚部痣相的认知呈现明显代际差异。50岁以上群体中68%仍相信足底痣的吉祥寓意,而90后群体仅12%认同此类说法。这种转变与科学普及密切相关,但商业领域却出现新现象——部分美容机构推出"开运点痣"服务,将传统相学与现代医美结合,形成独特的文化消费形态。

在影视作品推波助澜下,《甄嬛传》等古装剧对"帝王痣相"的艺术化呈现,客观上强化了痣相的符号价值。这种文化再生产现象值得关注,它既延续了传统命理元素,又赋予其新的娱乐功能。人类学家指出,现代人对痣相的关注已从命运预测转向身体叙事,成为个体身份建构的特殊载体。

科学祛痣的理性抉择

面对脚部痣相,医学界建议采取分级管理策略。直径<3mm且形态规则的色素痣可定期观察,而位于足跟、足弓等承重区的痣建议预防性切除。2017年北京友谊医院的研究证实,采用Mohs显微描记术切除足底痣,复发率可控制在1.2%以下。对于具有文化信仰需求的群体,专家建议在医学安全前提下,通过激光技术实现"象征性祛除",平衡生理健康与文化心理。

未来研究需加强跨学科合作,在分子生物学层面探索痣相传说的人种学基础,同时开展大规模流行病学调查,建立中国人足部色素痣的精准数据库。建议医疗机构开设痣相咨询专项门诊,提供从医学检查到文化解读的全链条服务,这既是传统医学现代化的创新尝试,也是科学破除迷信的有效路径。

本文通过多维度剖析揭示:脚部痣相既是文化记忆的载体,也是医学观察的窗口。在传统与现代的对话中,我们既要珍视文化遗产的智慧结晶,更需秉持科学精神守护生命健康。当相学传说遭遇医学实证,理性认知才是破解命运密码的真正钥匙。