在中国传统相术文化中,痣相与面相常被相提并论,二者共同构成解读命运与性格的符号体系。痣相与面相在理论依据、分析维度及文化内涵上存在显著差异。痣相聚焦于皮肤表面特定色素点的吉凶象征,而面相则通过五官、骨骼、气色等整体特征推断人生轨迹。本文将从理论基础、观察对象、吉凶判断标准、应用范围及科学视角五个维度,系统解析两者的区别与关联。

一、理论基础的差异

面相学的核心在于“天人合一”的整体观,认为面部结构与天地规律相通,通过五官比例、骨骼形态等综合特征揭示个体的性格与命运。例如,《神相全编》提出“三停六府”理论,将面部划分为上中下三庭,分别对应早年、中年、晚年运势。而痣相则基于“局部显象”理论,认为痣是命运信息的“密码点”,其位置、颜色、形态单独承载吉凶寓意。如《面相痣图解》强调,痣的吉凶需结合“黑如漆、赤如泉、白如玉”的色泽标准判断。

从哲学渊源看,面相学可追溯至《礼记》对神态与品行的关联描述,注重动态气质分析;痣相则脱胎于古代星象学,将痣视为星宿投射的“标记”,如额头中央痣对应紫微星,象征权贵。这种差异使面相更强调系统性,而痣相更具象化与符号化。

二、观察对象的不同

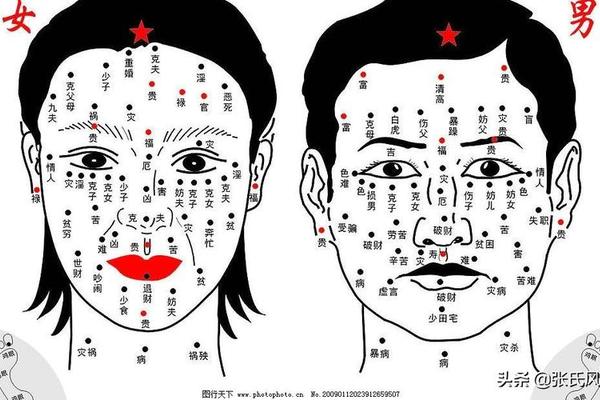

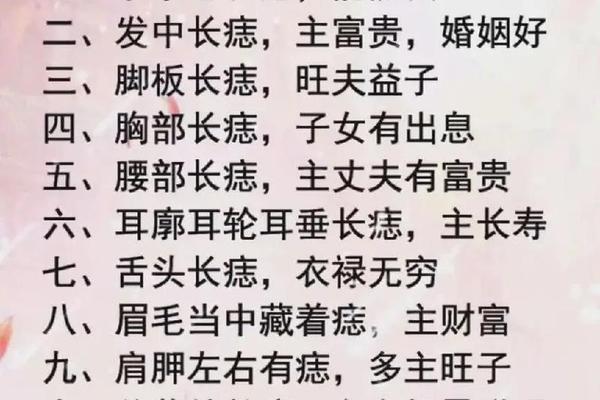

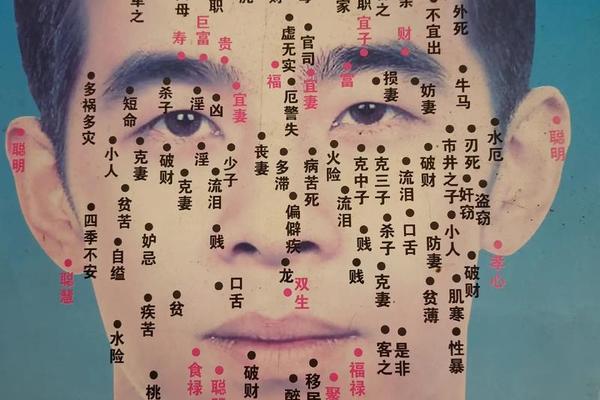

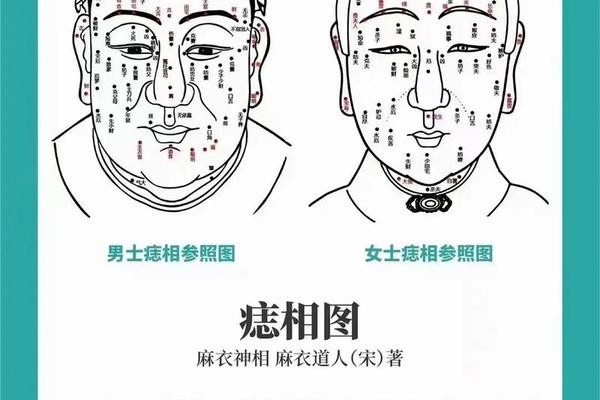

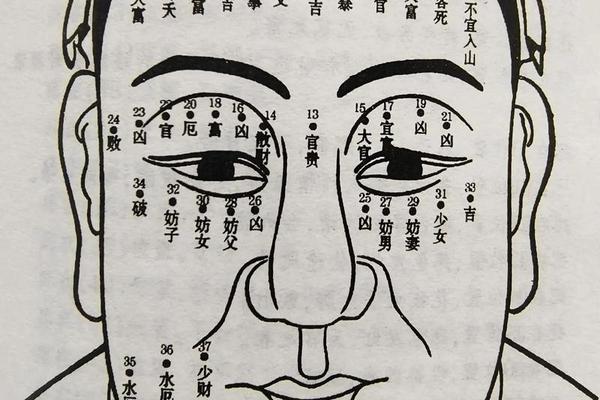

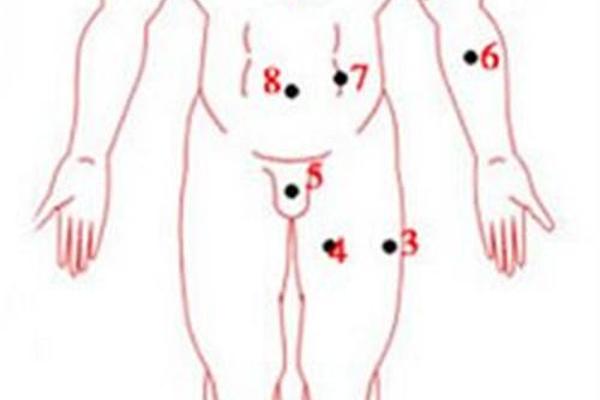

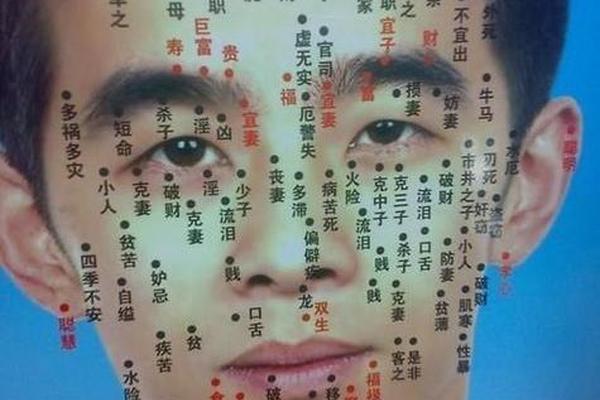

面相学的分析对象涵盖五官、骨骼、肌肉动态等复合要素。例如,眼睛体现思维深度,鼻梁象征财富积累能力,下巴关联晚年运势。相书《麻衣神相》甚至细化到“鱼尾纹多者劳碌,法令纹深者掌权”等动态特征。相比之下,痣相仅关注痣本身的物理属性:位置决定吉凶类型(如眼尾痣主桃花,鼻头痣主财运),形态与颜色判定吉凶程度(凸起红痣为吉,扁平黑痣多凶)。

这种差异在诊断方法上尤为明显。面相师需综合观察面部十二宫与气色变化,而痣相师则依赖《痣位图》对照特定点位。例如,女性右眉痣主旺夫,属于面相中“眉相”的子类;而同一位置的痣若色泽晦暗,则被痣相单独解读为“兄弟缘薄”。

三、吉凶判断的维度

面相的吉凶判断具有动态性与相对性。如曾国藩提出“气色定运”,认为面色红润时运势升腾,印堂发黑则灾祸将至。而痣相的吉凶判定更为静态,主要依据古籍分类。例如,嘴唇上方红痣象征“食禄丰盈”,但若同一位置出现灰黑色痣,则被归为“口舌是非”。这种差异源于两者对“变易性”的理解:面相承认命运可通过修身改运转变,痣相则认为痣是先天命定的烙印。

现代研究进一步揭示了两者的科学边界。医学指出,痣的形成与黑色素细胞聚集相关,部分痣可能恶变为黑色素瘤,这与传统痣相的“凶兆”存在偶然重合。而面相学中的“三角眼者性狡”等论断,则被心理学实验证伪——面部表情对性格判断的影响远超静态特征。

四、应用场景的分野

在传统社会实践中,面相多用于职业选择与人际交往指导。例如颧骨高者被认为适合领导岗位,耳垂厚者象征福泽深厚。而痣相更多服务于婚恋匹配与健康预警,如眼下痣被解读为“夫妻离散”征兆,鼻侧痣提示消化系统隐患。这种功能分化使面相更具普适性,痣相则偏向个性化咨询。

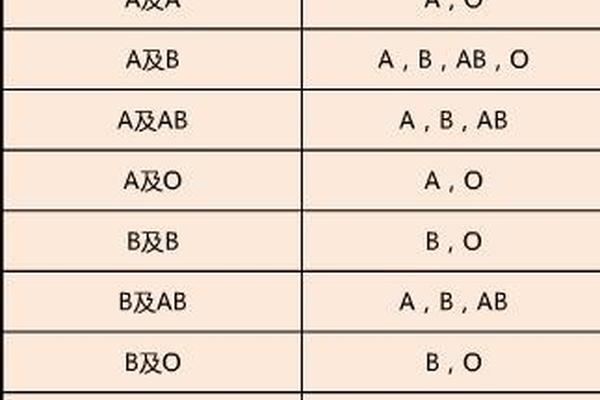

文化演变亦强化了差异。日本近代将面相学融入企业管理,形成“骨相面试法”;而东南亚华人社群仍保留“点痣改运”习俗,反映痣相在民间信仰中的生命力。值得注意的是,两者在当代出现融合趋势,例如AI面相软件同时分析五官比例与痣位数据。

五、科学视角的再审视

从医学角度看,痣相的部分观察与现代皮肤病学存在交集。例如,边缘模糊的痣可能提示癌变风险,这与痣相中“型不良则运衰”的说法形成微妙呼应。大多数吉凶论断缺乏生物学依据,如“头顶痣逢凶化吉”实为概率巧合。面相学则面临更大争议:脑科学证实,长期表情习惯会重塑面部肌肉走向,形成所谓“苦相”或“福相”,这与“相由心生”的古老智慧部分契合。

在学术领域,人类学家提出“文化编码”理论,认为痣相与面相是集体认知的投射工具。例如,鼻梁痣象征财富的现象,与中国农耕社会“丰鼻代表仓储充实”的隐喻相关。这种符号化解读,使传统相术成为研究古代社会心理的独特切口。

痣相与面相的本质区别,在于局部符号与整体系统的认知差异。面相学构建了“面部-命运”的全息映射模型,痣相则提炼出“点位-事件”的因果链。尽管两者均缺乏现代科学严谨验证,但其文化价值不容忽视:它们反映了先民对生命规律的形象化探索,并为社会行为提供了约束(如“恶痣”警示人需修身向善)。

未来研究可侧重两方面:一是借助大数据技术验证痣位、面型与人生际遇的统计学关联;二是从神经生物学角度,探究“以貌取人”的心理机制。建议公众以文化遗产视角理性看待相术,在尊重传统智慧的警惕商业化的迷信误导。毕竟,无论是痣相的“天命论”,还是面相的“气色说”,最终仍需让位于“人定胜天”的积极生命观。