在中国传统文化中,人们常通过观察面部与身体的痣相或五官特征来推测命运吉凶。痣相学聚焦于痣的形态、位置与色彩,而面相学则通过整体五官的协调性分析性格与运势。这两种学说在民间流传千年,既承载着古人对命运的探索,也饱受科学性与实用性的争议。本文将从历史渊源、理论体系、科学视角及心理效应等多维度展开探讨,并结合具体案例解析两者的可信度与局限性。

历史渊源对比

痣相学的起源与演变

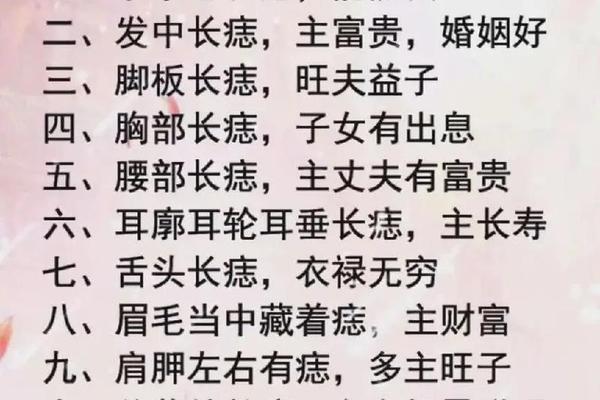

痣相学的历史可追溯至中国古代医术与命理学,如《黄帝内经》中便记载了痣与健康、运势的关联。古人认为痣是“天命”的标记,不同部位的痣对应不同的命运轨迹。例如,额头痣象征智慧,耳垂痣代表长寿。随着时间推移,痣相学逐渐与风水、八字等学说融合,形成了一套以痣的“显隐”和“吉凶”为核心的体系。显痣(可见部位)多凶,隐痣(隐蔽部位)多吉,这一分类体现了古人对“藏”与“露”的哲学思考。

面相学的文化根基

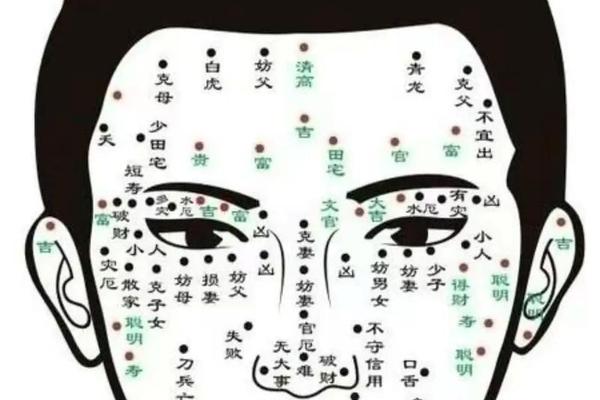

面相学的发展则更早,春秋战国时期已形成系统理论,强调五官与命运的整体关联。例如,“富看鼻,贵看眼”的俗语认为鼻型象征财富积累能力,眼神反映智慧与领导力。相术中还将面部划分为十二宫,如印堂关联事业,颧骨对应权势,这种分区的精细程度远超痣相学。两者虽同属相术,但面相学更注重宏观协调,痣相学则聚焦局部细节。

理论体系差异

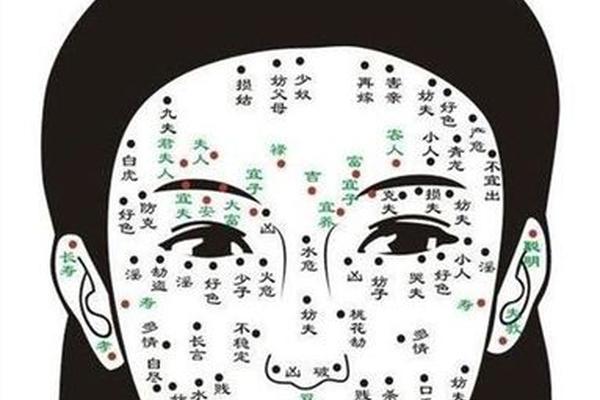

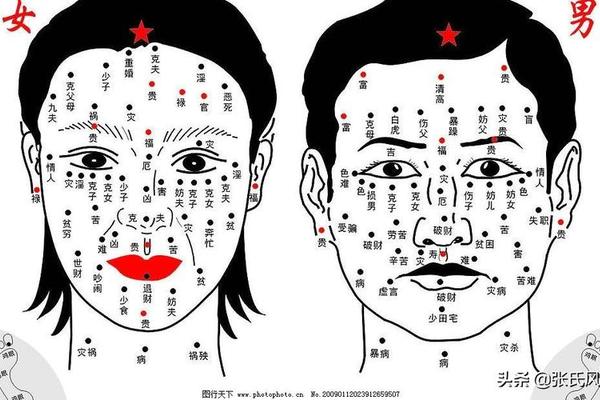

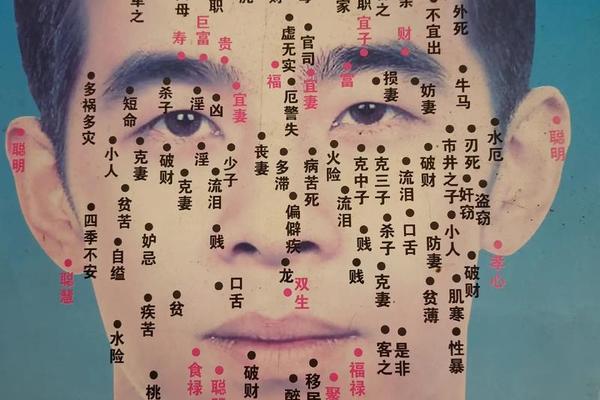

痣相学的分类与象征

痣相学将痣分为善痣与恶痣:善痣需满足“凸、亮、黑、正、毛”等特征,如耳轮上的痣主富贵,眉中痣象征智慧;恶痣则表现为色泽暗淡、形状怪异,如鼻翼痣预示破财,眼尾痣暗示桃花劫。痣的颜色也被赋予特殊含义,红痣主吉,黑痣多凶,茶褐色痣则可能关联健康风险。这些分类虽看似系统,但缺乏统一标准,不同文献对同一位置痣的解释常存在矛盾。

面相学的整体观

面相学强调五官的协同作用,例如“三庭五眼”的平衡感决定福禄,鼻梁高挺者被认为更具决策力,而眼神涣散者则易遇挫折。与痣相的局部解读不同,面相学更关注气质与神态的综合性分析。例如,印堂宽阔者被认为心胸豁达,嘴角下垂者则象征晚年孤苦。这种整体性视角使其在民间更具说服力,但也因主观性强而难以验证。

科学视角审视

生物学对痣相学的否定

现代医学研究表明,痣的形成主要与基因、紫外线暴露及激素水平有关,其位置和颜色并无神秘学意义。例如,不规则的黑痣可能是黑色素瘤的前兆,需及时就医,而非依赖“吉凶”判断。科学界普遍认为,痣相学将痣与命运关联的说法缺乏实证依据,更多是文化习俗的延续。

面相学的认知偏差

面相学同样面临科学质疑。心理学研究指出,人们常通过“面孔刻板印象”形成主观判断,例如认为宽额头者聪明、圆脸者亲和,这种认知偏差可能导致“自我实现预言”。尽管面相学被部分企业用于招聘筛选,但其预测效度从未通过严谨实验验证。科学界更倾向于将面相学视为社会心理学现象,而非客观规律。

心理效应解析

自我暗示与行为引导

无论是痣相还是面相,其影响力常源于心理暗示。例如,被告知额头痣象征智慧的人可能更自信,从而主动争取机会;而相信嘴角痣招口舌者则可能因过度敏感引发人际矛盾。这种暗示效应在心理学中被称为“皮格马利翁效应”,即期待影响行为并改变结果。

文化认同与情感需求

在不确定性高的社会中,人们倾向于通过传统学说寻求安全感。例如,孕妇参考痣相判断胎儿性别,求职者依据面相调整面试表情。此类行为并非源于迷信,而是情感慰藉与风险规避的心理策略。痣相与面相作为文化符号,满足了人类对“可控感”的深层需求。

实用案例比较

痣相图解的矛盾性

以耳部痣为例,网页1认为耳轮痣主富,耳垂痣主寿;而网页13提出耳后痣象征“冒犯双亲”,同一位置因文献差异出现吉凶两极。再如嘴唇痣,有文献称上唇痣“重感情”,下唇痣“贪美食”,另一文献却将下唇痣归为“意志薄弱”。这种矛盾性削弱了痣相学的可信度。

面相学的应用局限

面相学虽强调整体性,但其结论常过于笼统。例如“鼻梁高者富”的说法忽略了个体努力与社会环境的影响。反观现实,许多成功人士的面相特征并不符合传统定义,如马云的面相曾被相术师评为“非大富之相”,却成就商业传奇。这种案例揭示了面相学的经验主义缺陷。

总结与反思

痣相与面相作为传统文化遗产,其价值更多体现在文化心理学层面,而非科学预测工具。两者均通过符号化解读满足人类对命运的好奇心,但其理论矛盾性与科学证伪性导致实用价值有限。未来研究可结合大数据分析,探索相术符号与社会行为的统计学关联,或从神经科学角度解读面相认知的神经机制。对于公众而言,理性看待传统学说,避免因“标签效应”限制自身发展,才是对待命运最积极的态度。