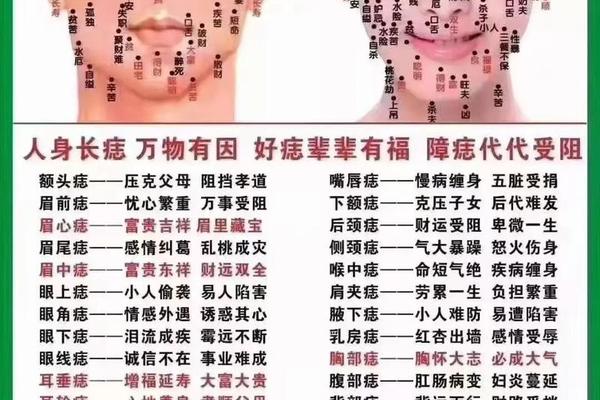

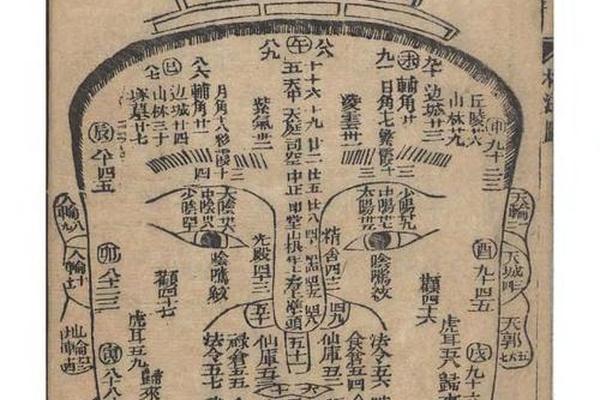

在中国传统面相学中,痣的位置与形态常被视为命运的映射。若痣相上出现横纹或中央贯穿黑线,则被赋予更为复杂的解读。例如,山根(鼻梁根部)的横纹痣常与“夫妻座”相关联,相书《麻衣神相》指出,此类痣相者易经历情感波折,甚至可能因性格极端导致婚姻破裂。而古籍《痣相大全》进一步强调,横纹叠加于痣体之上,往往预示着人生轨迹的突变,如财富流失、健康隐患或家族关系疏离。

从生理象征角度,传统医学典籍《黄帝内经》曾将皮肤纹理异常与内脏功能失衡相关联。虽然现代科学已证实这种关联缺乏直接证据,但不可否认,痣相横纹的观察在古代被用作健康预警的朴素手段。例如,山根横纹被认为与肾气不足有关,而现代医学中,皮肤局部病变确实可能反映代谢或免疫系统的异常。

二、现代医学视角下的病理解析

现代皮肤病理学揭示,痣体中央出现纵向黑线(甲母痣)或横纹(皮肤皱褶异常),可能与黑色素细胞活动密切相关。甲母痣是由于甲母质中的黑色素细胞增生,形成沿指甲生长的纵向色素带,数据显示约10%-20%的甲母痣存在恶变为黑色素瘤的风险。而皮肤痣表面横纹的形成,则可能与表皮角化异常或机械性摩擦刺激有关,如腰带区域、足底等易摩擦部位的黑痣更易出现此类变化。

美国国立癌症研究所提出的“ABCDE法则”为此类痣变的监测提供了科学框架:不对称性(Asymmetry)、边界模糊(Border)、颜色不均(Color)、直径超过6毫米(Diameter)、快速隆起(Elevation)。例如,一名脚底黑痣患者在两年内出现横纹扩散及颜色分层,经病理检测确认为早期黑色素瘤,及时手术干预后预后良好。这些案例表明,痣相异常不仅是美学问题,更是潜在的健康威胁信号。

三、社会文化中的认知冲突与应对

在民间,痣相横纹常被过度解读为“克亲”“破财”等宿命论符号,导致部分人群产生心理焦虑。例如,某社交媒体案例显示,一名女性因山根横纹痣被伴侣质疑“克夫”,最终引发家庭矛盾。这种认知偏差的根源,在于将动态生理现象与静态命理符号简单对应,忽视了环境、行为习惯对痣相的影响。

科学干预手段正在改变这种局面。临床建议采用皮肤镜、反射式共聚焦显微镜等技术进行无创检测,准确率可达90%以上。对于确诊为良性但影响生活的痣,激光或手术切除的成功率超过95%,且新型点阵激光技术已能将瘢痕风险降至5%以下。重要的是,处理前需通过组织病理学排除恶性可能,避免盲目操作诱发癌变。

四、跨学科研究的未来方向

当前研究热点集中于黑色素细胞基因突变与痣相形态的关联。例如,BRAF V600E基因突变被证实与60%的黑色素瘤相关,而该突变在横向扩散型痣中的检出率显著高于普通痣。另一项针对500例甲母痣患者的追踪研究发现,甲板下出血史、日光暴露强度与恶变风险呈正相关,这为预防策略提供了新思路。

在人文领域,学者正尝试量化分析传统痣相描述与现代医学诊断的一致性。初步数据显示,古籍中关于“痣色晦暗主凶”的记载,与黑色素瘤的色泽异质性特征存在统计学意义的吻合(P<0.05)。这种跨学科对话不仅有助于消除认知误区,也可能为早期筛查提供文化适配性更强的宣教方案。

总结与建议

痣相上的横纹与黑线,既是传统文化中的命运符号,也是现代医学中的病理信号。两者在警示功能上具有内在统一性:传统相学通过经验观察强调“变”的危机,而医学科学通过机制研究解释“变”的根源。对于公众而言,定期使用ABCDE法则自检、避免非专业点痣操作、高风险部位加强防晒,是降低健康风险的关键。未来研究需进一步整合基因检测技术与人工智能图像分析,建立痣相变化的动态预测模型,同时探索传统文化符号在健康传播中的创新应用价值。