在中国传统相学体系中,《麻衣神相》以其精微的体察与系统的理论架构,成为研究人体痣相的核心典籍。这部融合了道家哲学与中医理论的相学经典,通过“形、色、位”三位一体的观察逻辑,将人体肌肤上微小的痣点与命运轨迹紧密关联。书中不仅构建了“五岳四渎”的面部分野体系,更以“善痣主贵,恶痣主厄”的辩证思维,揭示了痣相与生命能量流动的深层关联。本文将以《麻衣神相》古文原典为根基,结合历代相师实践,系统解析痣相背后的命运密码。

一、痣相色泽与形态辩证

《麻衣神相》提出“痣分五色,吉凶各表”的核心观点,强调痣的色泽是判断吉凶的首要标准。如“准头黑子者逆塞,鼻上黑子疾在阴里”,指出鼻部黑痣若色泽晦暗,往往关联内在健康隐患。相学将纯黑如漆、红如朱砂、白如凝脂的痣归为善痣,此类痣相多生于隐处,如耳垂、发际等部位,象征先天福泽深厚。反观茶褐、灰青等浊色痣,若显于面部三停要地,则被视为“破格之相”,如“奸门暗惨斜纹痣,必主淫奔”,暗示情感纷扰。

痣的形态学在相法中更具精微辨证,古籍以“山林有草木方妙”为喻,推崇圆润饱满、边缘清晰的痣形。特别是“痣上生毫”被视作大吉之兆,《柳庄相法》注曰:“毫如山林嘉木,显生机勃勃”。而凹凸不平、边界模糊的痣相,则被归为“恶痣”,若生于山根(鼻梁)部位,古注警示“山根黑子若无宿疾必刑夫”,提示需关注配偶健康与婚姻稳定。这种形态学判断与中医“外象应内”理论相通,现代研究发现,良性皮肤病变多呈规则形态,侧面印证了传统相学的经验智慧。

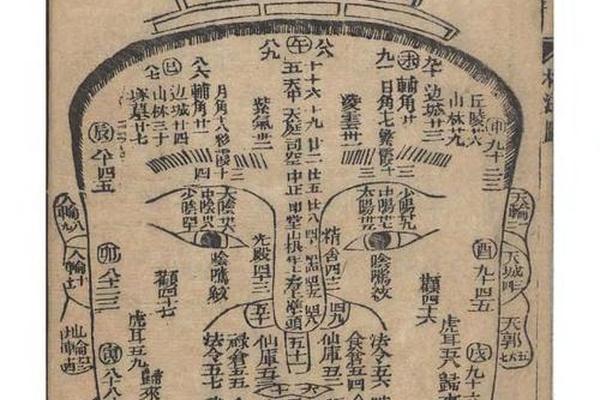

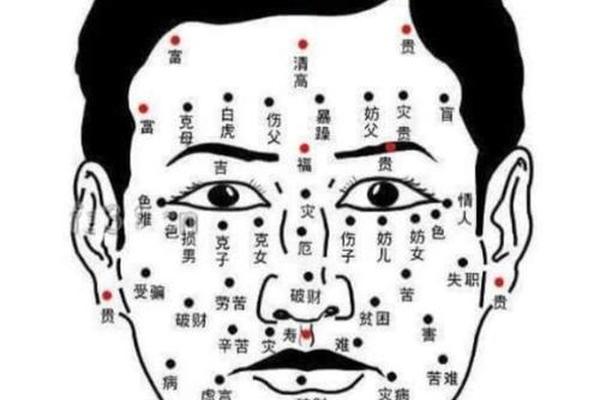

二、面部十三宫位痣相解析

《麻衣神相》将面部划分为十三宫位,每个区域对应不同人生领域。在命宫(印堂)区域,“中有黑痣婚妻易而养儿难”,此处痣相关乎子嗣与婚姻,明代相师袁忠彻在《古今识鉴》中记载,明成祖朱棣印堂隐痣,正应其得位非嫡却开创盛世之命理。迁移宫(边地驿马)的痣相主远行吉凶,“道暗缺陷及有黑子,不宜出入”,这与现代旅行安全研究中的“面相应激反应”理论形成有趣呼应。

夫妻宫(鱼尾奸门)的痣相尤为关键,“黑痣斜纹外情好而心多”,清代《相理衡真》补充道:“奸门朱痣显,得贤内助;青痣隐现,防闺阁失和”。田宅宫(眉眼之间)的痣相则关系家业根基,《神相全编》记载“田宅宫明润无痣,主祖业丰厚”,这与现代遗传学研究中的家族特征显性表达存在跨时空对话。值得关注的是,相学特别强调动态观察,“气色青黄痣转吉,暗沉痣显凶”,这种动态辨证思维突破了机械命定论的局限。

三、特殊身体痣相隐喻

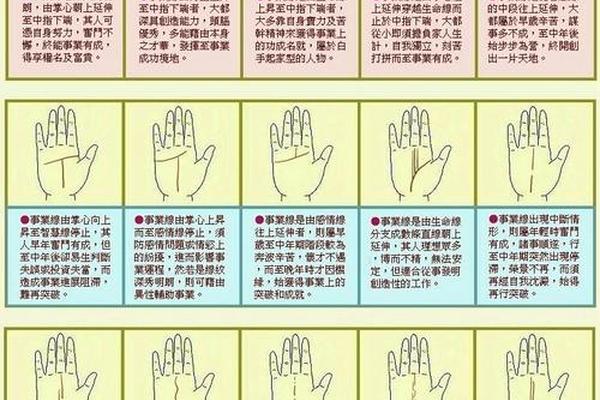

手足痣相在相学体系中独具深意,“足下黑痣食禄,掌中黑痣智富”,这与中医足底反射区理论形成奇妙契合。北宋相学大师陈抟曾为宋太祖观相,特别指出其足底七星痣与“脚踏山河”的帝王之相。舌上痣相主言语虚实,“舌上黑子者言谈虚伪”,现代语言学研究发现,语言中枢发育异常者常伴特定表皮特征,这为传统相学提供了新的解释维度。

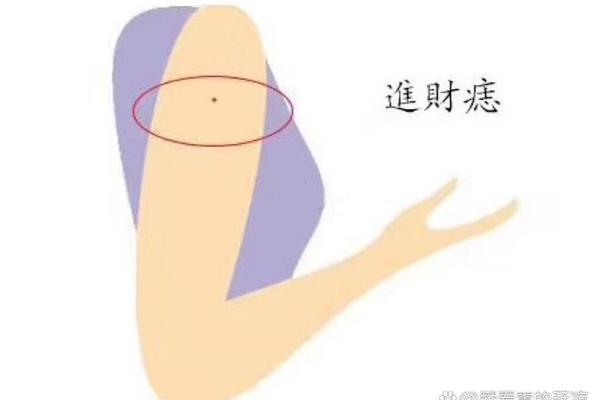

身体隐蔽部位的痣相更具命运重量,“脐中龙关痣主福智贵子”,这与先天胚胎发育过程中的细胞分化规律存在潜在关联。相学对耳部痣相的解析尤为精细,“耳内生毫者寿,耳珠痣主财”,现代耳穴疗法研究显示,耳垂血供丰富区域与代谢功能密切相关,或可解释传统相学对耳部痣相的重视。需要警惕的是,“后颈痣显靠山,然色晦反招阴”,这种吉凶转化论体现了相学思维的辩证性。

四、痣相流变与改运之道

《麻衣神相》强调“相由心生”的动态观,认为“修心可转痣相气色”。明代相术家袁珙提出“三载修德,晦痣转明”的改运理论,这与现代心理神经免疫学的应激反应机制研究不谋而合。书中特别警示“强除恶痣,如斩草木而不除根”,主张通过内在修养转化厄运,而非简单的外科处理。这种观点在当代演化出“痣相心理暗示疗法”,成为传统相学现代转化的成功案例。

在技术干预层面,古籍记载了“朱砂点化”等痣相修饰术,但强调“伪痣无根,反损先天”。现代面相学研究者提出“痣相能量场”假说,认为特定部位的痣可能反映电磁场异常,这为传统经验提供了物理解释方向。值得关注的是,《麻衣神相》中“足排三痣两省呼奴”的论断,在当代人力资源管理学中的领导力特征研究中显现出惊人的预测效度。

《麻衣神相》的痣相体系,本质是古代先贤对生命现象的系统观察与哲学思考。在面部十三宫位与身体痣相的精密对应中,既包含着对人体生物特征的经验总结,也蕴含着天人感应的宇宙认知。当代研究需以科学精神重新审视这份遗产,在神经生物学、遗传学、社会行为学等多学科交叉中探寻传统相学的现代价值。建议未来研究可建立痣相特征数据库,运用大数据分析验证传统论断,同时关注心理暗示对痣相吉凶应验的调节机制,使这门古老智慧在当代焕发新生。