在中国传统文化中,面部痣相被赋予了深刻的命运象征意义。古人认为“面无善痣”,痣的位置、颜色与形态皆暗藏玄机,既可能是福泽深厚的标记,也可能是坎坷命运的警示。随着现代医学发展,痣的生理本质逐渐明晰——它是黑色素细胞聚集的皮肤现象,而面相学中的吉凶解读则更多源于文化心理与经验总结的融合。这种传统与科学的碰撞,使得男性在考虑是否去除面部痣时,往往需要平衡健康需求、审美偏好与心理暗示等多重因素。

从科学视角看,痣的去除已具备成熟技术,但面相学中“痣与运势绑定”的观念仍深刻影响决策。例如,头顶痣在传统中被视为“逢凶化吉”的顶级富贵象征,若贸然去除可能引发心理层面的不安。这种文化惯性促使现代人需以更辩证的态度看待痣相:既尊重医学理性,又理解其作为文化符号的社会意义。

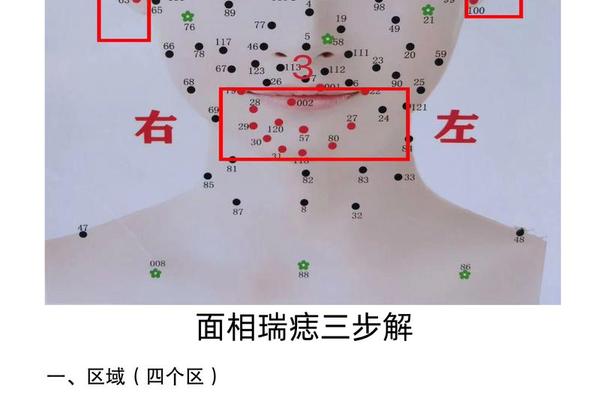

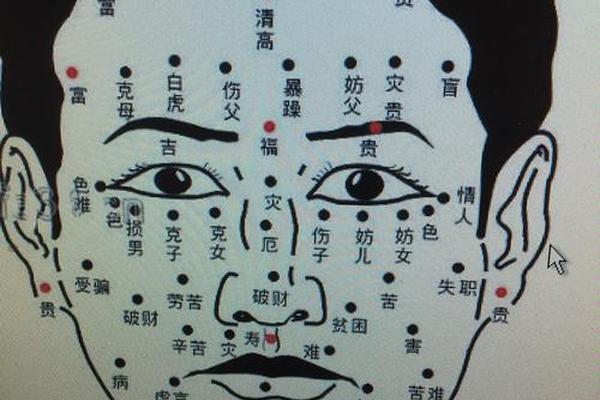

二、痣相的吉凶图谱解析

1. 额头与印堂区域

额头痣在面相学中多与家庭缘薄、早年运势波折相关。若位于天庭中央上方,则可能预示晚年安定;而印堂(两眉之间)痣常被解读为“主贵”,男性易显权威但需防极端性格。现代医学发现,额头皮肤较薄,此区域痣若频繁摩擦或出现异常变化,更需警惕健康风险。

2. 鼻部与法令纹区域

鼻梁痣多被归为“病苦”或“好色”之兆,而鼻头痣则象征易招小人、财运不稳。值得注意的是,法令纹上的痣在面相学中被赋予双重性:既可能象征领导力,也可能暗示腿部健康问题。此类区域痣相往往与社交形象直接关联,男性在职场中可能因鼻翼痣的“散财”隐喻而倾向医学干预。

3. 唇周与下巴区域

上唇痣主“重情义”,下唇痣则与劳碌命、多角恋情相关。下巴痣在传统中预示财富积累,但若色泽晦暗则可能指向居无定所。从解剖学角度看,唇周皮肤新陈代谢活跃,此处痣的激光治疗需特别注意术后护理以避免色素沉淀。

三、医学去痣的可行性探讨

现代医学为面部痣的去除提供了多元化方案:激光治疗适用于直径小于3毫米的浅表痣,通过选择性光热作用精准破坏黑色素;手术切除则更适合深层或疑似恶变的痣,可同步进行病理检测。冷冻疗法虽成本较低,但易导致皮肤色素脱失,在面部美容中逐渐被边缘化。

值得注意的是,约1%的痣存在恶变风险。若出现边界模糊、颜色混杂或快速增大等现象,需立即就医。例如,鼻梁痣若伴随长期炎症反应,可能反映内分泌失调,此时去痣不仅是美学需求,更是健康管理的重要环节。医学界建议,去痣前应通过皮肤镜评估性质,而非单纯依赖面相吉凶判断。

四、传统与现代的平衡之道

在决策过程中,男性常面临文化心理与科学认知的冲突。对于具有积极象征的痣(如眉内痣主“热心公益”、头顶痣主“贵人相助”),可优先考虑保留。反之,位于摩擦部位(如鼻翼)或承载负面隐喻(如眼尾“桃花痣”)的痣,在医学评估安全的前提下,可通过精准治疗优化外观。

心理学研究显示,面部特征对自我认知存在“镜像强化效应”。若某颗痣长期引发心理困扰,即便面相学定义为“吉痣”,去除反而能提升自信。这种个体化选择体现了现代人对传统文化的扬弃——既不全盘否定痣相的符号价值,也不盲目受其束缚。

五、总结与前瞻

男性面部痣相的解读始终游走于神秘主义与实证科学之间。传统面相学构建的吉凶图谱,实质是古人通过观察总结的“概率模型”,其价值在于提供认知参照而非绝对预言。现代医学去痣技术虽已成熟,但需建立在理性评估基础上,警惕过度医疗化倾向。

未来研究可深入探索痣相学与皮肤病理学的交叉领域,例如特定部位痣与内分泌指标的关联性。对于普通男性而言,最佳策略是:尊重医学检查的科学性,理解痣相文化的历史语境,最终在健康管理、审美需求与心理舒适之间找到平衡点。毕竟,真正决定命运的从来不是皮肤上的某个标记,而是个体在认知提升中展现的智慧与选择。