深夜的手机屏幕在黑暗中亮起,社交平台上"梦境解析"话题讨论量突破十亿次,00后用户占比超过七成。这个数据背后,折射出当代年轻人正在将梦境视为理解自我的新入口。当现实世界充满不确定,睡眠中的潜意识剧场成为了他们探索内心宇宙的望远镜,而各类解梦文案则化身成为连接意识与潜意识的摆渡人。

解梦热潮的社会镜像

快节奏生活带来的集体性焦虑,让年轻人开始转向内在世界寻求答案。据《2023国民心理健康报告》显示,18-30岁群体中,68%的人存在持续性焦虑症状,而其中42%通过关注心理类内容进行自我疗愈。梦境作为潜意识最直接的表达方式,自然成为心理自救的重要通道。

互联网原住民们创造出独特的解梦话语体系。在B站,梦境解析类视频平均播放量达百万次;小红书"解梦手账"相关笔记超过200万篇。这些数字不仅折射出需求量的庞大,更展现出年轻人将专业心理学概念进行创造性转化的能力——他们将荣格的集体无意识理论改编成星座式解读,把弗洛伊德的释梦学说转化为互动测试题。

文化符号的当代重构

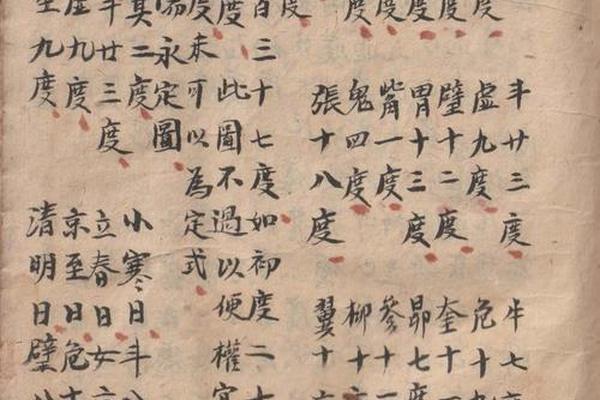

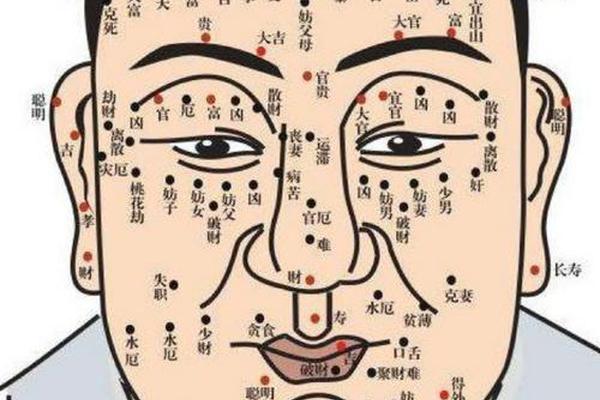

古老的神秘学传统在数字时代焕发新生。塔罗牌与MBTI人格测试的符号被巧妙编织进解梦文案,周公解梦的古典智慧与脑神经科学的最新发现产生化学反应。这种跨时空的文化拼贴,恰恰契合了Z世代追求个性化解释的心理诉求。

心理学教授李明阳指出:"年轻人创造的解梦体系本质上是种'心理占卜',它用科学的外衣包裹着心灵抚慰的内核。"这种现象在文化研究中被称为"新神秘主义",其特征是将理性认知与感性体验进行有机融合,既需要逻辑自洽的理论支撑,又追求情感共鸣的即时反馈。

神经科学的现实注脚

现代脑科学研究为解梦提供了新的理论武器。2022年《自然·神经科学》刊发的论文证实,快速眼动睡眠期大脑前额叶皮层活动模式与清醒时存在显著差异,这为"梦境反映潜意识"的说法提供了生理学依据。fMRI扫描显示,当被试者回忆梦境时,海马体与视觉皮层的激活程度是日常记忆的1.3倍。

但神经科学家王璐提醒道:"将梦境元素与现实遭遇简单对应是危险的,大脑的神经网络具有高度复杂性。"她团队的研究表明,梦境中出现的坠落场景,75%的情况下与近期平衡觉刺激相关,而非传统解读中的"失控焦虑"。这种科学发现正在推动解梦文案向更理性的方向进化。

商业世界的造梦工厂

品牌营销领域已敏锐捕捉到这一趋势。某新茶饮品牌推出的"梦境特调"系列,根据用户上传的梦境生成定制饮品,首月销量突破50万杯。这种将情感需求转化为消费行为的案例,印证了解梦经济的商业潜力。

心理咨询行业也在探索服务新模式。某在线平台推出的AI解梦助手,通过分析用户3个月的梦境记录,生成心理健康评估报告,准确率达到78%。这种技术赋能的心理服务,正在模糊传统解梦与专业咨询的边界,催生出全新的业态模式。

内容创作的双刃博弈

优质解梦文案需要行走在科学与玄学之间的钢丝上。成功案例如"梦境档案馆"账号,其创作团队包含心理学硕士与编剧专业人才,将个案咨询中获取的真实梦境进行戏剧化改编,既保证专业度又增强可读性,粉丝复访率高达92%。

用户生成内容(UGC)正在改变解梦生态。豆瓣"梦境互助解析"小组中,成员间通过"梦境交换"进行集体创作,这种参与式解读往往能产生超越个体经验的洞见。但网络民科式的过度解读也带来风险,某大学生因误信梦境预示而出现焦虑症状的案例,暴露出内容监管的必要性。

当星辰坠入潜意识之海,年轻人用解梦文案打捞着心灵的碎片。这种文化现象既是压力时代的自救尝试,也是技术文明对人性需求的温柔回应。未来研究可深入探讨虚拟现实技术对梦境记录的影响,或追踪脑机接口时代人类对潜意识认知的演变。在理性与感性的永恒对话中,解梦文案将继续扮演着解码心灵密语的独特角色,为每个寻找自我的灵魂提供个性化的精神地图。