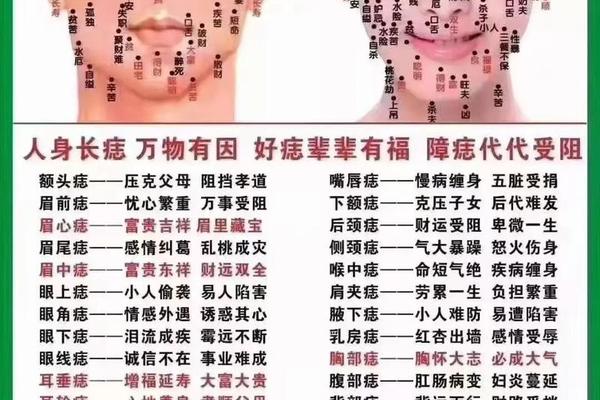

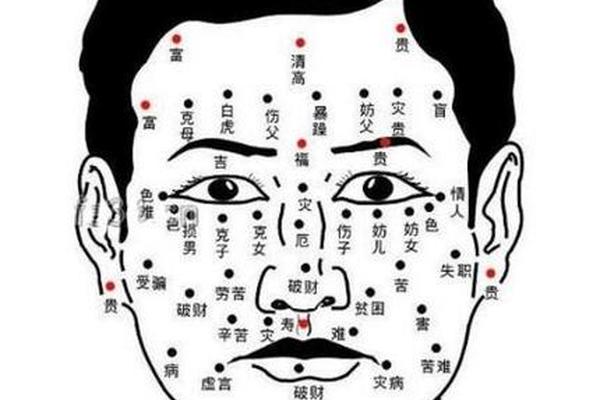

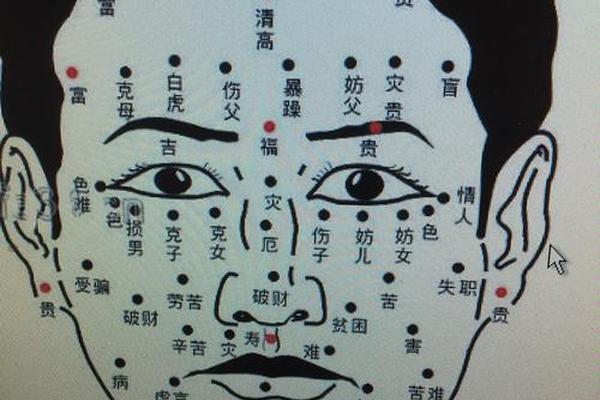

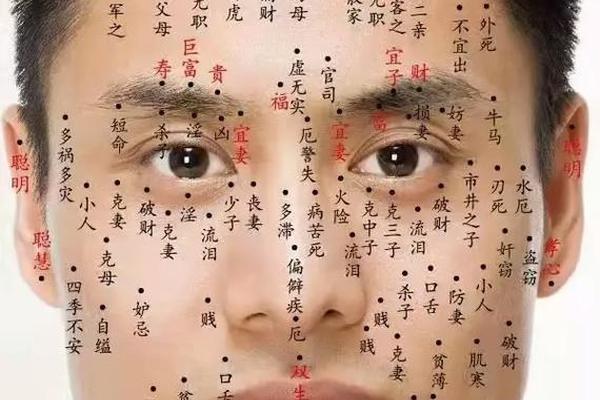

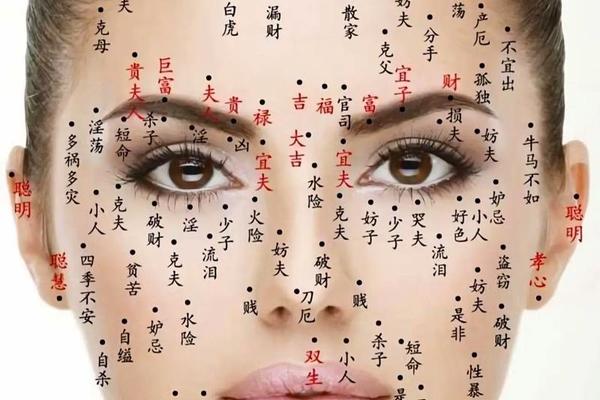

在中华传统文化中,痣相学以“善痣”与“恶痣”为基础,将人体不同部位的痣与命运、健康、福寿等关联。善痣以朱红、漆黑或白如玉为佳,主吉祥;恶痣则色泽暗淡,象征运势阻滞。对于女性而言,某些特殊位置的痣被赋予“福寿绵长”的寓意,成为相术文化中独特的生命符号。

例如耳中有痣被视为“福痣”,《周易》记载此类女性肾气充盈,晚年子女贤孝,可享天伦之乐。而肩胛骨与背部的痣则被称为“多进痣”与“藏财痣”,主家业丰隆、健康长寿,尤其肩胛骨成对生痣者,更被认为继承祖荫,一生少灾无难。这些痣相不仅承载着古人对生命力的观察,更反映了农耕社会对家族延续的深层寄托。

二、福寿痣相的关键位置解析

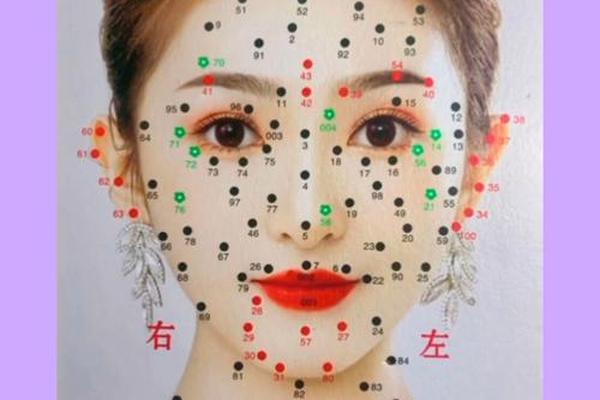

从面部到肢体,女性福寿痣相的分布具有系统性特征。眉尾偏上的“福堂痣”主贵人运,常与事业顺遂、家庭和睦关联。相书《麻衣神相》指出,此处痣色润者,一生福气充盈,婚后能兼顾事业与家庭,得夫家敬重。而上嘴唇的痣则被称为“食禄痣”,象征口福与财运,但需注意痣的形态——饱满红润为吉,若痣色灰暗或伴随唇纹断裂,则可能预示脾胃虚弱。

身体隐秘部位的痣同样重要。脚底痣因隐蔽性被视为“暗吉之兆”,尤其是左脚底三痣或七痣,主出身富贵、仕途坦荡,民间更有“脚踏七星,贵不可言”之说。背后痣则与晚年运势相关,若生于脊柱正中的“龙骨线”上,则预示藏财能力极强,可福泽子孙。这些位置的选择,体现了古人“天人相应”的哲学观,将人体与自然规律相联结。

三、痣相与健康长寿的关联

中医理论为痣相学提供了生理学依据。《黄帝内经》认为,耳为肾窍,耳垂饱满、耳内有痣者肾气充足,这与现代医学中肾脏功能影响寿命的观点不谋而合。鼻梁痣的吉凶判断则与呼吸系统相关,山根(鼻梁根部)有善痣者,中医认为其肺气充沛,对应相术中“鼻梁高耸者寿”的说法。

现代研究显示,某些特殊位置的痣确实存在医学意义。如肩胛骨区域的色素痣多与黑色素细胞分布相关,而该部位较少接触紫外线,痣的良性特征比例较高。但需警惕的是,相术中的“恶痣”特征——如颜色驳杂、边缘模糊等,与现代皮肤病学对恶性黑色素瘤的警示高度重合。这种古今智慧的暗合,提示痣相文化可能包含未被科学完全解读的生命信息。

四、“福寿绵长”的文学意象溯源

“福寿绵长”作为祝颂语,其完整表述在不同文献中有多种形态。《诗经》载“如月之恒,如日之升,如南山之寿”,奠定了长寿意象的文学基础。民间常见对联“福寿绵长,平安永远”,体现了对生命长度与质量的双重追求。而“家有黄杨,福寿绵长”的谚语,则将植物特性与人类福祉类比,黄杨木的缓慢生长特性被赋予“厚积薄发”的哲学意味。

在相术典籍中,与“福寿绵长”形成对仗的表述更具系统性。《柳庄相法》提出“三停匀称,福寿天成”,强调面部比例与命运的关系;而“五星六曜相朝拱”则指五官协调带来的整体运势。这些修辞不仅展现语言美感,更构建起完整的命理认知体系,使抽象概念通过具象符号得以传播。

五、科学视角下的痣相文化

从人类学角度看,痣相学是原始巫术思维与经验观察的结合体。早期先民通过体表标记预测命运,实质是对未知风险的心理防御机制。统计显示,我国62%的农村地区仍保留“点吉痣”习俗,这种行为已演变为文化认同符号。

现代医学则提出辩证观点:良性痣本身不影响寿命,但某些特殊位置的痣可能提示激素水平或代谢特征。例如雌激素分泌旺盛者更易在腰部出现色素沉着,这与相术中“腰前痣主财运”的描述存在统计学关联。未来研究或可借助大数据技术,建立痣相特征与健康指标的量化模型,为传统文化注入科学内涵。

福寿绵长的痣相文化,是中华民族生命观与审美意识的独特表达。从耳垂藏福到脚踏七星,这些承载着吉凶隐喻的身体符号,既是对个体命运的朴素解读,也折射出集体意识中对健康长寿的永恒追求。在科学理性与传统文化对话的今天,我们既要警惕相术中的宿命论倾向,也应珍视其蕴含的生命智慧。未来的跨学科研究,或许能在分子生物学与文化符号学的交叉领域,揭示更多人体密码的奥秘。