血型作为人类遗传与免疫研究的重要领域,始终承载着科学与历史的双重魅力。近年来,网络上关于“宋朝A血型—a+血型是否为熊猫血”的讨论引发关注,这一命题背后不仅涉及现代血型分类系统的科学逻辑,还隐含着对古代人群血型分布的推测。本文将从血型系统的科学定义、历史追溯的可行性、熊猫血的现代标准等维度展开分析,试图厘清这一问题的本质。

一、血型系统的科学框架与历史局限

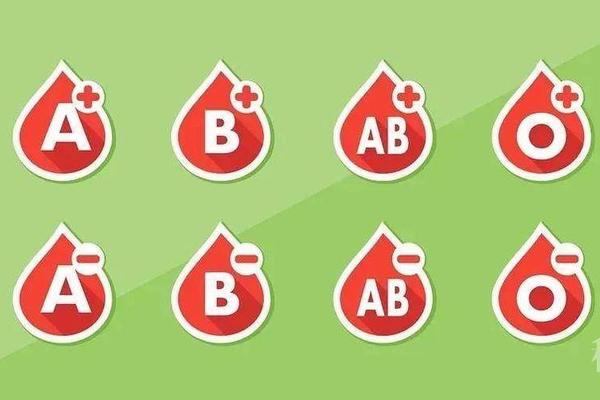

现代血型分类的基石是ABO系统和Rh系统。ABO血型由卡尔·兰德斯坦纳于1901年发现,其分类依据红细胞表面抗原类型,分为A、B、AB、O四类;而Rh系统则于1940年在恒河猴实验中被揭示,以D抗原存在与否划分Rh阳性(+)或阴性(-)。这两大系统的建立均基于20世纪的免疫学与遗传学研究,与古代社会并无直接关联。

宋朝(960-1279年)距今千年,当时的医学体系尚未建立现代意义上的血液学概念。文献记载中虽存在“气血”“血脉”等中医理论,但缺乏对血型抗原、抗体机制的认知。“宋朝A血型—a+血型”的表述存在术语混淆:其一,“a+”并非现代血型学标准符号,可能指代A型Rh阳性,但Rh系统直至20世纪才被发现;其二,古代缺乏系统性血型检测技术,无法通过历史文献回溯具体人群的血型分布。

二、熊猫血的现代定义与遗传逻辑

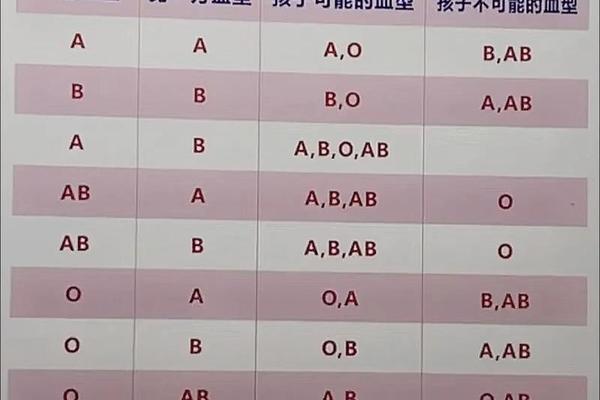

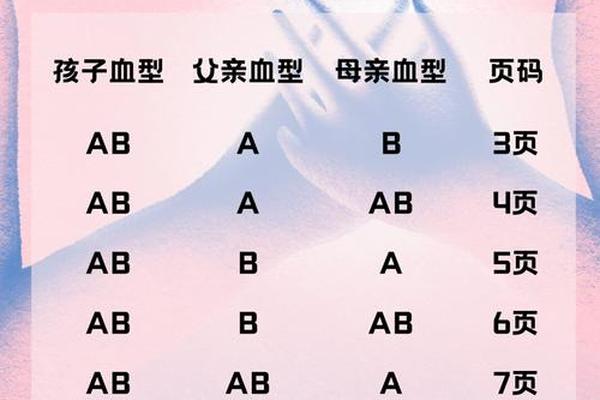

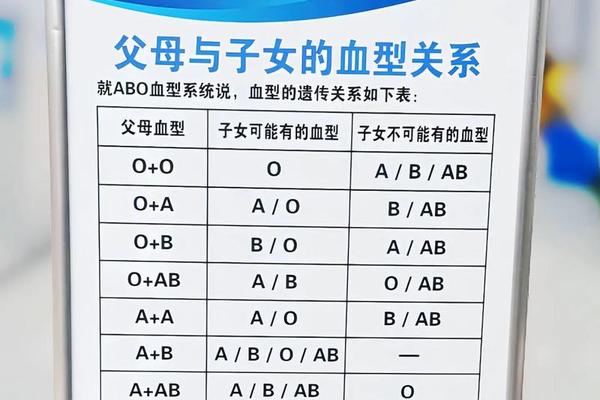

“熊猫血”是Rh阴性血的俗称,其核心特征是红细胞缺乏D抗原。在中国汉族人群中,Rh阴性比例仅为0.3%,稀有性堪比大熊猫。Rh血型遵循孟德尔隐性遗传规律:若父母双方均携带隐性基因(dd),子女必为Rh阴性;若一方为显性(DD或Dd),则可能表现为Rh阳性。值得注意的是,Rh阴性个体若输入Rh阳性血液,可能引发溶血反应,因此在输血医学中需严格匹配。

将“a+血型”与熊猫血等同的表述存在根本矛盾。若“a+”指A型Rh阳性,则其属于Rh阳性血型,与熊猫血的Rh阴性定义相悖。即便假设“a+”为笔误或符号误用,试图将现代血型系统投射至宋朝仍缺乏科学依据。例如,ABO血型的基因频率分布受自然选择、族群迁徙等多因素影响,千年间可能发生显著变化,无法通过现代数据反推古代人群特征。

三、血型与疾病关联的现代启示

现代研究表明,血型与疾病易感性存在复杂关联。例如,O型血个体因缺乏A/B抗原,对诺如病毒、疟疾等病原体的抵抗力较强;而A型血人群则可能因抗原结构与病原体受体相似,增加感染风险。针对COVID-19的研究显示,O型血患者重症率较低,可能与天然抗A/B抗体抑制病毒入侵有关。这些发现凸显了血型在流行病学研究中的价值,但也进一步证明:血型与疾病的关联建立在现代分子生物学基础上,无法直接用于历史案例分析。

若以假设性视角探讨宋朝A型血人群的健康特征,需考虑当时流行病谱的差异。例如,天花、鼠疫等传染病在宋代广泛流行,但其病原体与血型的相互作用机制尚无研究支持。古代医疗条件限制了血型相关溶血性疾病的诊断,文献中记录的“血证”“热毒”等症状难以与现代血型并发症对应。

四、历史血型研究的可能性与挑战

尽管直接追溯古代血型分布面临技术难题,考古学与分子生物学的发展为间接研究提供了新思路。例如,通过古DNA分析可推测个体ABO基因型,但样本保存状况、污染风险极大限制了应用范围。2017年,一项对欧洲中世纪遗骸的研究曾成功鉴定部分个体的ABO血型,但样本量仅数十例,且无法覆盖非欧族群。对于中国宋代遗骸,类似研究尚未见报道,技术可行性与问题仍需探讨。

未来研究方向可聚焦于:1)开发古血型检测的高灵敏度技术;2)建立古代人群基因数据库,分析血型基因的历史迁移规律;3)结合流行病学模型,模拟血型分布对古代社会健康的影响。这些探索不仅有助于纠正“宋朝A血型—a+血型是熊猫血”之类的误读,更能深化对人类遗传适应性的理解。

总结与建议

本文通过梳理血型系统的科学定义、遗传机制与历史研究局限,明确指出“宋朝A血型—a+血型是熊猫血”这一命题存在多重逻辑谬误。现代血型分类体系与古代社会无直接对应关系;“a+”符号的非常规使用混淆了Rh阳性的本质;熊猫血的稀有性源于特定遗传规律,无法通过简单标签化进行历史回溯。建议公众在讨论血型相关话题时,注重科学术语的准确性,并警惕将现代医学概念简单投射至历史语境的做法。未来研究需加强跨学科合作,通过技术创新与数据分析,揭示血型在人类演化长河中的真实图景。