在传统相学文化中,痣的位置、颜色与形态被赋予了深远的命运隐喻,其中“自缢痣”因其特殊名称与位置引发广泛讨论。这种痣通常被认为位于前额两侧靠近发际线的位置,民间传言其与婚姻变故、性格强势等负面运势相关。现代医学视角下,痣的本质是皮肤黑色素细胞的聚集,所谓“自缢痣”并无科学依据,更多是文化符号的投射。本文将从命理诠释、医学辨析及社会认知三个维度,解析这一现象的复杂内涵。

一、自缢痣的传统命理解读

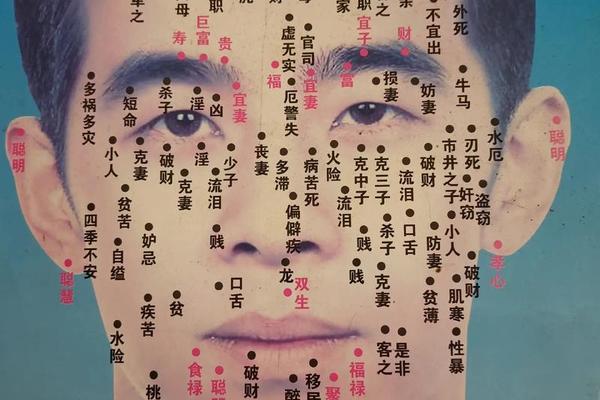

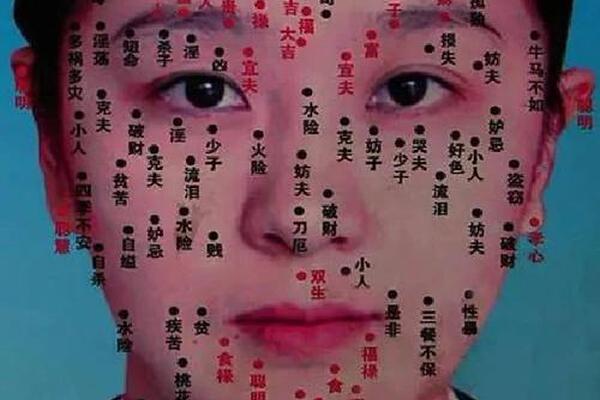

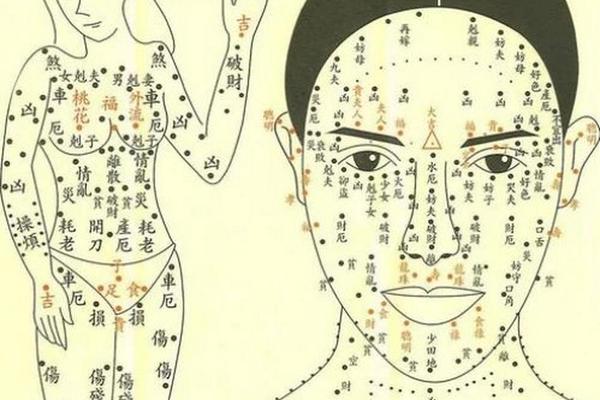

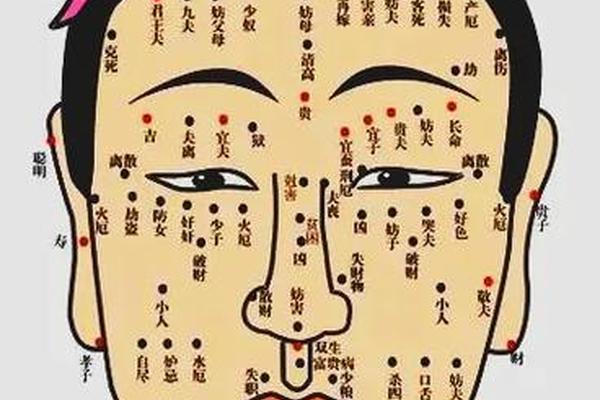

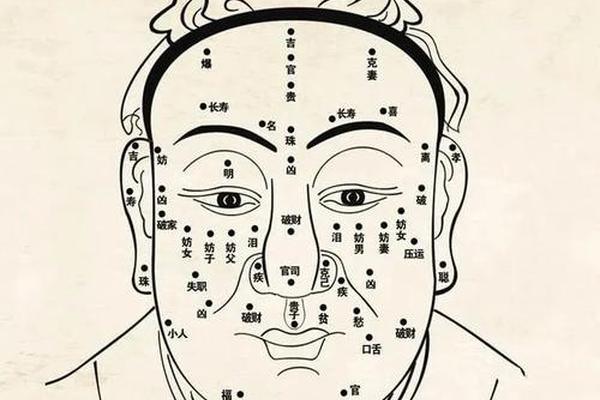

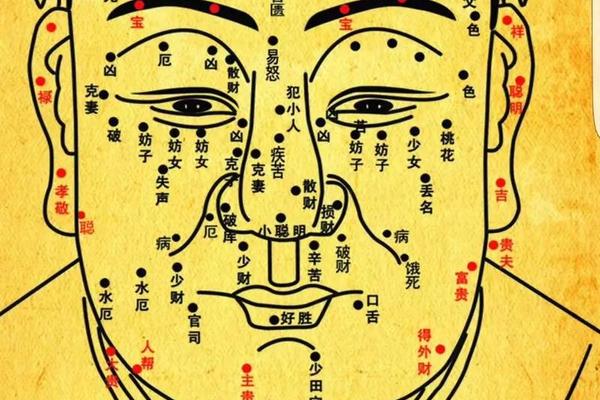

在相学体系中,自缢痣被归类为“显痣”,因位于面部显眼处而被视为凶兆。古籍《痣相大全》记载,前额发际线附近的痣主“客死他乡”或“婚姻不利”。具体而言,该痣被认为暗示个体性格刚硬、情感波折,易因强势态度导致伴侣关系破裂,甚至与“自缢”这一极端行为产生联想。例如清代《相理衡真》提到“额角生痣,性烈如火”,暗合现代面相学中自缢痣与情绪失控的关联性。

民间案例进一步强化了这一认知。有研究显示,20世纪江浙地区流传的《痣相歌诀》中,将发际线痣与“缢死鬼索命”传说结合,衍生出驱邪改运的民俗疗法,如点痣仪式或佩戴护身符。这种文化建构将生理特征与宿命论捆绑,形成集体潜意识中的禁忌符号,反映出古代社会对异常身体标记的恐惧与解释需求。

二、医学视角下的皮肤痣本质

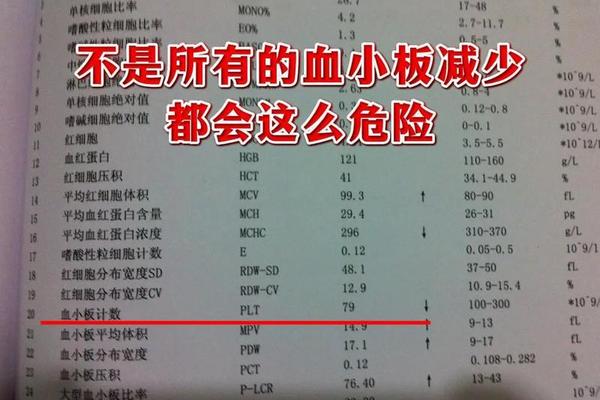

现代皮肤医学指出,痣是黑色素细胞良性增生的结果,分为交界痣、复合痣与皮内痣三类,其形成受遗传、紫外线照射及激素水平影响。所谓“自缢痣”在临床上并无特殊病理意义,绝大多数属于普通色素痣。统计数据显示,成人平均拥有15-20颗痣,仅0.03%可能恶变为黑色素瘤,且癌变风险与位置无直接关联,更多取决于痣的形态变化,如边缘不规则、颜色混杂或直径超过6毫米等。

针对自缢痣的“高危位置说”,医学界提出反驳:前额发际线区域虽常暴露于紫外线,但其癌变率远低于足底、手掌等摩擦频繁部位。2022年《中国皮肤肿瘤诊疗指南》强调,痣的危险性评估应基于ABCDE法则(不对称性、边界、颜色、直径、演变),而非传统文化中的方位吉凶。例如案例中的杨迅因足底黑痣恶变去世,正印证了医学关注重点与民间认知的差异。

三、文化符号与科学认知的冲突

自缢痣的命名本身折射出文化隐喻机制。在《痣相》研究学者李蔚红的分析中,“自缢”作为死亡意象的投射,实为古代社会对精神疾病认知匮乏的替代解释。心理学实验表明,当受试者被告知特定痣相寓意时,会无意识强化相关行为模式,形成“自我应验预言”。这种心理暗示效应,使得传统痣相学说在现代社会仍具有隐性影响力。

科学祛魅进程正在消解此类观念。2019年全国健康素养调查显示,18-35岁群体中仅12%仍相信痣相决定命运,更多人关注痣的健康管理。社会学家王明辉指出,痣相文化的存续实质是人们对不确定性的心理代偿机制,而医疗科普的推进正在构建新的认知范式。例如知乎平台关于痣相的讨论中,72%的答案会同步提供医学建议,体现传统与现代知识的交融。

自缢痣的文化意象承载着古代相学对命运的解释权,但其本质是中性皮肤现象。当代社会需以辩证视角审视传统痣相:一方面,其作为非物质文化遗产反映着人类解读身体的努力;过度迷信可能延误恶性黑色素瘤的早期诊治。建议公众在关注痣相文化趣味性的定期进行皮肤检查,尤其注意手足等易摩擦部位痣的变化。未来研究可深入探讨文化符号如何影响健康行为,以及跨学科视角下身体标记的社会意义重构。