在人类遗传学体系中,ABO血型系统是最具代表性的遗传性状之一。当O型血与A型血婚配时,其子女的血型组合始终遵循着严谨的遗传规律,但这一过程又隐藏着临床医学需要警惕的溶血风险。本文将从遗传机制、溶血预防、特殊案例三个维度展开分析,为育龄夫妇提供科学的血型遗传认知框架。

一、遗传机制解析

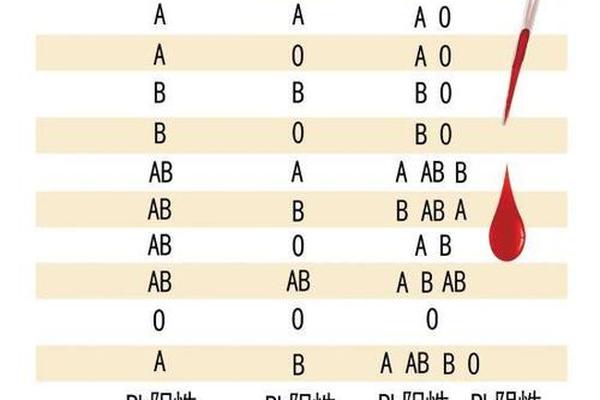

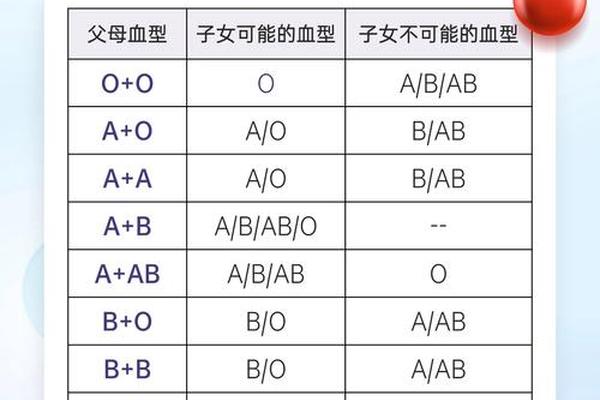

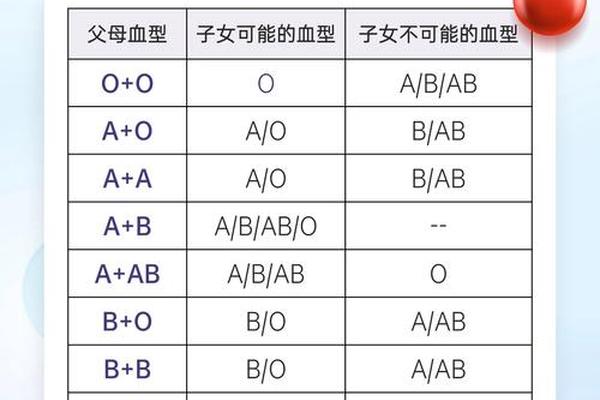

ABO血型系统由9号染色体上的三个等位基因(IA、IB、i)决定。O型血的基因型为纯合隐性ii,A型血则存在显性纯合(IAIA)或显性杂合(IAi)两种可能。当父母为O型(ii)与A型(IAIA/IAi)组合时,子女将继承父母各一个等位基因:

• 若A型父母为显性纯合(IAIA),子女必获得IA基因,与O型父母的i基因结合形成IAi,表现为A型血

• 若A型父母为显性杂合(IAi),子女有50%概率获得IA基因(IAi→A型),50%概率获得i基因(ii→O型)

这种遗传规律在群体研究中得到验证。日本学者对10万组亲子血型数据分析显示,O型与A型父母生育的子女中,A型占比约75%,O型约25%,与理论预测高度吻合。中国疾控中心2023年发布的《全国血型分布报告》更指出,此类组合中实际出现B型或AB型的概率低于0.03%,多由极罕见的基因突变导致。

二、溶血风险防控

当母亲为O型而胎儿为A型时,母体可能产生IgG型抗A抗体。这类抗体能穿透胎盘屏障,引发胎儿红细胞溶解。临床数据显示,约20%的O型血孕妇在怀A型胎儿时会产生显著效价的抗体,其中5%会导致新生儿溶血病。

溶血风险呈现明显的时间累积效应。首胎发生严重溶血的概率约1.2%,二胎则跃升至25%。上海红房子医院2024年的研究证实,抗体效价≥1:128时,胎儿贫血风险增加4倍,需采取血浆置换等干预措施。建议此类夫妇在孕16周起每月监测抗体效价,若效价持续升高,可提前储备O型洗涤红细胞以备换血治疗。

值得注意的是,父亲血型基因型影响预防策略。当A型父亲为显性纯合(IAIA)时,胎儿必然为A型,建议直接进行产前抗体监测;若为显性杂合(IAi),则需通过绒毛膜取样提前确认胎儿血型。

三、特殊案例剖析

2019年《人民网》报道的"方先生家系事件"揭示了血型遗传的复杂性。O型父亲与"伪A型"母亲(实际为ABw亚型)生育出B型女儿,这种ABw亚型的B抗原表达强度仅为正常值的1/2000,常规血清学检测易误判为A型。基因测序显示该家系存在Bw11突变基因,这类罕见变异在我国人群中的发生率约0.0007%。

另一种特殊情况是顺式AB现象。当父母携带cisAB基因时,单个等位基因同时表达A、B抗原,可能使O型与AB型父母生育出AB型子女。复旦大学附属儿科医院2023年收治的案例显示,这类患儿需特殊标记血型档案,避免输血时发生溶血反应。

孟买血型(hh型)则完全颠覆常规认知。此类个体即使携带A/B基因,因缺乏H抗原前体,红细胞表面不表达ABO抗原。2024年深圳某三甲医院接诊的孟买血型产妇案例中,夫妇均为A型却诞下"O型"婴儿,实际该婴儿为Ah型,需特殊血型鉴定才能准确识别。

O型与A型血婚配的遗传规律虽明晰,但临床实践中仍需警惕特殊变异带来的认知偏差。建议育龄夫妇在孕前进行基因型检测,特别是A型血个体应明确IA基因的纯合/杂合状态。对于抗体效价异常升高者,可探索新型免疫调节疗法,如单克隆抗体中和技术。随着第三代基因测序技术的普及,未来有望实现胚胎血型的无创精准预测,从根本上规避溶血风险。血型系统的复杂性与临床医学的进步,始终在提醒我们:生命密码的解读,需要科学理性与人文关怀的双重护航。