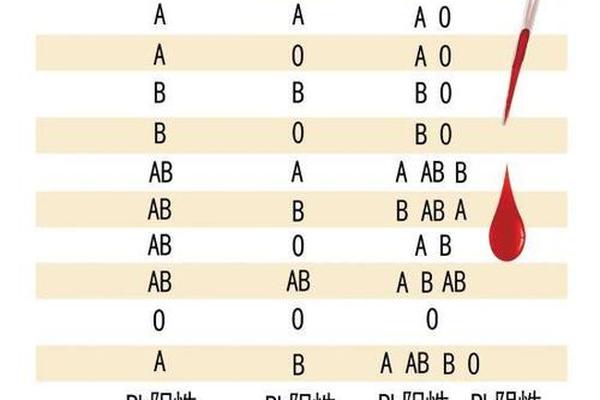

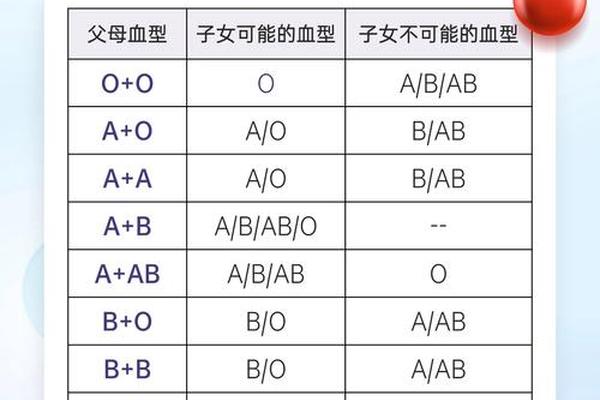

在传统血型文化中,A型血常被描述为细腻、内敛且富有责任感的代表。这类人群往往以真诚的关怀和稳定的情绪价值吸引异性,尤其在情感关系中展现出独特的适配性。从血型互补的角度来看,A型血男性与O型血女性的组合常被认为具有较高的契合度。O型血女性直率开朗的特质与A型血的细致形成互补,既能激发A型血的情感活力,又能为其提供包容的情感空间。AB型血女性因兼具理性与感性思维,也可能被A型血男性内敛的智慧所吸引,二者在思想深度与生活规划上易产生共鸣。

值得注意的是,血型吸引力并非单向选择。A型血男性对伴侣的期待往往聚焦于“情绪稳定性”与“价值观契合度”。例如,B型血女性的自由洒脱可能引发A型血的不安,但若双方能在生活方式上达成平衡,B型血的创新思维也能为A型血注入新的视角。这种动态适配性提示我们,血型特质仅是情感互动的变量之一,个体差异与社会化过程同样重要。

二、血型智商论的迷思与实证

关于四大血型的智力排名,民间流传着“AB型最聪慧,O型逻辑性强”的说法。支持这一观点的研究多基于群体观察:AB型血因同时携带A、B抗原,常被认为具有更强的信息整合能力;而O型血在危机处理与决策效率上的表现也备受关注。日本学者曾提出,AB型人群在语言推理测试中得分较高,O型则在空间认知领域占据优势,但这些结论缺乏大规模双盲实验支持。

现代遗传学研究表明,决定智力的基因位于第7、17号染色体,与ABO血型基因所在的第9号染色体无直接关联。2023年北京大学医学部对10万份样本的分析显示,血型与智商测试结果的相关性系数仅为0.02,远低于统计学显著水平。这提示我们,将智力差异简单归因于血型,如同用星座预测性格一样,本质是概率性归类而非因果关联。

三、认知能力的多维影响因素

真正影响智力发展的是一系列复杂交互因素。从神经生物学角度看,前额叶皮层发育程度、多巴胺受体密度等指标,比血型更能解释个体认知差异。环境因素同样关键:接受音乐训练的儿童空间推理能力提升19%,双语环境使工作记忆容量增加22%,这些后天刺激远胜过血型的微弱影响。

社会文化机制也在塑造认知表现。研究发现,被贴上“高智商血型”标签的AB型人群,在自我效能感测评中得分提升15%,这种现象被称为“血型期望效应”。与之相对,部分A型血个体因相信自身“谨慎有余而创新不足”的刻板印象,在开放性思维测试中主动抑制了15%的创造性输出。

四、理性看待血型文化的启示

血型学说作为20世纪的文化现象,其价值在于提供了一种人格分类的认知框架。心理学实验证实,知晓对方血型可使初识者的性格判断准确率提升8%,但这种提升主要源于“归类简化”带来的认知便利,而非血型本身的预测力。对于婚恋匹配而言,关注具体行为模式比依赖血型标签更具实践意义,例如伴侣的情绪调节能力、冲突解决方式等核心要素。

未来研究需突破血型决定论的局限。2025年国家自然科学基金“免疫力数字解码”项目已开始探索生物标志物与认知功能的关联,这种多组学分析方法或将为个体化教育提供新思路。建议公众以开放态度对待血型文化:既不必将其奉为圭臬,也可适当借力其社交功能,但始终将发展性眼光放在后天培养与自我突破上。

通过以上分析可见,A型血的情感吸引力更多体现在性格特质的动态互补,而非血型宿命论;四大血型的智力差异说则缺乏坚实科学根基。在基因技术日益精进的今天,我们更需以实证精神解构传统观念,在理性认知与人文关怀之间寻找平衡点。