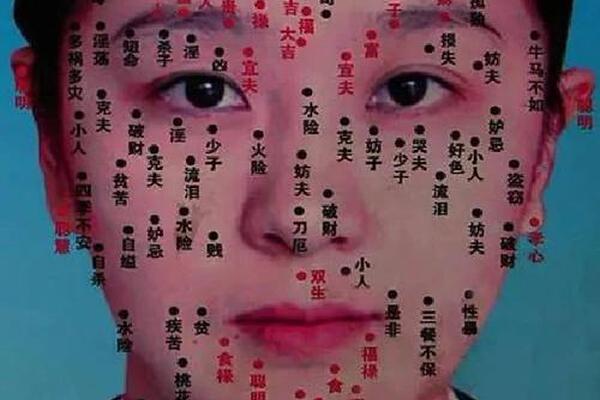

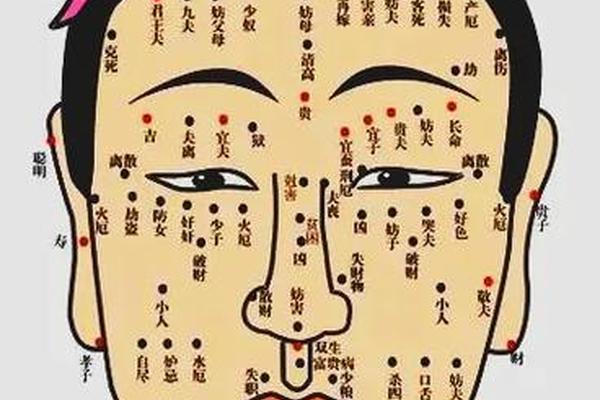

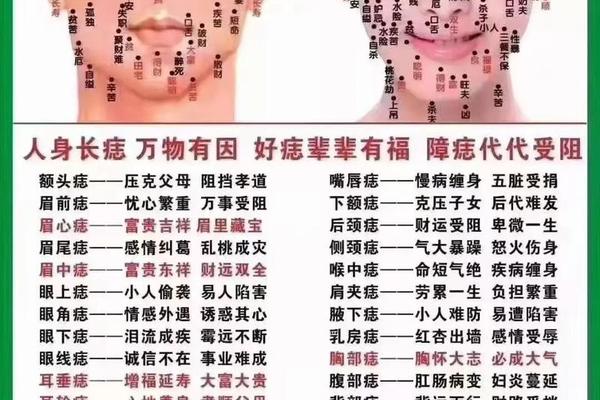

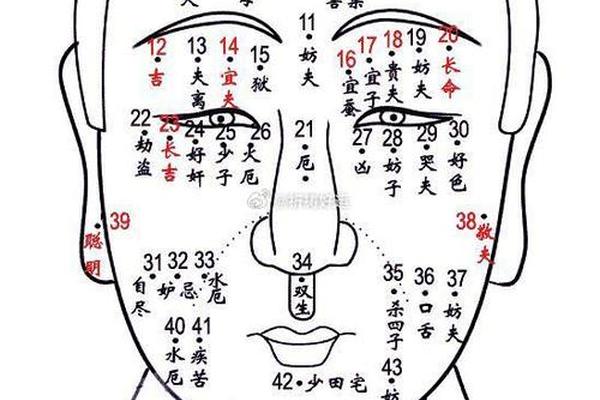

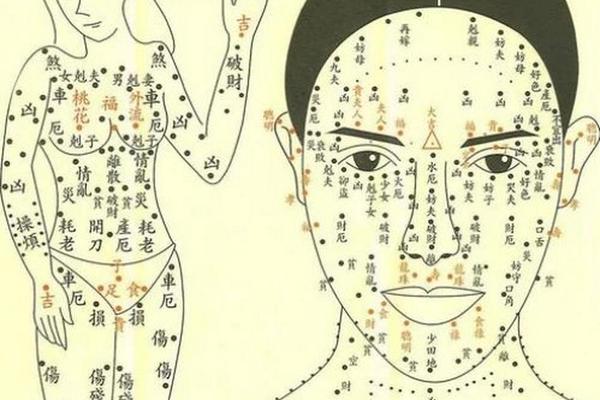

在东方文化中,人体上的痣被视为命运与性格的隐秘密码。古代相术认为,不同部位的痣与脏腑经络相连,既反映健康状态,也暗生运势。例如,鼻头痣象征财帛与物欲,其色泽与形态可推断守财能力与肠胃健康;颧骨痣则关联权力与人际关系,若色泽红润则主事业通达,灰暗则易陷纷争。这些理论构建了一套复杂的符号体系,将人体划分为数十个“命运区域”。

从面部到四肢,传统相术对痣的解读细致入微。以眉眼为例,眉头痣暗示社交网络的质量,而眉尾痣则指向财产继承的波折。眼白痣被视作情欲旺盛的标志,近眼头者主动示爱,近眼尾者被动卷入情感纠葛。这种分类不仅基于生理位置,更融入阴阳五行思想,如额头属火主事业,下巴属水主晚运,形成天人合一的解释框架。

二、医学视角下的痣相双重属性

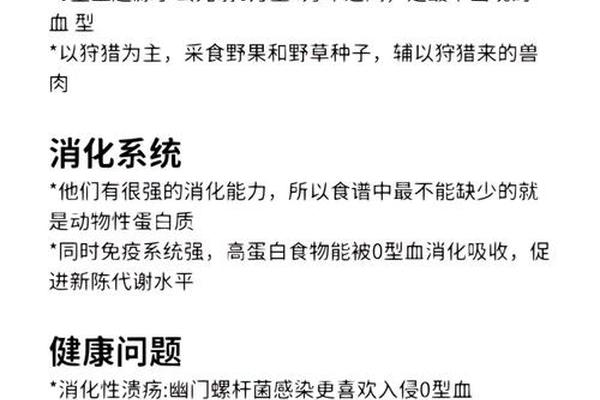

现代医学将痣定义为黑色素细胞聚集形成的良性肿瘤,其形成与遗传、紫外线暴露密切相关。从病理学分类看,交界痣、皮内痣等类型对应不同的癌变风险,直径超过6毫米或边缘不规则的痣需警惕黑色素瘤。这一科学认知与传统相术形成鲜明对比:前者关注生物学机制,后者侧重象征意义。

中医则将痣相与脏腑健康相勾连。例如鼻翼痣对应脾胃功能,发红提示胃火旺盛,灰青则主胃寒;颧骨下方痣反映大肠排泄状态,斑块可能预示便秘或肠道疾病。这种“外痣内疾”的关联,体现了中医“司外揣内”的诊断思维。值得注意的是,中西医对痣的关注点虽不同,但都承认其作为身体信号的价值——前者预警恶性病变,后者提示系统失衡。

三、痣相文化的社会心理映射

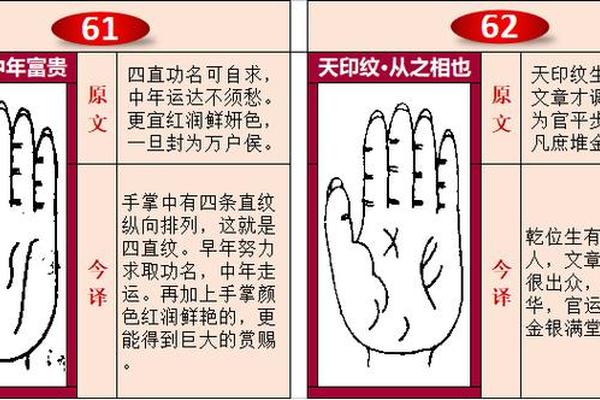

民间对特定部位痣相的偏好,折射出集体潜意识中的价值取向。耳垂痣被赋予“佛缘深厚”的寓意,脚底痣更被夸张为“脚踏一星,掌千兵”的贵相,这类传说实为对权力与福气的世俗化想象。社会心理学研究指出,人们对“吉痣”的认同常引发自我实现预言:认定眉间红痣主贵者,往往更积极争取机会,从而提升成功概率。

这种文化符号也渗透进审美体系。明代《麻衣相法》将唇下痣归为“吃痣”,暗示口福与交际能力;现代美容业则发明“泪痣妆”“富贵痣贴”,将传统相术元素转化为时尚符号。这种演变揭示出:痣相的解读始终随时代需求而重构,既是文化记忆的载体,也是社会心态的镜像。

四、科学理性与传统智慧的平衡

面对痣相学说,需建立分层认知体系。对于色泽均匀、形态规则的痣,可将其作为文化谈资;但对短期增大、渗血的异常痣,必须优先医学检查。美国皮肤病学会数据显示,定期进行皮肤镜检查可使黑色素瘤早期诊断率提升40%。这种“信而不迷”的态度,既尊重文化传统,又守住科学底线。

未来研究可探索跨学科整合路径。如通过大数据分析特定痣相人群的健康趋势,或运用认知神经科学解码“吉痣信念”对行为决策的影响。传统相术中的观察经验,或可为现代医学提供辅助诊断线索——例如中医将印堂痣与心血管疾病关联的假说,值得循证医学验证。

总结

人体痣相犹如镶嵌在皮肤上的文化密码与生物标记,承载着传统智慧与现代科学的双重审视。从命理象征到健康预警,从审美符号到心理暗示,其多维价值体系要求我们以开放而审慎的态度对待。在科技昌明的今天,我们既需摒弃“以痣断命”的迷信,亦可保留其作为文化遗产的审美与哲学意蕴,更应重视其潜在的医学警示功能。这种理性与浪漫的平衡,或许正是文明演进的真谛。