在中国传统文化中,痣相学作为面相学的重要分支,常被赋予解读命运、性格的神秘色彩。无论是街头巷尾的算命摊,还是网络上的趣味测试,“痣的位置决定人生”的说法总能引发热议。在科学理性主导的现代社会,痣相算命究竟是传统文化的智慧结晶,还是缺乏依据的迷信残余?这一争议始终存在。本文将从历史、科学、心理及社会价值等角度,探讨痣相学的可信度与当代意义。

一、历史渊源与文化逻辑

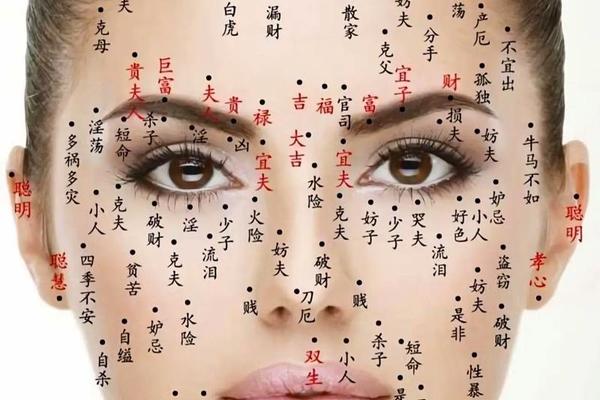

痣相学的雏形可追溯至先秦时期的相术典籍,其理论基础与中医的“天人合一”思想密切相关。古人将人体视为宇宙的微观映射,认为痣的分布如同星辰排列,暗藏命运密码。例如《相理衡真》中将面部比作土地,善痣如同秀木,象征吉祥;恶痣则似杂草,预示凶厄。这种观念在民间与文学作品中被不断演绎,如武侠小说中主角的“天命痣”,既强化了人物特质,也反映了痣相文化在集体意识中的根深蒂固。

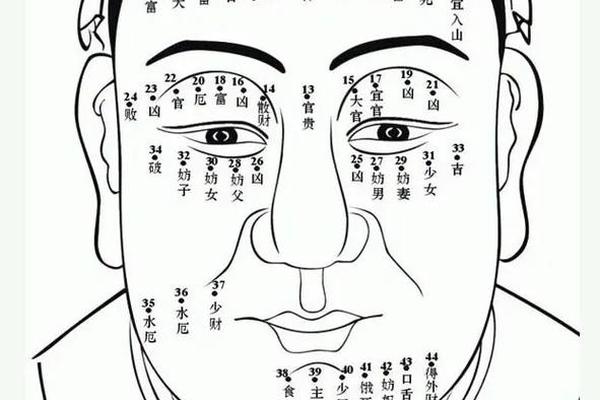

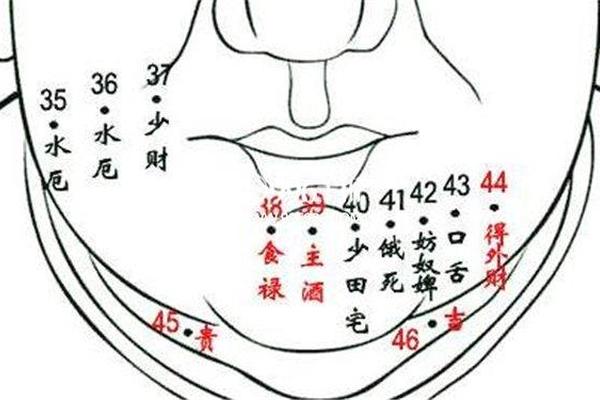

传统痣相学的分类体系具有高度象征性。面部被划分为十二宫位,对应事业、情感、财富等不同领域。如眉心的“印堂痣”被认为与智慧相关,而嘴角的“食禄痣”则象征口福与财运。这种划分方式虽缺乏解剖学依据,却通过代际传承形成了一套自洽的逻辑系统。例如“脚踏七星”的传说将脚底痣与帝王命格关联,既满足了人们对命运的好奇,也塑造了特定的文化符号。

二、科学视角下的双重审视

现代医学研究表明,痣的本质是黑色素细胞聚集形成的皮肤现象,其形态、数量与遗传、紫外线暴露等生理因素相关,并不具备预测命运的功能。美国皮肤病学会指出,直径超过6毫米、边缘模糊或颜色不均的痣可能提示黑色素瘤风险,这一发现与痣相学的吉凶判断形成鲜明对比——传统观念中的“富贵痣”,在医学视角下可能是健康隐患的预警信号。

心理学研究则为痣相学的社会影响提供了新解释。“自我实现预言”理论表明,个体对痣相的信念会引发行为改变。例如相信眉间痣象征智慧的人,可能更主动地投入学习,从而提升认知能力;而将颈部痣视为“苦情痣”者,则可能在亲密关系中过度敏感,无意间制造矛盾。这种心理暗示效应,揭示了传统文化通过认知框架影响现实的内在机制。

三、争议中的社会价值重构

尽管缺乏科学实证,痣相学仍在当代社会展现独特价值。在文化层面,它作为非物质文化遗产,为文学创作提供符号素材。古典小说中黛玉的“泣泪痣”、现代影视剧角色的“宿命痣”,均借助痣相意象增强叙事张力。民间艺术中的痣相元素,则成为连接古今审美观念的桥梁,如年画人物额间的朱砂痣,既承载祈福寓意,也延续着视觉传统。

其娱乐功能在数字时代得到强化。社交媒体上,“富贵痣自测”话题常引发百万级互动,网友通过AI面相分析工具生成“痣运报告”,这种轻量化的文化消费方式,既满足了猎奇心理,也创造了新型社交货币。但需警惕的是,部分商业机构利用信息不对称,将痣相与风水改运捆绑营销,甚至衍生出“点痣改命”的灰色产业链。

四、理性认知的实践路径

对待痣相学的科学态度,需建立在批判性思维基础上。一方面承认其文化载体功能——日本学者宫崎市定发现,江户时代的痣相记录与当时的社会阶层流动存在统计学关联,说明传统文化可能通过象征系统反映现实矛盾。另一方面需明确区分健康风险,医学界建议建立“ABCDE法则”(不对称、边界、颜色、直径、演变)作为痣观察标准,这比传统吉凶判断更具现实意义。

未来研究可探索两条路径:其一是文化人类学方向,通过田野调查解析痣相符号在不同地域、族群中的变异规律;其二是认知心理学方向,量化分析痣相暗示对决策行为的影响机制。例如实验证明,被告知“财帛宫有痣”的受试者,在模拟投资任务中表现出更高风险偏好。这类跨学科研究,有望为传统文化与现代科学的对话开辟新空间。

痣相算命作为一种文化现象,既是古人探索命运的精神遗产,也是当代社会心理的折射镜。从科学实证角度,其吉凶预言缺乏生物学依据;但从文化功能视角,它承载着集体记忆与情感寄托。在祛魅与传承之间找到平衡点,既需医学工作者加强皮肤健康科普,也需文化研究者挖掘其符号价值。或许正如《相理衡真》所言:“心为命运方向盘”——真正决定人生的,并非肌肤之上的微小斑点,而是个体在认知升级中不断重构的生命实践。