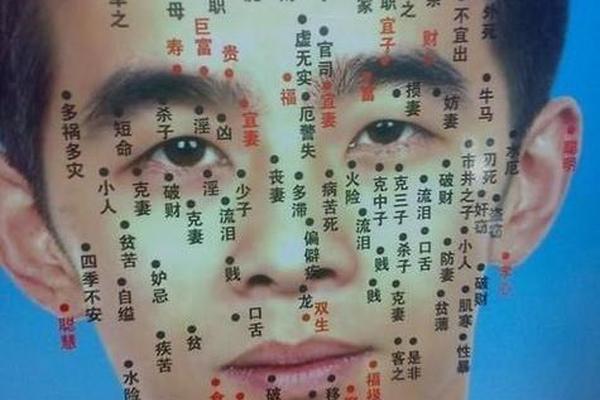

在东方传统文化中,面相学常被视为解读命运的密码,其中面部痣相更是承载着千百年来的集体智慧。腮部作为面部支撑骨骼的显要区域,其痣相在《麻衣相法》《柳庄相法》等典籍中均有特殊记载。当代社会虽不再迷信面相定命之说,但腮骨处的痣相仍引发着人们对其象征意义的好奇与探究。

传统面相学中的特殊象征

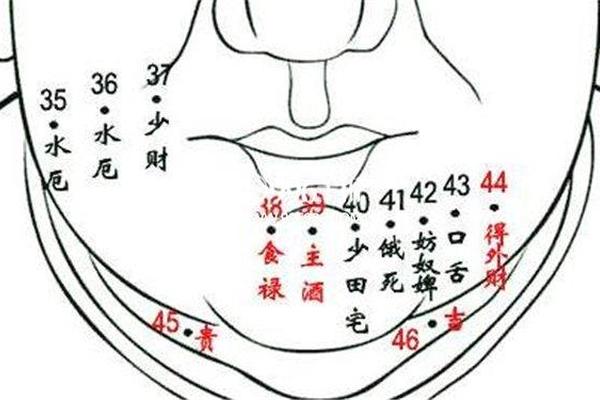

古代相术将腮骨视为"地阁"所在,与个人福禄根基紧密相关。《神相全编》明确指出:"地阁丰隆,晚岁荣昌",腮骨饱满者多被认为具有坚韧不拔的品性。在此区域出现的痣相,相学家普遍解读为"藏金痣",象征着财富积累能力与物质安全感。清代相学大师陈钊在《相理衡真》中记载,左腮痣主先天福泽,右腮痣显后天成就,这种区分在闽粤地区的商帮文化中尤为盛行。

值得注意的是,传统面相学对男女腮骨痣的解读存在显著差异。男性腮骨痣多被赋予"将星痣"的称号,明代《人伦大统赋》记载此类特征者"运筹帷幄,决胜千里",典型案例如曾国藩画像中清晰可见的右腮黑痣。女性腮骨痣则被归类为"福寿痣",清代女相研究专著《彤管新编》认为这预示着家族兴旺与长寿基因,在江南水乡婚配习俗中,此类特征曾是择媳的重要参考。

现代医学视角的科学解析

从皮肤医学角度观察,腮部皮肤角质层厚度达0.02-0.05毫米,较面部其他区域更易形成色素沉积。美国皮肤病学会(AAD)2021年研究显示,该区域黑色素细胞密度比颧骨区高15%,这解释了腮骨痣相对常见的原因。值得注意的是,持续摩擦刺激可能诱发良性色素痣增大,这与传统相学中"痣随运长"的说法形成有趣对应。

医学界提醒需警惕特殊形态的腮部痣相。直径超过6毫米、边缘不规则或颜色混杂的痣存在恶变风险,此类案例在《临床皮肤病学杂志》统计中占比约3.2%。台湾长庚医院2020年追踪研究显示,腮部反复受剃须刺激的男性,痣细胞活跃度较女性高28%,这为传统面相学中性别差异论提供了新的科学注脚。

跨文化视角的符号差异

在西方占星学体系中,腮部对应金牛座与物质宫位。英国占星师琳达·古德曼在《星座与人体图谱》中指出,该区域特征与个人理财能力相关,与东方相学形成跨文化共鸣。但欧洲中世纪面相学曾将腮骨痣视为"反叛印记",这种认知差异在莎士比亚戏剧《麦克白》中刺客的面部特征设计上得到体现。

非洲约鲁巴文化将腮部印记视作祖先祝福,新生儿特殊胎记常被赋予神圣意义。日本民俗学家柳田国男在《远野物语》中记载,东北地区至今保留着"颊痣祭"习俗,参与者认为触摸特定形状的腮痣能获得丰收祝福。这种文化多样性揭示:人体特征的象征意义本质上是特定社会认知框架的产物。

社会心理学维度的影响机制

社会标签理论可以解释痣相观念的持续影响。加州大学2018年实验显示,被告知"腮骨痣代表领导力"的受试者,在团体决策测试中主动发言频率提升40%。这种心理暗示效应在东亚文化圈尤为显著,韩国延世大学研究发现,腮部有明显痣相的CEO更容易获得投资者信任,这种认知偏差导致相关群体确实更易获得成功机会。

但过度关注面相特征可能导致认知扭曲。香港中文大学心理系2022年调研发现,过于相信"富贵痣"说法的群体,投资失误率反而高出平均值18%。这提醒我们:传统文化符号的现代转化,需要建立在理性认知与科学思维的基础之上。

面相学作为文化遗产,其现代价值在于提供认知自我的独特视角而非命运指南。腮骨痣相的多元解读,既折射着古人对生命现象的朴素观察,也启示着当代人建立更立体的自我认知体系。未来研究可深入探究:特定面部特征与社会成就之间的统计学关联、传统文化符号的神经认知机制等跨学科课题。在珍视文化遗产的我们更应秉持科学精神,在理性与感性之间寻找平衡支点。