在传统文化与现代医学的交汇点上,“痣”这一皮肤现象承载着多重解读。从中医视角看,痣是气血凝滞的产物;在面相学中,痣的位置与形态被赋予命运吉凶的象征;而医学领域则强调其病理属性及治疗选择。随着人们对健康和美观的双重追求,“切痣”与“点痣”的抉择常伴随传统观念与科学认知的碰撞。本文将深入探讨这一议题,揭示其背后的文化逻辑与医学原理。

一、痣相学的文化意义与医学争议

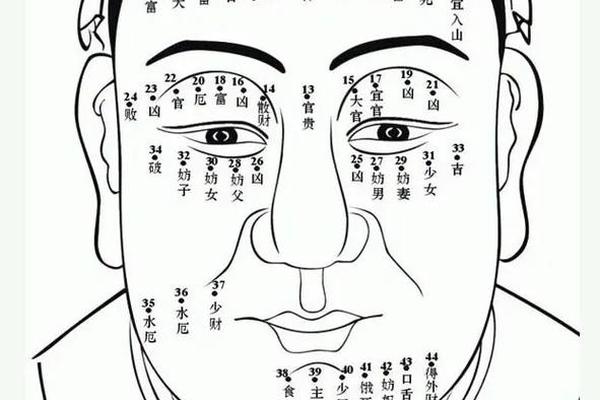

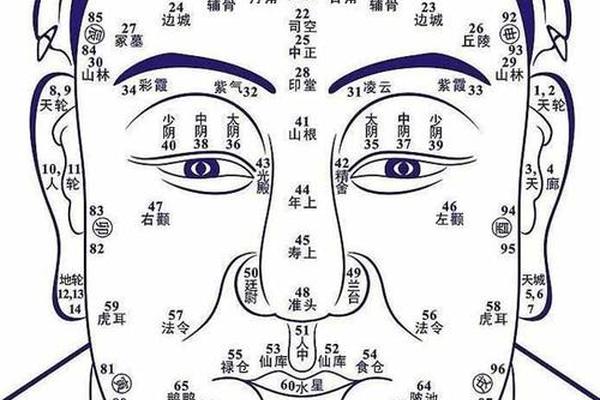

传统面相学将痣视为命运密码,如额头痣象征事业运、眉间痣关联情缘,甚至青记被视为“天命转世”的印记。这种观念源于古代对人体与自然关系的朴素认知,认为痣的位置对应脏腑功能或人生轨迹。例如《医宗金鉴》提出黑痣与肾气相关,红痣与肝经郁火相连,这种理论虽未获现代医学验证,却在民间形成“吉痣宜留,凶痣当除”的普遍认知。

然而医学界对痣相学持审慎态度。研究表明,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形态变化可能反映皮肤病变风险。临床医生指出,仅凭面相判断痣的性质存在误判风险,如网页36案例显示,耳垂痣虽被称作“智慧象征”,实则为神经衰弱的外显。现代医学更关注痣的ABCDE法则(不对称、边缘模糊、颜色不均、直径过大、演变异常),强调应通过病理检查而非传统相术判断是否切除。

二、切痣与点痣的技术原理及适应症

激光点痣采用二氧化碳激光汽化技术,精准作用于表皮层,适用于直径小于5mm的良性浅表痣。其优势在于创伤小、恢复快,但可能因深度不足导致复发,如网页20数据显示复发率约3%-5%。相较之下,手术切痣通过外科切除确保病理完整性,尤其适用于摩擦部位(如手足、腰部)或疑似恶变的病灶。临床统计显示,直径超过5mm的痣经切除后复发率低于1%,且能获取组织样本进行癌症筛查。

治疗选择需综合考量多重因素。从医学标准看,面部非摩擦区的小型色素痣适合激光治疗;而快速增大、边缘模糊的痣则需手术干预。网页35的案例显示,颧骨痣因年龄增长导致皮肤松弛,原本无害的痣因形态改变引发“显凶”观感,此时更需结合美观需求选择切除方式。值得注意的是,中医理论提示某些痣与体质相关,如红痣多属肝火旺盛,治疗后可配合疏肝理气调理。

三、决策中的多维考量:美观与健康的平衡

在审美层面,痣的取舍折射社会认知变迁。研究显示,约68%的求美者因“影响面相运势”选择祛痣,而32%主要出于美观考虑。网页35对比分析发现,鼻翼小痣可增添个人特色,但直径超过3mm则破坏面部比例。这种审美判断需结合个体特征,如网页73案例显示,眉头肉痣因频繁摩擦增加恶变风险,即便面相学称其为“财库”,仍建议优先切除。

健康风险不容忽视。医学文献证实,长期受摩擦的痣恶变概率增加30%,这与中医“经络不畅”理论形成呼应。临床建议采用分级管理:稳定型小痣可定期观察;变化型痣需3个月内复诊;高危痣应立即切除。值得注意的是,网页36强调“亮红痣”可能反映器官功能亢进,此类痣虽属良性,但伴随的身体信号需系统调理。

总结与建议

痣的处理本质是文化认知与科学判断的融合。传统痣相学为选择提供文化参照,但医学评估应作为决策基石。建议建立“三步决策法”:首先通过皮肤镜进行ABCDE评估;其次结合位置、大小选择术式;最后参考个体审美与文化信仰调整方案。未来研究可深入探讨中西医结合疗法,如切除后配合经络调理降低复发率,或开发更精准的激光技术减少色素残留。对于公众教育,需破除“面无善痣”等绝对化观念,引导建立“科学识痣,理性祛痣”的健康认知体系。