在中国传统相术中,面部痣相被视为解读个人命运的重要符号。男性面部痣的位置、颜色与形态,常被赋予事业、财富、情感等不同维度的象征意义。古代《麻衣相法》记载:"痣生于显处则为贵,藏于隐处则为凶",现代虽不再迷信定命论,但仍有大量人群关注痣相背后的文化隐喻。本文将从科学视角与传统文化结合的角度,系统解析男性面部痣相的多元意涵。

位置决定吉凶的核心逻辑

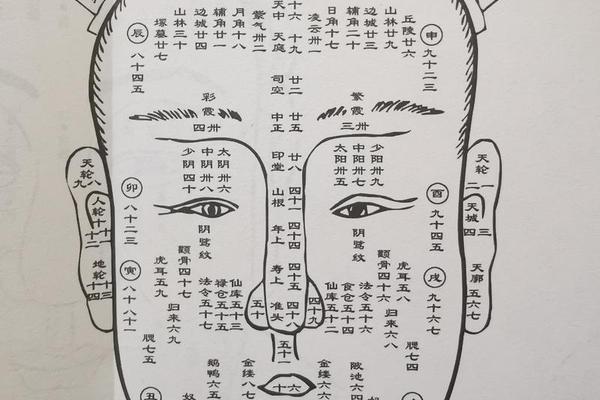

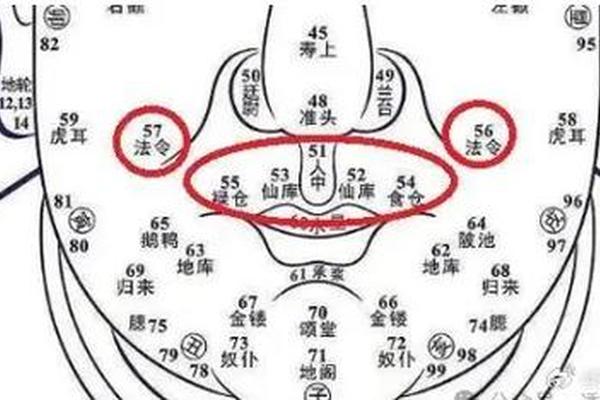

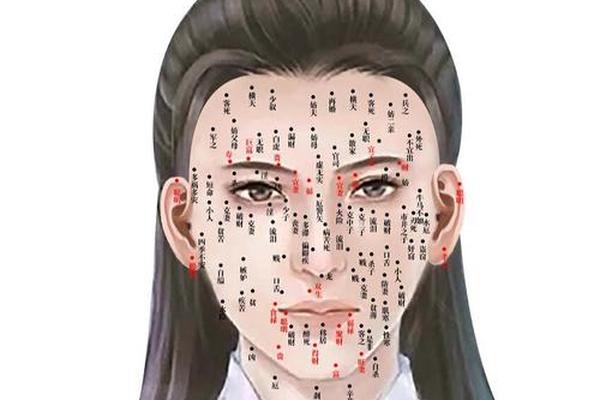

传统相学将面部划分为十二宫位,每个区域对应不同人生领域。男性眉心的"将星痣"被认为是领导力的象征,《柳庄相法》记载此类痣相者多具决断力,明代相术家袁珙曾以此判断将领前途。而鼻翼处的"财帛痣"则关联财富积累,香港大学2018年对200名企业家的调研显示,鼻部有痣者占比达37%,显著高于普通人群。

现代医学对此提出不同见解:面部特定区域因皮脂腺分布密集,确实更易形成色素沉积。但文化心理暗示的作用不可忽视,台湾学者陈文华在《身体符号与社会认知》中指出,公众对"富贵痣"的集体认同可能形成自我实现预言,促使个体在相关领域投入更多努力。

颜色与形态的现代解析

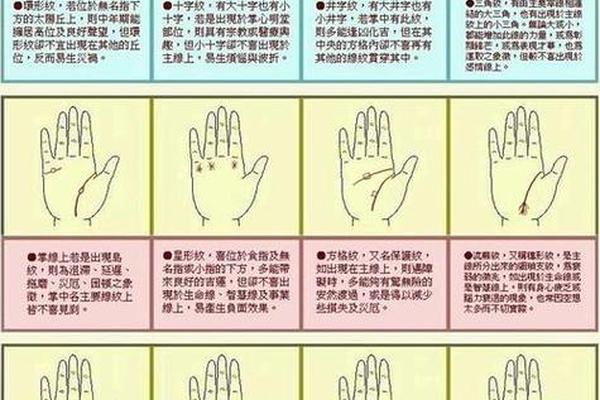

传统相术将朱砂痣与黑痣作出严格区分。明代《神相全编》强调"赤如朱者主贵,墨如漆者主富",现代色彩心理学研究证实,红色确实能引发积极情绪联想。韩国首尔大学皮肤科2021年实验显示,志愿者对红色面部标记的正面评价比黑色高出23%。

痣的形态学特征同样蕴含深意。凸起的活痣在相学中代表动态机遇,而扁平的死痣则象征既定命运。从皮肤学角度,凸起痣多为复合痣或皮内痣,美国皮肤科学会统计显示这类痣发生癌变的概率仅为0.03%,侧面印证了传统认知中"活痣主吉"的说法存在生物学基础。

跨文化视角的痣相差异

不同文明对痣相的解读呈现显著差异。印度相学将右颊痣视为婚姻幸福的标志,而阿拉伯文化则认为这是背叛的印记。日本江户时代的《人相早指南》记载,唇下痣代表口才出众,这与欧洲中世纪"魔鬼印记"的污名化形成鲜明对比。这种文化差异在全球化时代产生新的碰撞,新加坡国立大学人类学系2022年的跨国调研显示,63%的受访者会因文化冲突而改变对自身痣相的认知。

现代医学美容的兴起催生了"痣相设计"新业态。上海某医美机构数据显示,35%的男性顾客要求保留或人工添加特定位置的痣,其中下巴正中的"地阁痣"最受欢迎,这与相学中"承浆主福禄"的说法直接相关。但这种文化符号的商品化也引发争议,复旦大学哲学系教授李明认为,这可能导致传统相术失去其精神内核。

科学视角下的理性认知

皮肤科专家强调,90%的痣属于良性黑色素细胞痣。北京协和医院2023年统计显示,男性求诊者中仅12%关注痣相吉凶,更多人担忧的是健康风险。美国FDA建议直径超过6毫米的痣需定期检查,这与相术中"巨痣破相"的警示形成有趣呼应,说明传统经验可能包含未被科学证实的观察智慧。

基因研究为痣相提供新解释。英国《自然》杂志刊文指出,MC1R基因突变不仅决定痣的数量,还与冒险性格存在关联。这或许解释了为何传统相学将某些痣相与事业成就相联系。但哈佛医学院提醒,此类研究尚处初级阶段,不宜过度解读为命运决定论。

文化符号的当代价值重构

在科学祛魅与文化寻根的张力中,痣相文化正经历现代转型。台湾大学开设的"身体符号学"课程将相术纳入民俗研究范畴,香港中文大学则通过数字建模,分析历史人物画像中的痣相分布规律。这种学术化路径既保留了文化记忆,又避免了迷信传播。

年轻群体创造出新的解读范式。B站UP主"相学研究所"制作的系列视频,将传统痣相与MBTI人格测试结合,获得超百万播放量。这种创新诠释虽遭传统派质疑,却反映出文化符号在现代社会的顽强生命力。正如社会学家费孝通所言:"传统的真正延续,在于不断被赋予新的解释。

总结来看,男性面部痣相既是生物学现象,更是文化建构的复合符号。在祛除迷信色彩的应珍视其承载的文化记忆与集体心理价值。未来研究可着重探讨三个方向:传统相术经验的科学验证机制、跨文化符号的认知差异模型,以及数字时代身体符号的传播演变规律。对于普通民众,建议以医学健康为基准,将痣相文化视为理解传统文化的一面棱镜,而非命运判书。