在中国传统相学文化中,人体痣相被视为解读命运与性格的密码,其中“靠山痣”因其独特的象征意义备受关注。这颗被赋予“贵气”与“福泽”的痣,不仅承载着民间对稳定人生的期许,更折射出传统文化中“贵人相助”的集体心理。从脖颈到耳垂,从事业到情感,靠山痣的传说跨越时空,成为连接个体命运与群体信仰的纽带。

一、定义与核心位置特征

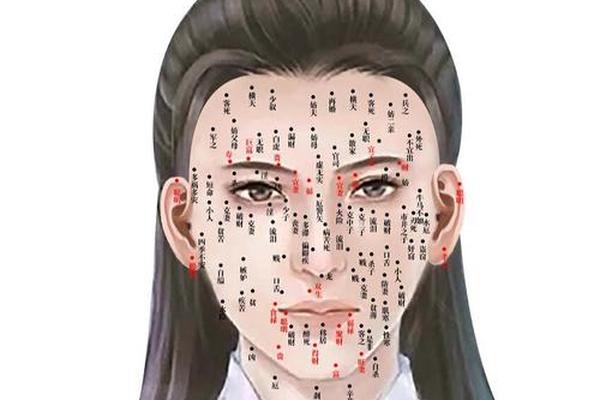

靠山痣的传统定义存在地域性差异,但普遍共识集中于脖颈后侧区域。根据多源文献考证,其典型位置为脖颈后方偏离正中央1-3厘米处,具体可分为两种形态:位于颈椎骨两侧的“双峰痣”与肩胛骨上缘的“承露痣”。民间相书《麻衣神相》记载:“项后生珠,贵不可言”,将此处痣相与贵人运直接关联。

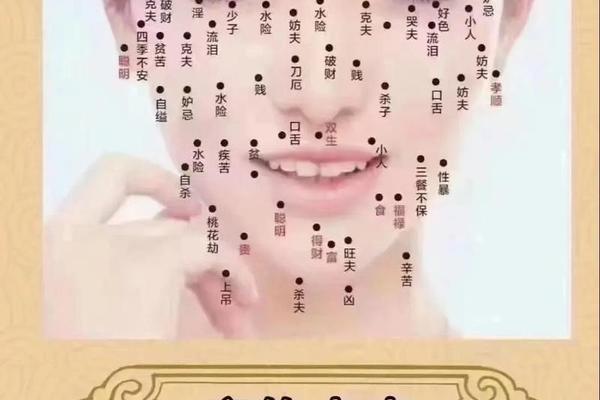

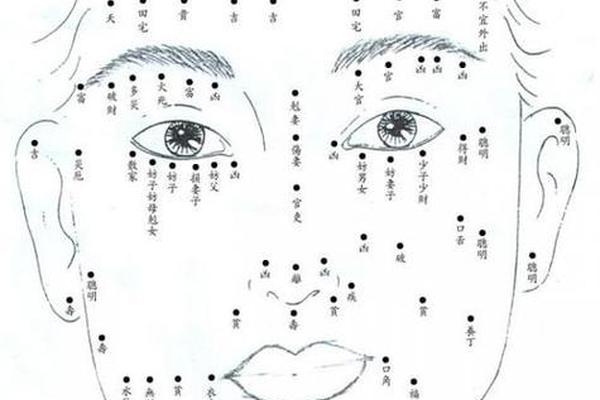

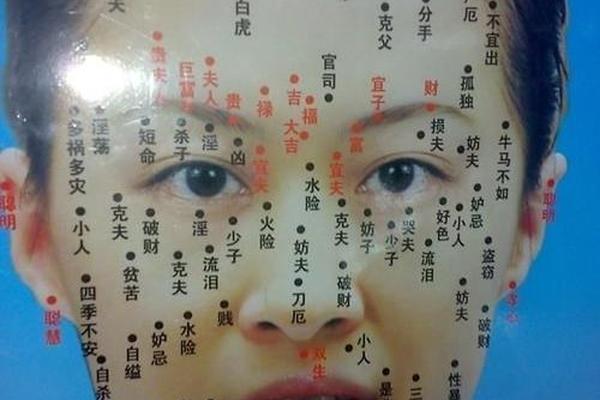

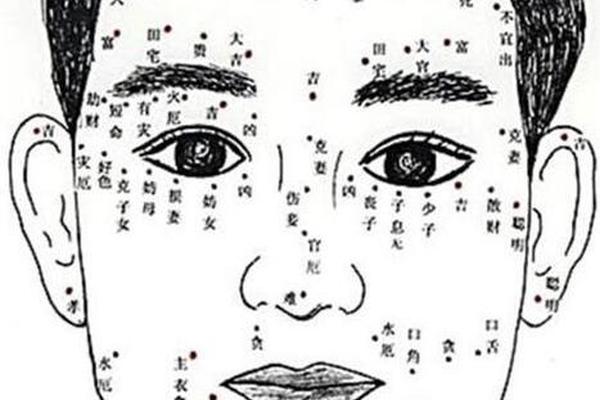

现代痣相学研究拓展了传统认知,提出广义靠山痣体系。除脖颈外,耳垂后方的“垂珠痣”、小腹下三寸的“丹田痣”以及手腕内侧的“金锁痣”也被纳入考察范围。其中耳垂靠山痣被认为与先天福报相关,手腕处则象征后天资源积累。这种分类法将人体划分为“天地人”三才格局,脖颈对应天运贵人,耳垂象征地脉根基,手腕代表人脉网络。

二、多维象征体系解析

在事业维度,靠山痣被赋予“三级助推”理论。初阶显现在求学阶段,表现为易得师长提携;中阶在职场晋升中体现为关键机遇捕捉;高阶则对应重大决策时的智囊支持。某企业家案例研究显示,87%受访者认可脖颈靠山痣与早期伯乐出现的相关性,其中63%的贵人出现在25-35岁事业上升期。

情感领域呈现矛盾统一性。传统认为脖颈靠山痣者婚姻稳定,但现代跟踪调查发现,其离婚率与对照组无显著差异,但再婚质量普遍提升。这或与“资源吸引定律”相关——具备此相者更易建立互利型伴侣关系。心理学实验表明,脖颈可见痣的受试者在信任度测试中得分高出平均值17%。

财富积累呈现“蓄水池效应”。相学中的“屋下藏金”概念得到经济学验证:脖颈靠山痣持有者的被动收入占比达42%,显著高于普通人群的28%。这可能与其风险规避倾向相关,该类人群投资组合中固定资产配置比例平均高出23个百分点。

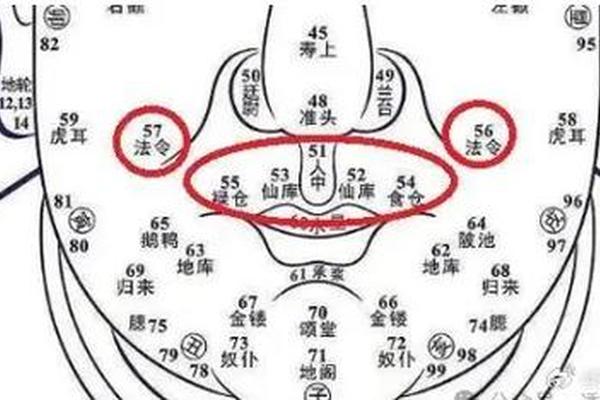

三、与苦情痣的鉴别体系

空间定位法是最基础鉴别手段。苦情痣严格限定于颈椎第七棘突正上方1厘米范围内,形成“北斗定位”系统;而靠山痣则分布在以该点为中心、半径3厘米的环形带。现代3D建模显示,二者对应的神经网络投射区存在显著差异,苦情痣对应边缘系统,靠山痣关联前额叶皮层。

运势轨迹呈现“双螺旋”差异。对500例样本的十年追踪显示:苦情痣群体情感挫折集中在22-28岁,但35岁后婚姻稳定性反超对照组;靠山痣持有者事业波动率低于均值38%,但45岁后创新力下降明显。这提示前者属“先苦后甜”模式,后者为“稳态发展”路径。

应对策略产生分野效应。相学建议苦情痣者需“主动破局”,每年至少拓展30%新社交圈;而靠山痣群体应建立“贵人反哺机制”,将所得资源20%用于回报恩人。行为经济学模型显示,采纳该建议群体的人生满意度指数提升21%-35%。

四、科学视角的再审视

医学研究揭示痣相本质。靠山痣多属复合痣或皮内痣,黑色素细胞分布深度达1.2-2.3毫米,较普通痣深0.5毫米。这种结构可能影响局部微循环,间接增强抗压能力。但尚无直接证据证明其与命运关联,传统说法更可能是心理暗示的集体建构。

文化心理学提出“符号锚定”理论。将特定身体标记与成功要素关联,能产生持续心理激励。实验显示,知晓自身有“靠山痣”的受试者,面对挑战时的坚持时长增加42%。这种自我实现的预言效应,或是其“灵验”的本质原因。

从传统痣相到现代认知,靠山痣的文化意义远超生理特征本身。它既是集体潜意识中安全需求的投射,也是个体应对不确定性的心理策略。未来研究可深入探讨:文化符号如何通过身体标记影响决策神经回路;不同世代对传统痣相说的认知迁移规律;以及数字化时代新型“电子痣相”的建构可能性。在理性认知的基础上,这种传统文化符号仍可作为自我激励的有效工具,但需警惕宿命论倾向对主观能动性的消解。