“白月光”与“朱砂痣”这一对意象,源自张爱玲的小说《红玫瑰与白玫瑰》,其原文与意涵承载着人性的复杂与情感的永恒困境。以下是关于这两个概念的解析及原文引用:

一、原著出处与原文

张爱玲在《红玫瑰与白玫瑰》中写道:

> “也许每一个男子全都有过这样的两个女人,至少两个。娶了红玫瑰,久而久之,红的变了墙上的一抹蚊子血,白的还是‘床前明月光’;娶了白玫瑰,白的便是衣服上沾的一粒饭黏子,红的却是心口上一颗朱砂痣。”

这段话揭示了人性中“未得之物”与“已失之爱”的矛盾:无论选择哪一方,未得到的永远是心中最完美的存在,而拥有的终将褪色为平庸。

二、象征意义与“意难平”的根源

1. 白月光:未完成的理想

纯洁与遥不可及:象征情窦初开时爱而不得的初恋或理想恋人,如月光般皎洁却难以触及。这种情感往往因距离感被无限美化,成为对抗现实平庸的精神寄托。

意难平:未实现的遗憾会因“未完成情结”在记忆中反复发酵,成为永恒的向往。

2. 朱砂痣:刻骨铭心的烙印

炽热与失去之痛:代表曾拥有却无法再拥抱的爱情,如朱砂痣般烙印于心。其疼痛感在时间中被咀嚼成执念,成为对逝去美好的悼念。

意难平:失去后的懊悔与怀念,使朱砂痣成为对自我选择的反刍。

3. 人性困境

无论选择红玫瑰(朱砂痣)还是白玫瑰(白月光),得到后都会因“习以为常”而褪色,未得到的则因“不可及”而永恒闪耀。这种矛盾揭示了人性对“缺憾美”的执念。

三、现代语境中的延伸

在当代网络文化中,这两个意象被赋予新解:

白月光:寄予希望却无法拥有的人,常指初恋或暗恋对象。

朱砂痣:拥有过却无法再拥抱的人,多指因现实原因分开的刻骨铭心之恋。

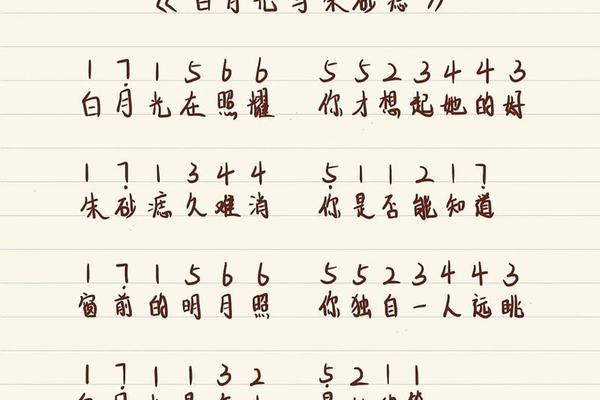

流行文化:如歌曲《白月光与朱砂痣》中唱道:“白月光在照耀,你才想起她的好;朱砂痣久难消,你是否能知道”,呼应了原著的遗憾美学。

四、张爱玲笔下的现实映照

小说中,男主角佟振保与“红玫瑰”王娇蕊(朱砂痣)、“白玫瑰”孟烟鹂(白月光)的情感纠葛,映射了现实中的婚姻困境:

红玫瑰的蜕变:热情奔放的娇蕊最终成为传统妻子,而温婉的烟鹂却出轨裁缝,讽刺了婚姻中理想与现实的落差。

张爱玲的投射:张爱玲本人与胡兰成、赖雅的情感经历,也被认为融入了小说创作,强化了“爱而不得”的宿命感。

五、哲学与心理学视角

理想与现实的割裂:白月光代表“想象中的完美”,朱砂痣象征“现实中的缺憾”,二者共同构成情感世界的二元对立。

时间维度:白月光多萌芽于青春期的纯粹憧憬,朱砂痣则源于成年后的欲望与遗憾,体现了不同人生阶段的情感需求。

“白月光与朱砂痣”的“意难平”,本质是人性对未得之物的永恒追逐。张爱玲的原文不仅是一段文学经典,更成为现代人情感困境的隐喻——无论选择哪种爱情,缺憾与怀念始终如影随形。或许正如网友所言:“愿你的白月光,亦是相伴一生的朱砂痣”。