在中国传统相学中,人体上的痣不仅是皮肤表层的色素沉积,更被视为解读命运与性格的密码。其中,“痣相有火”与“痣相性暴”两个概念尤为引人关注——前者多指痣的色泽或位置暗含五行之火属性,象征热情、冲动或生命力旺盛;后者则特指某些痣相与性格中的暴躁、易怒倾向存在关联。这种将生理特征与心理特质相勾连的学说,既承载着古人对人体与宇宙关系的哲学思考,也映射出东方文化对“天人合一”理念的具象化演绎。本文将从传统理论、具体表征、科学视角等多维度,深入解析这两种痣相的文化内涵与现实意义。

一、痣相学的理论基础

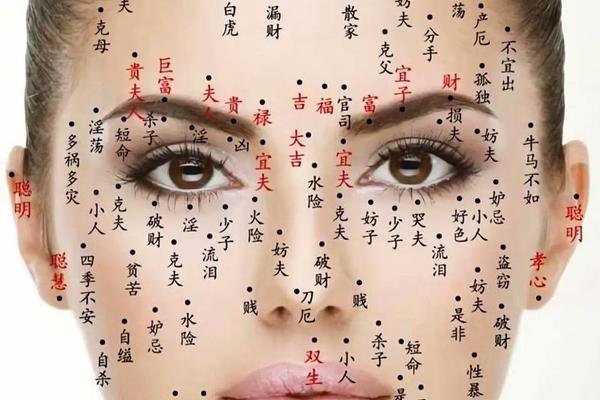

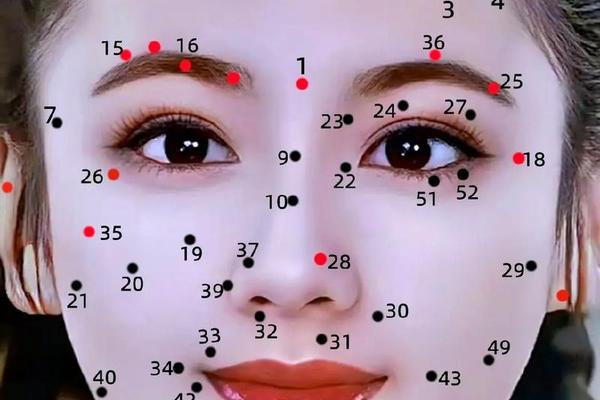

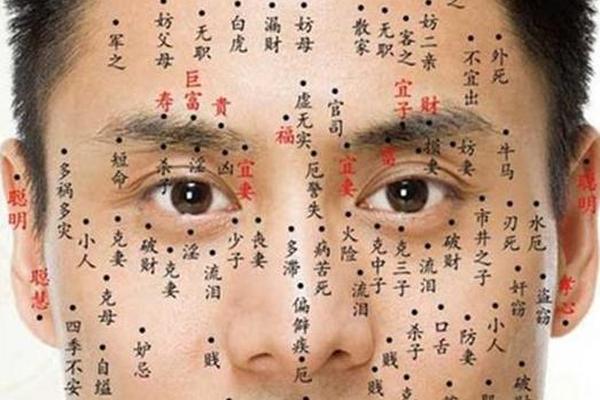

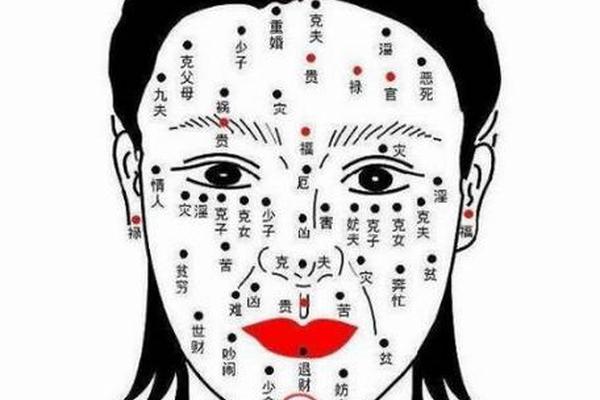

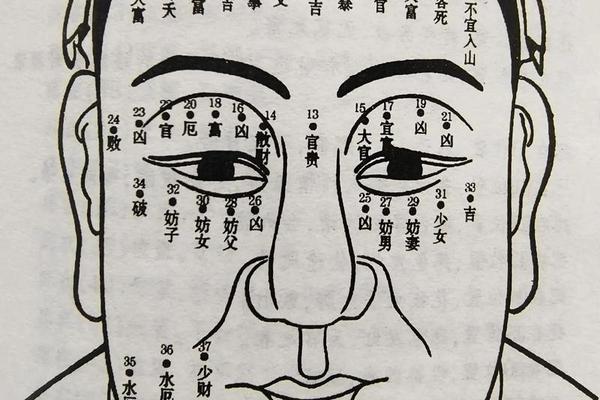

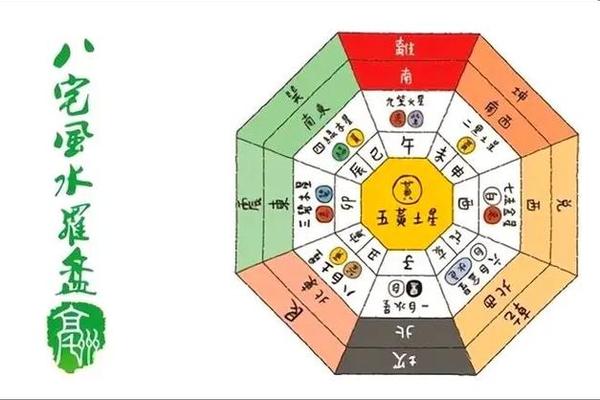

痣相学的核心逻辑建立在“象数思维”之上,认为人体是天地宇宙的微观映射。《易经》提出的“近取诸身,远取诸物”原则,在痣相学中体现为通过痣的位置、形态与五行属性的对应关系来推断命运。例如,面部被划分为十二宫位,每个区域对应不同人生领域:眉间为事业宫,鼻翼为财帛宫,眼角则为夫妻宫。若某宫位出现红色或凸起的痣,则被归为“有火”之相,暗示该领域易生变动或需防范冲突。

五行学说进一步深化了这种关联。火属性痣相通常表现为色泽鲜红、形状圆润或位于面部上部(额头、眉骨等阳气旺盛处)。传统相书《麻衣神相》记载:“赤珠显于离位,主性烈如火”,认为额头中央的红痣象征进取心强但易失之急躁。这与中医理论中“心属火”的观点相呼应,暗示此类人可能存在心火亢盛、肝阳上亢的体质特征,从生理基础影响性格表现。

二、性暴痣相的具体表征

在传统相学体系中,“性暴”痣相多集中于面部特定区域。首推眉上痣,尤其是靠近眉心的位置。相书《柳庄神相》指出:“双眉带煞,印堂含凶”,若眉峰处有深色痣,主性格刚烈,行事欠深思。现代心理学研究发现,眉毛区域与情绪表达的肌肉群高度关联,长期皱眉可能加深该处皮肤色素沉积,形成“后天性暴痣”的生理-心理互动现象。

另一典型区域是眼角与颧骨的组合痣相。眼角痣(泪痣)本主情感丰富,但若同时颧骨高耸且带痣,则被解读为“权欲炽盛”。古籍《神相全编》称:“颧赤如珠,性若豺虎”,认为这类人控制欲强且手段激进。从解剖学角度分析,颧骨突出者面部轮廓更具攻击性,可能强化他人对其性格的负面认知,形成自我实现预言。

三、痣相形态的吉凶辩证

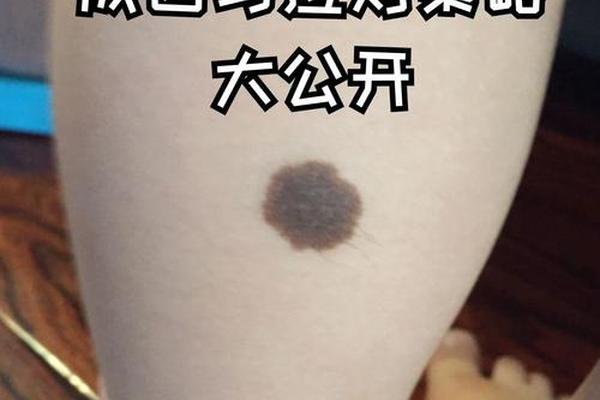

痣的形态特征是判断“有火”或“性暴”的重要依据。传统相学将痣分为“活痣”与“死痣”:活痣圆润饱满、色泽明润,即使位于凶位亦能化险为夷;死痣则干瘪晦暗、边缘模糊,即便在吉位也难显其效。例如耳垂的鲜红活痣主财运亨通,但若变为灰褐色且表面粗糙,则可能预示投资失利或情绪失控。

颜色更是关键判别标准。朱砂痣(鲜红色)属纯阳之火,多主事业运旺但婚姻波折;暗红痣则属浊火,常与肝郁气滞相关,易导致失眠多梦、烦躁易怒。相学与中医在此达成共识:《黄帝内经》记载“诸痛痒疮皆属于心”,面部的红色病变往往提示心火过旺,需通过清心宁神的中药调理。

四、现代科学的交叉验证

从医学视角看,痣的形成机制为痣相学提供了部分科学注脚。研究表明,内分泌失调会导致黑色素细胞异常增殖,而压力激素皮质醇的持续升高,确实可能引发焦虑、易怒等情绪问题。这解释了为何长期处于高压状态的人群,其面部特定区域(如额头、下巴)更易出现色素沉着,形成所谓“性暴痣”的生理-心理关联。

遗传学研究则揭示了痣相分布的生物学基础。MC1R基因突变不仅影响痣的数量与颜色,还与肾上腺素分泌水平相关,携带者往往表现出更高的冒险倾向与情绪波动。这为“火性痣相”提供了分子层面的解释——某些遗传特征可能同时塑造外在痣相与内在性格。

五、文化隐喻与现实启示

痣相学作为传统文化遗产,其价值在于构建了身心交互的认知框架。将“火”的抽象属性具象化为痣相特征,体现了古人用自然元素解释复杂人性的智慧。例如鼻尖红痣被喻为“燎原之火”,既暗示财运通达,也警示需防盛极而衰,这种辩证思维对现代风险管理仍有启发。

对于当代人而言,理性看待痣相需把握两个原则:一是承认其文化隐喻价值,但不迷信宿命论;二是关注痣的医学指征,及时排查恶性病变。建议结合中医体质辨识,如“火型体质”者(面赤、舌红、脉数)若伴生特定痣相,可通过滋阴降火的食疗方(如百合银耳羹)平衡身心。未来研究可借助人工智能技术,建立痣相特征与心理量表的大数据关联模型,推动传统相学的科学化转型。

从眉间的朱砂到眼角的泪痣,这些皮肤上的印记承载着跨越千年的文化密码。痣相学中的“火”与“暴”,本质是古人对性格特质的诗意化编码。在科学与传统对话的今天,我们既要珍视其人文价值,也要以实证精神去伪存真,让古老的智慧在现代语境中焕发新生。