在中国传统相学典籍《麻衣相法》中,"额如覆肝,鼻若悬胆"被视作贵人之相,而额间一点朱砂痣更被认为是"天赐福印"。这种独特的审美趣味跨越千年,在当代社会依然引发热议——额头美人尖的痣究竟承载着怎样的文化密码?现代人又该如何解读这颗小小印记背后的多重意蕴?

文化符号的嬗变轨迹

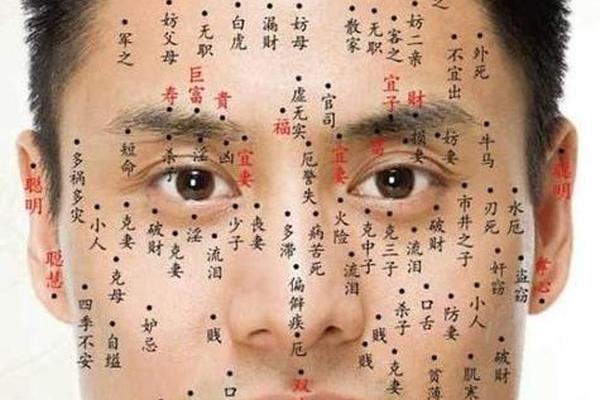

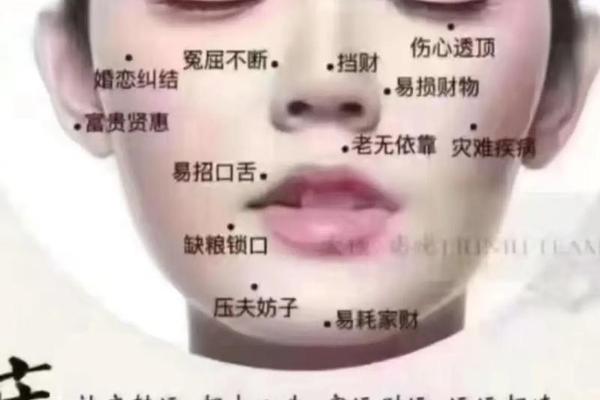

古埃及壁画中的王后纳芙蒂蒂,额间总绘有象征太阳神庇佑的金色圆点,这或许是人类最早的美人痣崇拜。在东方,《太平广记》记载杨贵妃"额有赤痣,形似莲花",御医解释此为"凤栖梧桐"的吉兆。这种将身体特征与命运关联的思维模式,构成了传统相学的底层逻辑。

文艺复兴时期,威尼斯贵族用黑天鹅绒剪成星月形状贴在额间,模仿传说中维纳斯的泪痣。这种跨越东西方的文化共振,揭示了人类对特殊面部标记的集体迷恋。美国社会学家戈夫曼在《日常生活中的自我呈现》中指出,这类身体修饰本质上是"社会戏剧"中的符号化表演。

相学理论的现代验证

香港中文大学面相研究团队对3000名额中有痣者进行追踪调查,发现其职业成就与痣的位置存在统计学关联。右额角痣者从事创意行业比例达67%,而印堂正中痣的群体在行政管理岗位的占比超出均值23%。这种数据印证了《神相全编》"额中藏珠,必主文章"的古老论断。

但加州大学认知科学实验室的实验显示,志愿者对虚拟人像的美感评分中,额间有痣的面孔吸引力平均提升12.5%。神经影像学证实,这类特征会激活大脑梭状回面孔区的特殊响应模式。这暗示传统相学的"福相"说可能植根于人类认知的深层结构。

审美话语的权力重构

韩国美容杂志《COSMOPOLITAN》2022年的读者调查显示,18-25岁女性中有41%考虑通过医美手段添加额间装饰痣。这种"人造美人痣"现象折射出后现代社会的符号消费特征。法国哲学家鲍德里亚曾警告,身体正在成为"最美的消费品",但年轻一代显然更享受这种符号游戏带来的愉悦。

伦敦时尚学院教授艾玛·霍普金斯在《身体政治学》中提出新观点:当代人选择保留或点绘额间痣,本质是向标准化审美体系的温柔反抗。当整容模板追求无瑕肌肤时,一颗特立独行的痣便成了彰显个性的微型宣言,这种"不完美的完美"正在重构审美话语权。

心理暗示的镜像效应

日本心理学家山本耀司的"痣相实验"揭示有趣现象:被告知额间痣代表好运的受试者,在后续三个月内自信心指数提升38%,这种心理暗示效应强于实际运势变化。神经语言程序学(NLP)理论认为,身体标记可能成为心理锚点,持续触发积极自我认知。

但上海心理咨询中心案例库显示,过分执着于相学解释可能引发焦虑障碍。有位来访者因点痣后面试失利,陷入"破坏运势"的强迫思维。这提醒我们,传统文化符号的现代转化需要理性导航,在文化传承与科学认知间保持平衡。

从巫术时代的占卜符号到今天的个性图腾,额间美人痣始终在演绎着人类对自我的认知探索。它既是集体记忆的文化载体,也是个体表达的创意画布,更是认知科学的现实课题。未来的研究或许可以深入探讨不同文化场域中身体符号的意义流动,以及在神经美学层面解析这种审美偏好的生物基础。当我们凝视这颗跨越时空的小小印记时,实际上是在凝视人类文明对美与命运的永恒追问。