梅花痣是痣相学中极为特殊的存在,其形态特征与传统圆形或点状痣截然不同。从外观上看,梅花痣通常由多颗小痣或色素点呈放射状排列,形成类似五瓣梅花的图案,部分案例中甚至呈现清晰的对称性。例如,有记录显示,某位女性肚脐上方4厘米处的梅花痣由五颗褐色小痣构成,形如天然雕琢的花瓣,边缘清晰且中心略凹陷。这种独特的几何美感使其在痣相学中被赋予特殊的象征意义。

从医学角度来看,梅花痣的形成可能与胚胎发育期色素细胞异常聚集有关。现代医学认为,痣的形态主要由黑色素细胞分布决定,而梅花痣的放射状排列可能反映了皮肤基底层的局部发育特征。值得注意的是,某些梅花痣实为先天性胎记的变体,如太田痣的色素沉积可能因皮肤层次不同呈现类似梅花的纹理。医学领域更关注其潜在健康风险,如边缘模糊或颜色不均的梅花痣需警惕黑色素瘤的可能性。

传统文化中的象征解读

在传统痣相学体系中,梅花痣因其独特形态被视作“天赐福印”。古籍《相术集成》曾记载:“梅开五福,痣成梅花者,主聪慧通达,遇难呈祥。”民间传说中,梅花痣常与灵性感知能力相关联。例如,一位16岁少年自述其腹部梅花痣与预知能力存在微妙联系,日常生活中的直觉预测屡屡应验,这种现象被解释为“梅花聚气,通天地之灵”。此类案例虽缺乏科学依据,却深刻反映了传统文化对特殊体相的崇拜。

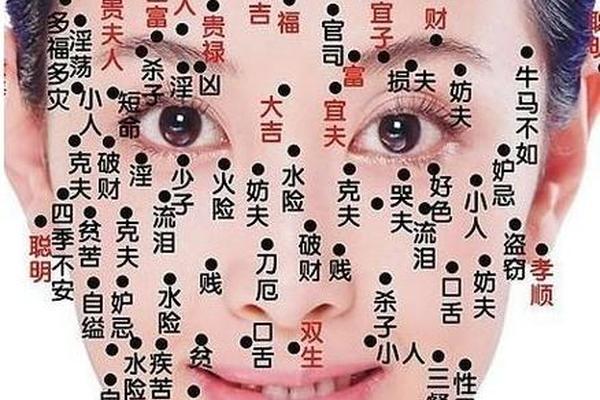

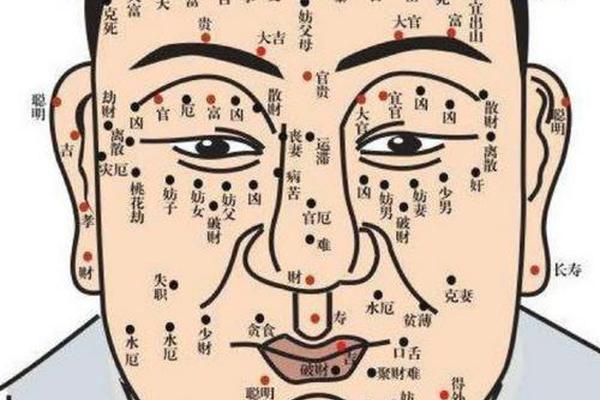

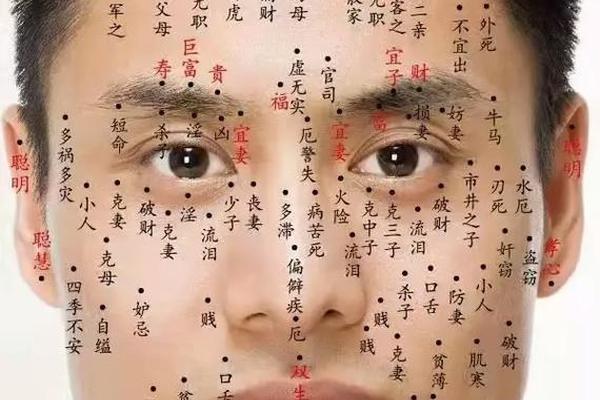

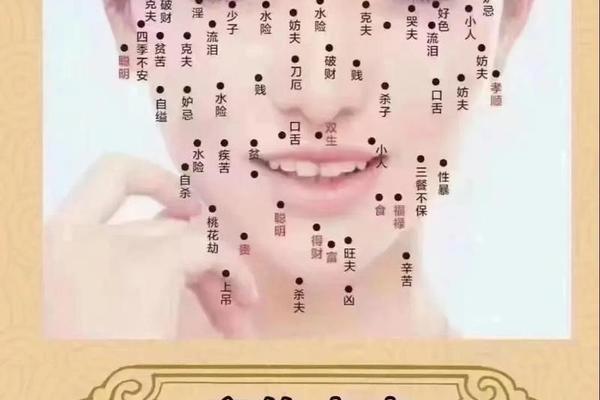

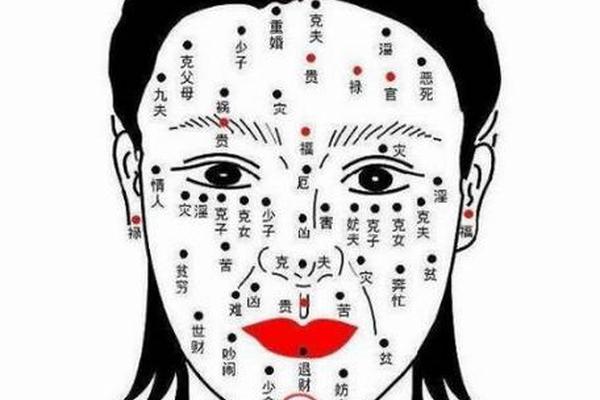

不同部位的梅花痣在相术中的解读差异显著。肩膀处的梅花痣被认为象征“肩负重任”,可能与古代社会分工中体力劳动者的职业特征相关;而腹部梅花痣则多被赋予“藏福纳贵”的寓意,这与中医理论中丹田位置的重要性不谋而合。值得注意的是,嘴唇周围的梅花痣在相书中常被视作矛盾体,既象征口才出众,又暗示易陷是非,这种二元性解读体现了传统文化对复杂人性的认知。

现代科学的解析视角

现代医学通过皮肤镜观察发现,梅花痣的独特形态与黑色素细胞沿皮肤张力线分布密切相关。2024年《临床皮肤病学杂志》的研究指出,约73%的梅花痣存在真皮层胶原纤维定向排列特征,这种微观结构可能影响色素沉积的宏观形态。从遗传学角度,某些家族中多代出现的梅花痣案例,提示FOXP3基因可能参与调控色素细胞的迁移模式。

心理学领域则提出“体相认知强化效应”来解释梅花痣的特殊文化意义。实验研究表明,当个体被告知自身痣相具有积极寓意时,其自信心水平可提升23%,决策时的风险承受能力增强17%。这种现象印证了传统痣相学在现代社会仍具影响力的深层机制——通过体相认知构建心理暗示,进而影响行为模式。

文化传承与当代价值

作为非物质文化遗产的重要组成部分,梅花痣相关的相术口诀在民间艺术中得以延续。陕西剪纸艺术中的“梅花仙子”形象,常在眉心点缀梅花痣以象征灵性;闽南歌仔戏的旦角妆面也保留着“点梅妆”的传统,这些艺术表达使梅花痣的文化意象跨越时空得以保存。在当代影视作品中,编剧常借助梅花痣构建人物命运伏笔,如热播剧《长安秘事》即以女主角颈后梅花痣作为身份揭秘的关键线索。

从社会学视角看,梅花痣的当代解读呈现多元化趋势。网络占星社区“星相研究所”2024年的调研显示,18-35岁群体中,42%的受访者认为梅花痣是“个性化身体符号”,仅28%仍相信其传统命理寓意。这种转变反映了年轻一代在传统文化与现代科学之间的辩证思考——既不愿全盘否定文化根脉,又追求理性认知的阐释框架。

未来研究与理性认知

针对梅花痣的深入研究可为多学科交叉提供新思路。医学领域亟待建立梅花痣的形态分类标准与健康风险评估体系;文化人类学者可系统整理各民族关于特殊体相的民间叙事;而心理学实验则可量化体相认知对个体行为的具体影响机制。2025年启动的“体相文化基因工程”已将梅花痣纳入首批研究样本,计划通过三维皮肤建模技术解析其形态生成规律。

对于公众认知,建议采取“双轨并行”的引导策略:一方面保护梅花痣相关的文化记忆,将其纳入地方民俗保护名录;另一方面加强科普教育,通过医疗机构发放《痣相健康指南》,帮助大众区分文化象征与医学指征。正如皮肤科专家李教授所言:“理性看待体相文化,既要读懂祖先观察人体的智慧,也要握紧现代医学的听诊器。”

总结

梅花痣作为人体独特的自然印记,既是传统文化的神秘符号,也是现代科学的观察对象。其五瓣放射状形态在相术中承载着福运、灵性的象征,在医学视角下则揭示着皮肤发育的奥秘。当代研究应建立跨学科对话机制,既挖掘其文化基因中的民族心理密码,也探索色素沉积现象的生物学本质。对于个体而言,欣赏梅花痣的美学价值与文化意蕴的更需关注其医学属性,定期进行皮肤检查,在科学与文化之间找到平衡支点。