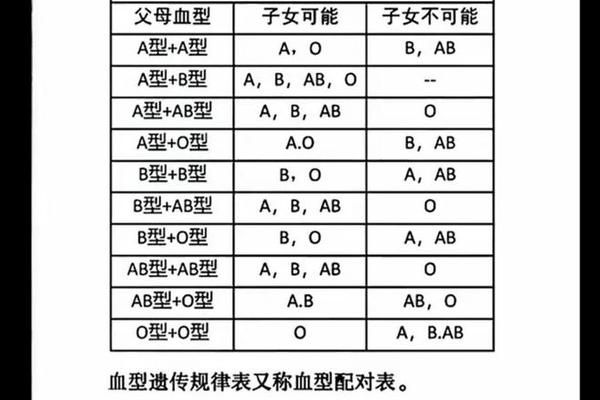

血型作为人类遗传的重要特征之一,其传递规律遵循孟德尔遗传定律,为亲子关系提供了初步的科学判断依据。对于父亲为A型、母亲为AB型的家庭而言,孩子的血型可能性既受限于父母基因的组合,也隐含着生物学中的复杂例外。通过血型亲子鉴定对照表,我们可以初步预测子女的血型范围,但这一过程需结合遗传学原理与临床实践,才能更全面地理解其科学性与局限性。

ABO血型遗传的基本规律

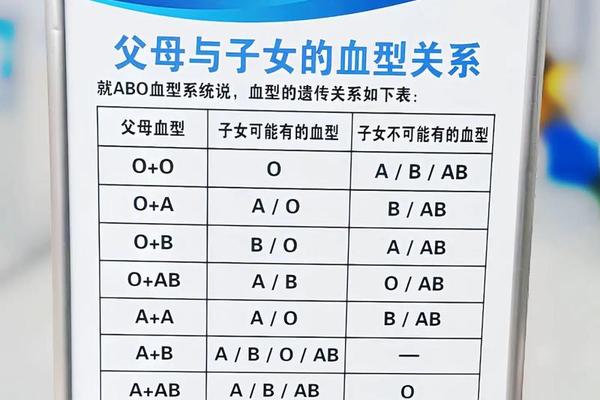

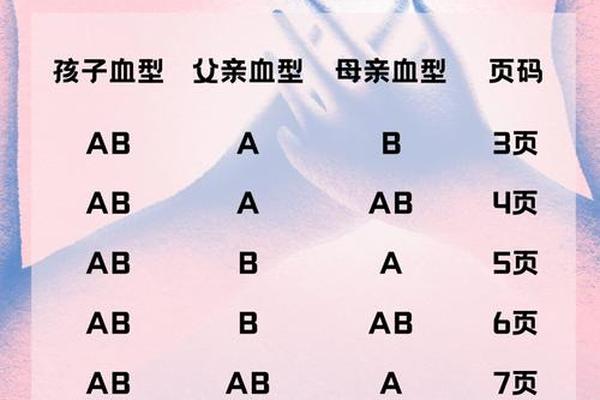

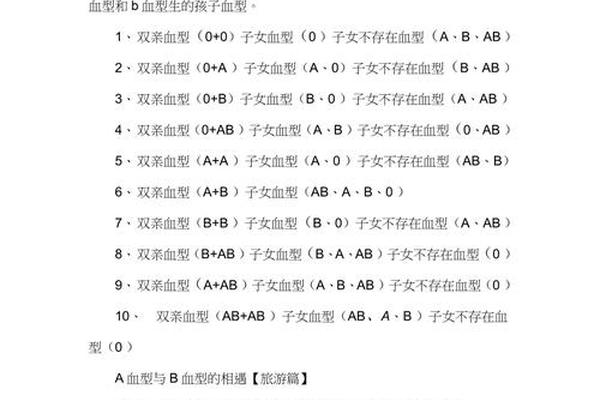

根据ABO血型系统的遗传规则,A型血个体的基因型可能是AA或AO,而AB型血个体的基因型只能是AB。父母若为A型(AA或AO)与AB型(AB)的组合,孩子的血型可能为A型、B型或AB型,但绝不可能出现O型。这是因为A和B为显性基因,O为隐性基因,AB型父母必定传递A或B基因中的一个,而A型父母可能传递A或O基因(若其基因型为AO)。

例如,若父亲为AO型,母亲为AB型,孩子可能从父亲处获得A或O基因,从母亲处获得A或B基因。组合后可能的基因型为AA(A型)、AB(AB型)、AO(A型)或BO(B型)。孩子的血型分布为A型(50%)、B型(25%)或AB型(25%),而O型基因在此组合中被完全排除。这一规律在常规血型鉴定中具有高度参考价值,但需注意例外情况的存在。

血型鉴定的科学原理与实验方法

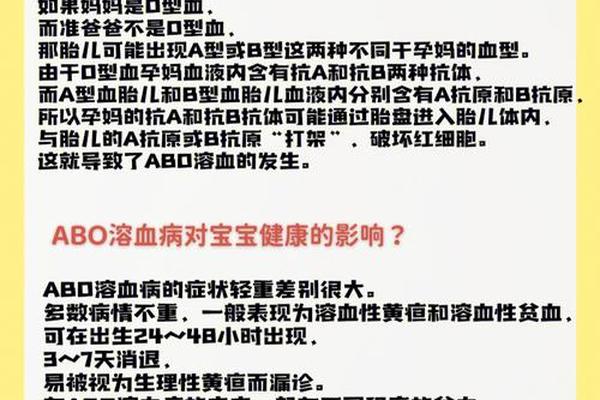

血型鉴定的核心在于检测红细胞表面抗原与血清中抗体的反应。A型血的红细胞含有A抗原,血清中含抗B抗体;AB型血的红细胞同时携带A和B抗原,血清中无抗A或抗B抗体。通过标准血清凝集试验(如玻片法或试管法),可快速判断个体的血型。例如,将受检者红细胞分别与抗A、抗B血清混合,若仅在抗A血清中凝集则为A型,若在抗A和抗B血清中均凝集则为AB型。

血型检测的准确性依赖于实验条件。例如,新生儿因红细胞抗原发育不完全,可能出现假阴性结果;老年人或免疫缺陷患者的抗体水平下降,也可能影响检测准确性。凝胶微柱法等现代技术通过标准化操作提高了检测精度,但其成本较高,尚未完全替代传统方法。

实际应用中的例外与挑战

尽管血型遗传规律具有普遍性,但生物学中仍存在罕见的例外情况。例如,孟买血型个体的红细胞缺乏H抗原(ABO抗原的前体),即使携带A或B基因,其血型仍可能被误判为O型。若父亲为A型(含H抗原)而母亲为AB型(实际为孟买血型携带隐性A基因),孩子可能表现出A型血,这与常规遗传规律相悖。

另一种例外是顺式AB型,即A和B基因位于同一条染色体上。此类个体的血型可能为AB型,但其后代可能继承这一特殊染色体,导致血型组合超出常规预测。例如,顺式AB型与O型配偶可能生出AB型子女,这与传统遗传规律矛盾。这些案例表明,血型鉴定需结合DNA分析以排除基因变异或罕见表型的干扰。

技术发展与未来研究方向

当前,DNA亲子鉴定通过分析STR(短串联重复序列)位点,已成为确认亲子关系的“金标准”,其准确性远超血型匹配。例如,28位点检测可达到99.99%以上的排除率,而血型鉴定的参考价值更多体现在初步筛查中。未来研究可进一步探索血型系统与其他遗传标记的关联,例如Rh因子和HLA抗原,以提高综合判断能力。

针对罕见血型的检测技术(如H抗原特异性试剂)和基因编辑工具的进步,可能为血型遗传机制提供更深入的解析。例如,通过CRISPR技术修复孟买血型个体的H基因缺陷,或可改善其临床输血安全性。这些方向不仅具有科研价值,也将推动个性化医疗的发展。

总结与建议

血型亲子鉴定对照表为家庭提供了初步的遗传学参考,但其局限性要求我们结合更精确的DNA检测以确认亲子关系。对于父亲A型、母亲AB型的组合,尽管常规情况下子女不会出现O型血,但需警惕孟买血型、顺式AB型等例外情况。临床实践中,建议在血型不符时优先进行DNA鉴定,并推动血型检测技术的标准化与普及。未来研究应关注罕见血型的分子机制,以完善现有遗传学理论,并为临床输血、器官移植等领域提供更可靠的科学支持。