在中国传统文化中,人们常通过观察身体上的痣来推测命运与性格,这种被称为“痣相”的习俗延续了数千年。随着现代科学的发展,关于痣是“吉凶符号”还是“皮肤现象”的争议愈发激烈——有人坚信眉心的红痣象征智慧,耳垂的黑痣预示富贵;也有人质疑,这些不过是随机生长的色素细胞堆积。科学与迷信的边界,在小小一颗痣的解读中变得扑朔迷离。

一、千年痣相学的文化根基

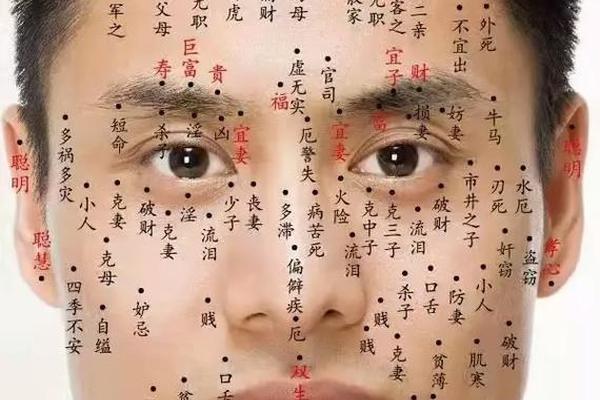

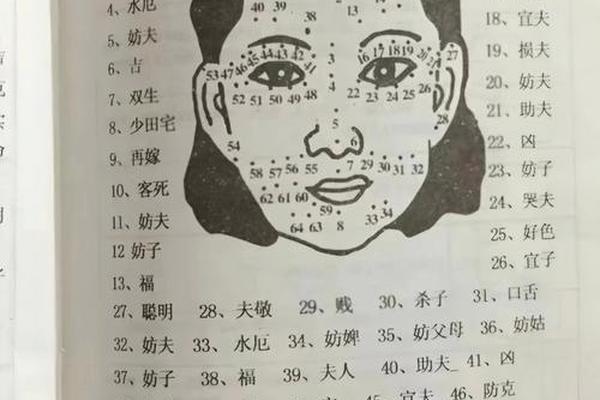

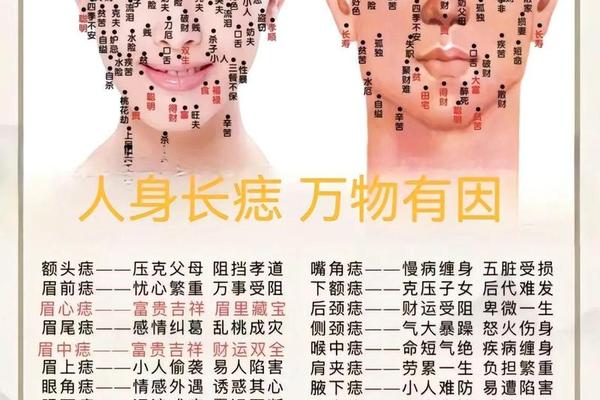

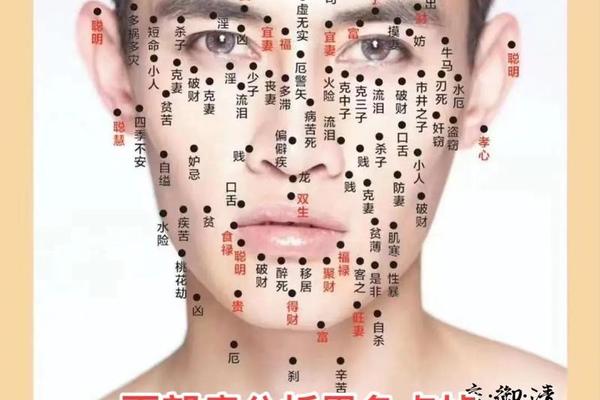

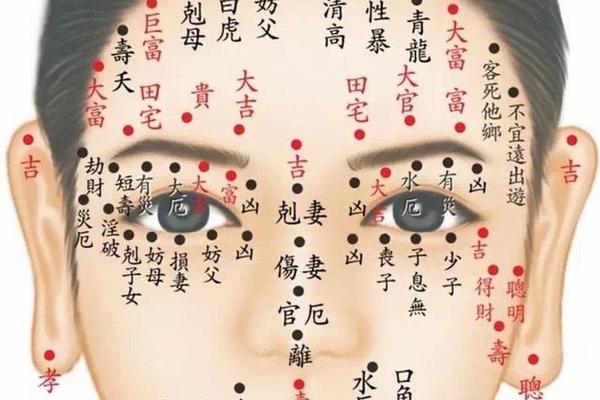

痣相学最早可追溯至先秦时期的《相书》,汉代《史记》记载刘邦左腿72颗黑痣的“帝王之相”,唐代《太清神鉴》更系统地将痣分为头面、手足、躯干三大区域。古人认为人体是宇宙的缩影,痣的位置对应着星宿方位,如额头中央的“天庭痣”象征紫微星,主掌仕途;耳垂的“福禄痣”对应北斗七星,寓意财富。这种“天人感应”的哲学观,使得痣被赋予超自然的解释。

民间流传的《痣相大全》将痣分为显痣与隐痣,强调“隐处多吉,显处多凶”。例如腰部隐蔽的痣被称为“藏金痣”,而面部显眼的痣则可能被解读为“克亲痣”。这种分类背后,暗含着农耕社会对低调、内敛品性的推崇。清代相术典籍中甚至细化到不同颜色痣的寓意:朱砂痣代表贵人运,灰褐色痣象征厄运,这种色彩象征体系与古代五行学说密切关联。

二、现代科学对痣的本质解析

从生物学角度看,痣是黑素细胞在表皮与真皮交界处的良性聚集。科学家发现,痣的数量与基因密切相关,IRF4基因突变者痣数量可达常人数倍,而端粒酶基因则影响痣的形态稳定性。白种人因肤色较浅更易显现痣,东亚人种平均痣数量仅为5-15颗,这种差异完全由遗传和紫外线暴露程度决定,与命运无关。

医学研究揭示了痣的生命周期:婴儿期开始出现的交界痣扁平而活跃,30岁后逐渐演变为稳定的皮内痣。2021年伦敦大学研究发现,痣多者端粒长度比常人长6-7年,可能与细胞修复能力相关,但这仅说明痣是衰老过程的生物标记,而非“富贵长寿”的预兆。皮肤科专家强调,99%的痣属于良性,恶变概率低于0.03%,所谓“凶痣”更多是色素分布不均或血管增生导致的视觉差异。

三、迷信观念中的认知偏差

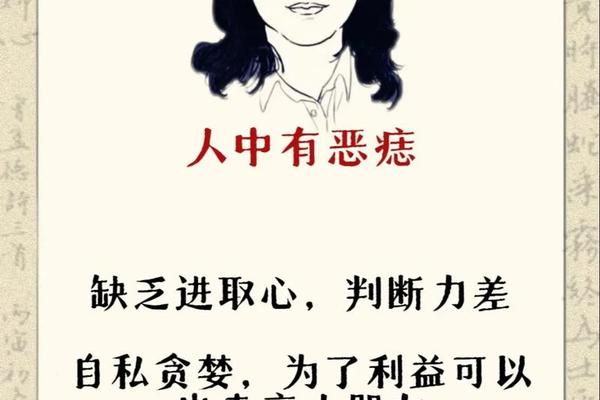

痣相学的流行,实质是“确认偏误”与“巴纳姆效应”的心理投射。当某人鼻梁有痣且事业成功时,人们会强化“鼻梁痣主官运”的认知,却忽略更多无痣成功者的存在。面相师常用的“两可话术”如“眼角痣既主桃花也防小人”,使得任何结果都能被合理化。2015年上海交通大学实验显示,78%的受访者会因“贵人痣”标签而对陌生人产生积极印象,这种心理暗示甚至能短暂提升被评价者的社交自信。

文化惯性也强化了痣相的“预言功能”。日本学者发现,商业精英中刻意保留眉间痣的比例高达32%,这类“成功者样本”反过来成为痣相灵验的“证据”。这种现象在影视行业尤为明显,《麻衣相法》中“唇下痣主口才”的描述,促使主持人、演员群体出现点痣美容的潮流。

四、医学风险与科学应对

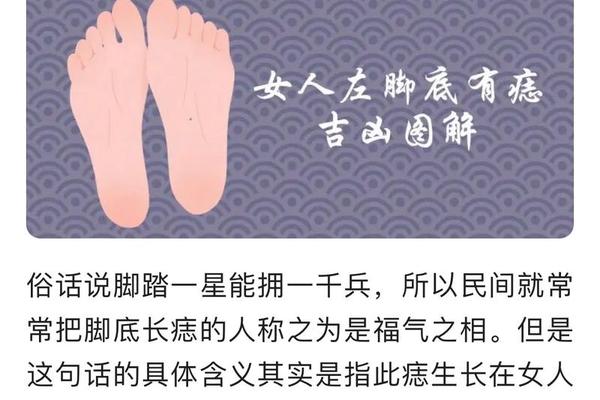

对痣的过度解读可能延误医疗。2023年湖南某案例中,患者因迷信“富贵痣不能点”延误治疗,导致交界痣恶变为黑色素瘤。皮肤科提出的ABCDE原则(不对称、边界模糊、颜色混杂、直径超5mm、快速演变)才是判断痣风险的科学标准。特别需要注意的是,手掌、脚底等摩擦部位的痣恶变率比面部高4倍,这与传统“脚踏七星”的吉兆说法形成尖锐对立。

现代祛痣技术已能兼顾健康与美观。直径2mm以上的痣建议手术切除,激光治疗适用于小型色素痣。但某些美容机构宣扬“改运点痣”,使用强酸腐蚀导致疤痕案例频发。北京协和医院数据显示,2024年因不当祛痣引发的感染病例中,83%与迷信动机相关。

五、多元视角下的再审视

人类学家格尔茨认为,痣相学作为“地方性知识”,承载着集体心理与社会关系的隐喻。额头痣象征“天赐权威”,反映传统社会的等级观念;腰侧痣隐喻“财富隐匿”,对应小农经济的财富观。这种文化符号体系,在现代化进程中逐渐剥离预测功能,转化为民俗审美的一部分。

在科学框架下,痣相研究正向多学科交叉发展。基因检测可预判痣的演变规律,人工智能通过百万级皮肤影像训练,对恶性痣的诊断准确率达97%。未来研究或将揭示:某些特定位置的痣,可能真是胚胎发育异常的标记——例如耳前痣与肾脏畸形的关联性,但这与祸福吉凶毫无关联。

痣相学的双重面孔,折射出人类解释未知的本能冲动。从《周易》的占卜到现代基因测序,本质都是通过“标记”寻求对命运的掌控感。科学并非要彻底否定传统文化,而是提供更理性的认知工具——当我们懂得欣赏眉间痣的美学价值而不执迷“克夫”传说,了解脚底痣的细胞特性而不幻想“平步青云”,便能在神秘与理性间找到平衡。或许真正的“吉痣”,是那颗提醒我们关注健康、活在当下的智慧之痣。